作者簡介

愛德華.貝納特(Edward Armstrong Bennet, 1888-1977)

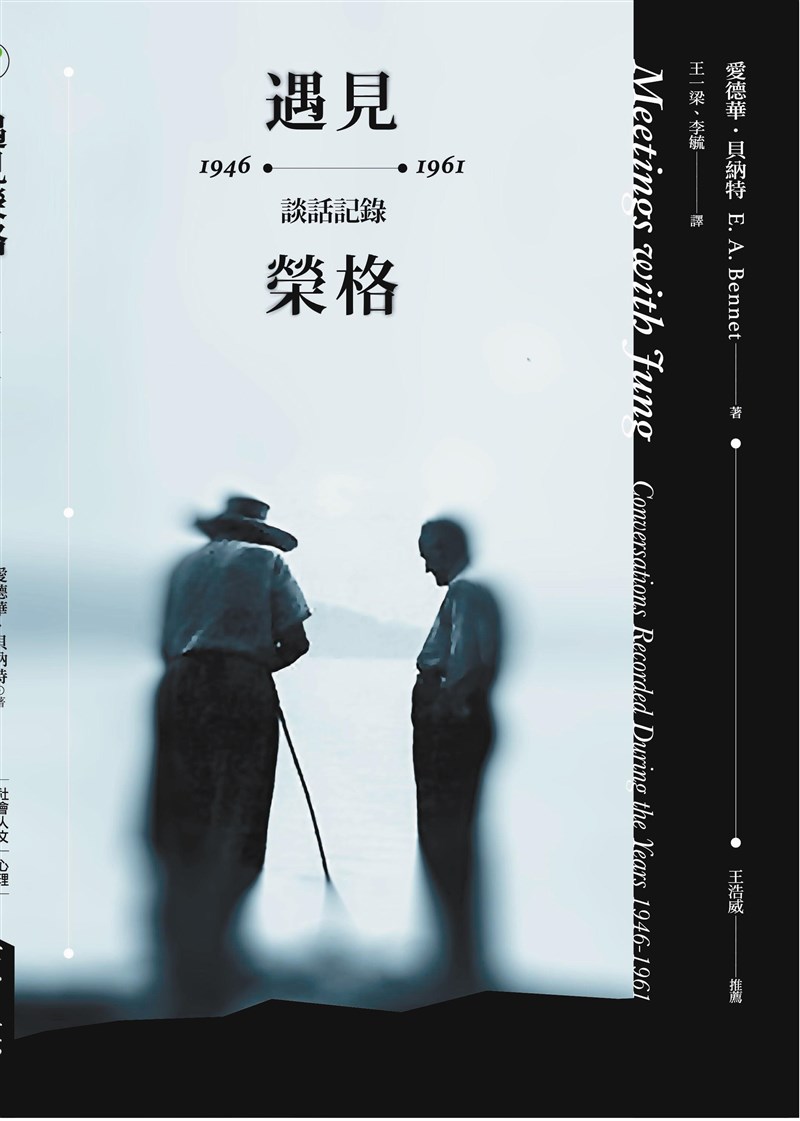

生於北愛爾蘭,於都柏林的三一學院修習哲學和神學,並獲得了哲學榮譽學士學位。圖/心靈工坊出版

作者簡介

愛德華.貝納特(Edward Armstrong Bennet, 1888-1977)

生於北愛爾蘭,於都柏林的三一學院修習哲學和神學,並獲得了哲學榮譽學士學位。圖/心靈工坊出版

文╱愛德華.貝納特 譯╱王一梁、李毓

榮格談論起自然科學家的觀點。他說,他不希望別人把他自己的作品當做哲學來看待。他對抽象的東西不感興趣,他只對觀察到的東西感興趣,並試圖理解它們。他具有批判精神,無法接受某種疾病是由某些事件引起的這樣的解釋。他試圖去研究特殊疾病,看看它究竟是怎麼回事。生活不僅僅是我們所期待的那樣。人們希望了解現實,譬如,他們試圖消除錯覺,僅僅因為這種錯覺與「現實」不符。但錯覺本身就是某種東西,不能因為錯覺不同尋常,就否認它的真實性。

他說起一個夢,是幾年前在波林根的時候做的。當時剛剛造好第一座塔樓,他一個人在那裡待了幾天。那裡出奇寧靜,與大自然融為一體。夢中,他聽到各種樂器的聲音:有手風琴、小提琴等,他看到長長的一隊人沿著湖的一邊,從施梅里孔方向走來。走到塔樓時,他們分成了兩路分別沿湖的兩邊走去。這一切是如此逼真,以致他醒來時不禁想,他們在做什麼呢。他不認為他在做夢,於是起身拉開百葉窗去看這些人。那裡一個人也沒有,清朗的夜空中只有滿天星輝。

回到床上,他又睡著了。同樣的夢又出現了,但在夢裡,他想,儘管這一切都是真的,但它卻是個夢。然後他又醒來,再次向已經拉開的百葉窗外看去。

那時他無法解釋這個夢。這個夢大約是在三十年前做的,直到去年,他偶然讀到一份由一個盧塞恩(Lucerne)的老歷史學家寫的報導:卡賽特(R. Cysat, 1545-1614)收集整理了一本該地區十七世紀初的民間傳說。其中有個故事講到皮拉圖斯山牧羊人,一個趕路人和他一起過了一夜,早晨,趕路人問起牧羊人一隊人奏樂的事:那些人就從他們宿營地的另一邊走過。 牧羊人說,「哦,你看到了沃旦的主人。」

集體無意識的價值

榮格舉這個夢作為例子是想說明,集體無意識是怎樣在一些特定的時刻聚集起來的,並且具有極高的價值。有時候,孤獨與閒暇非常重要,因為這時我們就會接近大自然(正如他做這個夢的夜晚),我們就可以聽到天籟之音了。

他還告訴我,許多年前,他與他妻子和孩子們一起去瑞士的一個地方度假,他對這個地方非常熟悉。一天早上,他和孩子們去探險,午飯時返回。他的太太告訴他,她去了鎮子的另一邊,那裡有一片堆石和一些小山丘。她看到其中一個小山頂上有幢非常古老的木頭建築,便爬上去看。她對門上的雕刻很感興趣;由於年代久遠,木頭的顏色已經發黑了,但雕刻卻異常完好。榮格說,「太有趣了!我怎麼不記得有這樣一座建築呢,我對那裡的堆石非常熟悉。」他請她再把這幢建築的位置描述一下,她建議說:午飯後他們可以一起去看,那裡只有二十分鐘的距離,在第二座或第三座小山上。午飯後,他們就出發了。他們走過第二座、第三座和第四座山,都沒有建築物。她感到困惑不解,但她肯定,她絕對看到過。他們花了兩個小時查看了每一座小山,但就是找不到。榮格說,他太太是個各種功能平衡得特別好的人,有著豐富的常識:「她是個感覺型的人──你無法強加給她任何東西。」但她卻遇到了這種事。這是事實,榮格對此無法做出解釋……

(摘自《遇見榮格:1946-1961談話記錄》,心靈工坊出版)

作者簡介

愛德華.貝納特(Edward Armstrong Bennet, 1888-1977)

生於北愛爾蘭,於都柏林的三一學院修習哲學和神學,並獲得了哲學榮譽學士學位。而後於劍橋瑞德利堂學院(Ridley Hall, Cambridge)進一步深造之後,任職於英格蘭教會(Church of England)。一戰期間曾赴前線擔任隨軍牧師,戰後重返三一學院,於1925年得到從醫資格,並於1939年拿到醫學博士學位。1925年遷居倫敦,曾任職於塔維斯托克診所與倫敦西區神經系統疾病醫院。二戰後,先後於多個英國重要精神醫學機構服務,直到晚年退休。與榮格相識於三○年代初,此後便與榮格保持聯繫,他具備神學、哲學和醫學涵養,這讓他很容易理解榮格的心理學態度,並成為榮格思想在英國傳播的要角。

著有《榮格》(C.G.Jung)、《榮格到底說了什麼》(What Jung Really Said)兩本關於榮格生平與思想的重要著作;本書《遇見榮格》,則是他戰後拜訪榮格的筆記集結。