許多西方的藝術或設計領域工作者,對於日本美學中關於「間」的概念,抱持極大的興趣,到底「間」的美學所指為何?我想,幾乎所有人都無法完整回答,日本人本身對此概念也是十分模糊。圖/雄獅美術提供

許多西方的藝術或設計領域工作者,對於日本美學中關於「間」的概念,抱持極大的興趣,到底「間」的美學所指為何?我想,幾乎所有人都無法完整回答,日本人本身對此概念也是十分模糊。圖/雄獅美術提供

文/黑川雅之

許多西方的藝術或設計領域工作者,對於日本美學中關於「間」的概念,抱持極大的興趣,到底「間」的美學所指為何?我想,幾乎所有人都無法完整回答,日本人本身對此概念也是十分模糊。

氣場與間

我認為,「間」是理解日本美學意識的最主要關鍵,但要說明清楚是非常困難的,這是因為它屬於「美學意識」或「秩序感」等屬於主觀感受的問題,無法用西方合理主義或哲學思考來做衡量或詮釋。

要思考「間」的美學之前,必須先考量幾個前提。因為它是日本美學意識的核心所在,因此要理解「間」之前,必須先理解其周邊密切相關的幾個美學意識。首先,大前提是「氣」。日本人認為無論人或物都會散發著某種「氣」,人或物的存在不是只有眼睛可見的物理性而已,所散發至周邊的氣場應該也要包括在其中。要理解「間」,就必須先感知到這樣的氣場。但對於這樣的感知能力,別說是西方人,就連日本人自己也是懵懵懂懂的居多吧。

另一個前提是:必須捨棄「整體」的概念。若是從整體這個巨觀的角度來觀看存在其中的人或物的話,是無法覺察「間」之本質的,微細之處才是人或物的中心,這是「微」的美學意識,也是幫助我們理解「間」之美學的途徑。舉例來說,先有個體的存在,才能看見人與人之間存在的那個間隔;而先有一個小小音符的存在,才能體會音符與音符之間的韻味。倘若只用巨觀的眼光來看,「間」就很難被察覺,甚至我們應該說:不應有所謂「整體」的存在。

此外,還有一點或許更為重要:必須具備能夠覺察「細節與細節間」之關係的能力;以人際關係為例,就好比是情人間的那條「紅線」吧。所謂人與人之間的「間隔」,不光是指「距離」,相互的關懷與留心是更為重要的。氣場與氣場之間的交流創造了「間」的美學意識,這甚至可以稱之為「愛情」吧。

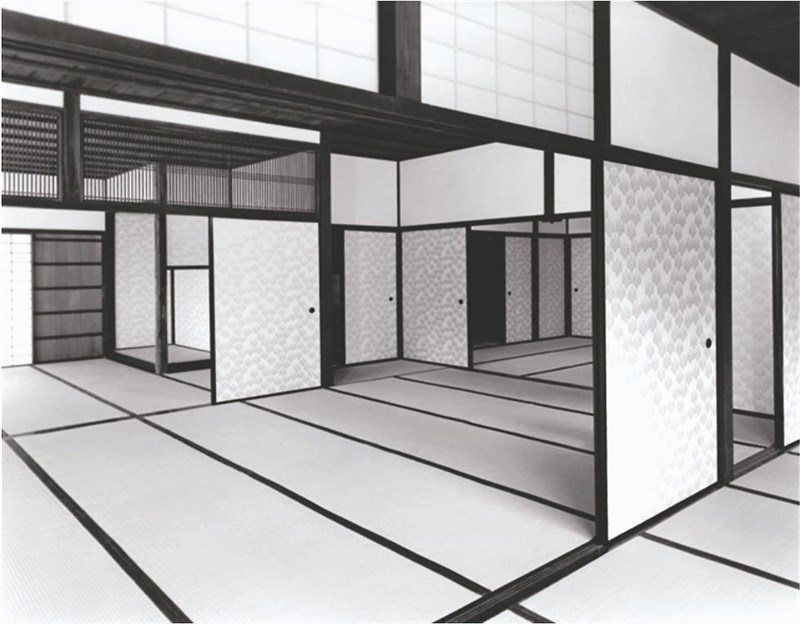

由於日本傳統房屋沒有牆壁的緣故,所以無法做出隔間。所謂「房間」,是憑藉牆壁的存在才得以區分出來;不過,在日本民居中,經常是藉由柱子的集合來形塑出一個曖昧的陰性空間。這樣的空間從一開始就是非常豐富多彩且蘊含無限的可能。藉著屏風或拉門的運用,使得原本流動的空間產生停留,就彷彿河川中的水流的暫時性停滯與沉澱一般。

如果我們用如風一般的空間來形容日本茶室的話,此時就是發生了空氣上的短暫凝結——以上就是「間」的概念,「間」正是憑藉「氣」這種能量所形塑出來非常豐富且能量充足的空間。

日本建築的「間」

在日本傳統的住宅規畫中,並沒有所謂「房間」的存在,有類似房間的空間,但日本人不稱之為房間,而是稱呼「什麼什麼之間」,也就是說,只有「間」的概念;比方說「茶間(茶室)」「客間(客房)」「間(寢室)」等等。事實上,日本建築與西洋建築在根本上是完全不同的存在。日本的建築本質上是由柱與梁所包圍起來稱之為「間」的空間所組成,甚至可以說建築空間自身就是「間」。

更具體說明的話,日本的空間結構是用屏風或拉門的可移動的設施來做區隔,不像西洋建築的房間屬於固定式;日本這種隔出來的空間,本質上是流動的,是非固定的。這種曖昧區分出來的空間,對日本人來說是與西洋房間的概念不同的,所以稱之為「間」。其實不只在空間的運用,「間」的概念同時也體現在日本人的日常生活中,它可多方應用變化自如、自由自在。

此外,柱子與柱子之間也稱為「間」,是一種長度單位。此時的發音不是「ma」,而是「ken」,但含意是相同的。日本人會在時機很好的時候說:「『間』隔很好」;在關鍵時刻發生失誤時說:「『間』被拔除了」;沒有止盡的冗長事物被稱為「『間』被拖延」;最後決定性的一擊差勁被稱為「『間』太差」;事物之間的間隔適當、被擺放得宜稱為「『間』的分配」等等。

總之,日本人舉凡人際關係、時間分配、物事的擺放、料理的上菜次序,以及日常會話的型態等,都會考慮到「間」的美學,也就是一種距離或節奏上的講究。對日本人的生活而言,「間」是不可或缺的觀念。

(節錄自《八個日本的美學意識》,黑川雅之著、李柏黎譯,雄獅美術出版)