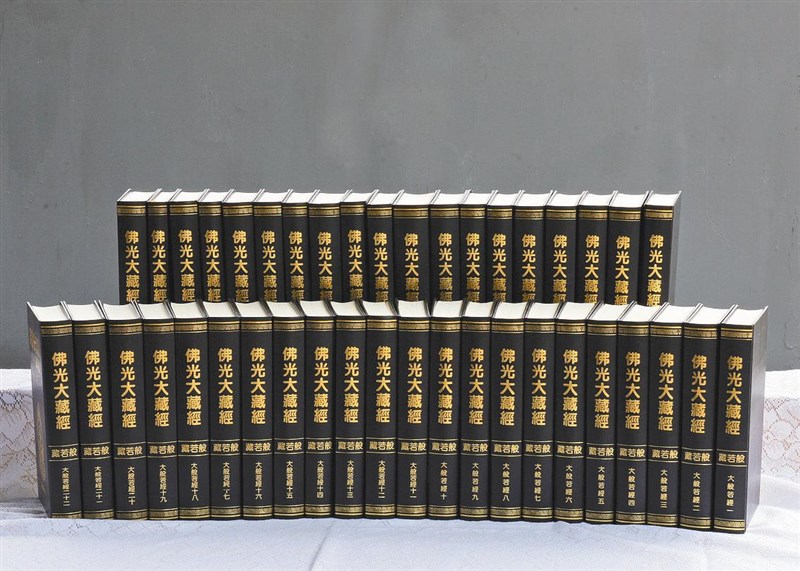

佛光大藏經《般若藏》。圖/佛光山提供

佛光大藏經《般若藏》。圖/佛光山提供

文/佛光山藏經樓

如來一代時教,自漢時東來中土,歷朝大德譯著典籍,代有所出。宋元明清各版藏經之蒐集編印,保存有相當龐大數量的典籍,作為學者研究、發揚的依據。隨著時代的變遷,當代中國佛教的藏經已面臨幾個困難:經文種類過多,讀誦研究不易選擇;古體文言太深,不易看懂;段落標點不清,不易明白。讓現代人不知如何入手?然而,佛教傳入中國,著實豐富了中華文化。

佛光山藏經樓、佛光山人間佛教研究院,於二○一九年八月十至十一日所舉辦「穿越時空.法寶再現──大藏經通俗講座」系列二,將探討大藏經如何順應現代人的需要,以及大藏經如何與中華文化的交映成輝等。

主題三:大藏經的故事(八月十一日上午十至十二時)

自清代集《龍藏》三百餘年來,未見有修藏之舉,而佛典流傳距今千餘年,古文艱澀,名相繁多,讓初學者不得其門而入。星雲大師遂於一九七七年,成立「佛光大藏經編修委員會」,將歷代藏經重新整理、分段、標點、考訂及注釋,並加上經題解說和索引,以期編纂一部現代人人能讀,讀而易解,解而能信,信而易行之佛教聖典;爾後更將經典數位化,使藏經更普遍化,以助長佛法的延續與流傳。

本主題邀請佛光山電子大藏經主任永本法師主講,探討《佛光大藏經》的編纂過程與發展、讀經的方法、可讀誦的經典等。

主題四:藏經面面觀(八月十一日下午二至四時)

佛教在中國歷經二千多年流傳,從傳入、融和到本土化對中國政治、經濟、文學、語言、藝術、音樂、建築等面向的影響深遠,並且弘揚至韓國、日本、越南等國家,成為東亞文明基石。之所以能產生如此恢宏效應,中國佛教繼承人間性格與入世精神,並予以發揚光大,上自帝王公卿、下至庶民百姓,無不生活在佛教深厚的文化內涵當中,可謂首要之主因。

本主題邀請佛陀紀念館館長如常法師主持,佛光大藏經華嚴藏主編滿紀法師、國家圖書館漢學研究中心資料組組長張圍東、國立台灣戲曲專科學校歌仔戲科專業及技術副教授許亞芬與談,探討與藏經有關的物質文化,如寫經紙、經櫥、經卷、轉輪藏、佛教藝術等,以及宗教實踐部分,如心經入法身、佛像裝藏、地宮、法舍利等。