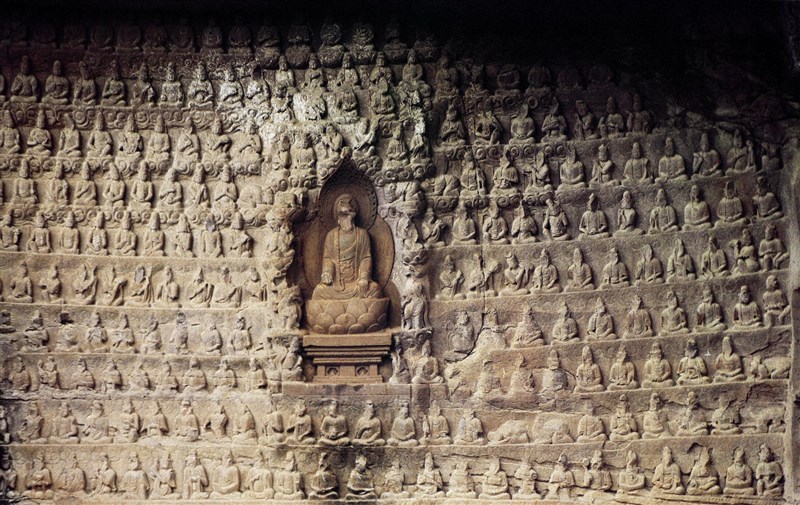

仁壽牛角寨石窟第28龕千佛龕/中唐/四川仁壽

圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

仁壽牛角寨石窟第28龕千佛龕/中唐/四川仁壽

圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

文/星雲大師

(五)如何修持「一相三昧」和「一行三昧」?

所謂三昧,又稱三摩地,意譯為等持、正定等。也就是將心定於一處或一境的一種安定狀態。

過去一般人以為參禪一定要打坐,其實,行住坐臥都可以參禪。參禪悟道,用心即是,不關身相;心為萬事之主,任何修行,重在明心耳!

講到如何修持「一相三昧」和「一行三昧」,首先必須具備:

● 要深信因果。

● 要嚴持戒律。

● 要堅固信心。

● 要決定行門。

這四點,在參禪用功辦道之前,一定要把它熟練,少一分都不夠。所謂「因地不直,果招紆曲」、「心生則種種法生,心滅則種種法滅」,從深信因果、嚴持戒律,到堅固信心、決定行門,都是一種心理建設的功夫;心裡有了建設,才有力量,才能承擔大法。

修行「一相三昧」或「一行三昧」,能夠了達迷悟不二、凡聖一如的境界。因此,六祖大師說,若要成就一切種智,必須了達「一相三昧」和「一行三昧」。

所謂「一相三昧」,就是二六時中,不管身在任何地方,都能不住於一切相,在一切相上不生憎愛,也沒有取捨;不念利益,也不念成敗,每天把自己的身心安住在恬靜、安閒、融和、淡泊裡,這就叫一相三昧。

所謂「一行三昧」,在一切處所,無論是行住坐臥,都能純一直心,不動道場,即已真實成就淨土,這就叫一行三昧。

萬法唯識,三界唯心。於一切處、一切相,能本著清淨心來看待,一切就是淨土。《維摩經》說:「欲得淨土,當淨其心;隨其心淨,則國土淨。」只要自心清淨,隨處都是淨土,這正是六祖大師開示「一相三昧」與「一行三昧」修行法門的立意所在。

(六)禪宗的祖師傳承如何?

禪宗法統的世代次第,是從釋迦牟尼佛開始,首傳摩訶迦葉尊者,迦葉尊者之後,歷經各時代的傳承,直至第二十八祖菩提達摩東渡來華,是為東土第一祖。其後有慧可、僧璨、道信、弘忍等大師,依次相傳。弘忍大師門下又出神秀與惠能大師,於是有「南能北秀」之分。而後南宗禪又經數代賢哲的努力,開展出「五家七宗」的局面。然而自六祖惠能大師之後,得法者多,遂以世傳次第而不稱祖。因此,今人所認知的禪宗祖師傳承,共為三十三祖,分別為:

第一祖 摩訶迦葉尊者

第二祖 阿難尊者

第三祖 商那和修尊者

第四祖 優婆毱多尊者

第五祖 提多迦尊者

第六祖 彌遮迦尊者

第七祖 婆須蜜多尊者

第八祖 佛馱難提尊者

第九祖 伏馱蜜多尊者

第十祖 脅尊者

第十一祖 富那夜奢尊者

第十二祖 馬鳴大士

第十三祖 迦毗摩羅尊者

第十四祖 龍樹大士

第十五祖 迦那提婆尊者

第十六祖 羅睺羅多尊者

第十七祖 僧伽難提尊者

第十八祖 伽耶舍多尊者

第十九祖 鳩摩羅多尊者

第二十祖 闍耶多尊者

第二十一祖 婆修盤頭尊者

第二十二祖 摩拏羅尊者

第二十三祖 鶴勒那尊者

第二十四祖 師子尊者

第二十五祖 婆舍斯多尊者

第二十六祖 不如密多尊者

第二十七祖 般若多羅尊者

第二十八祖 菩提達摩尊者

第二十九祖 慧可大師

第三十祖 僧璨大師

第三十一祖 道信大師

第三十二祖 弘忍大師

第三十三祖 惠能大師

其實,禪的誕生,理應溯源自應化世間的古佛,只是數量難以計數。現在只以過去七佛來說,有過去莊嚴劫的毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛,現在賢劫的拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦文佛,這就是過去七佛。

無論是過去古佛,或是娑婆世界的三十三祖,乃至歷代禪門的高僧大德們,因為有他們的師資相契,才得以使佛法傳燈無盡;他們的一生,代表的是佛法,是法脈相續的無盡燈。

(七)如何認識「自心的眾生」?

眾生,又名有情、含識、含生、含情、含靈、群生、群萌、群類。《雜阿含經》卷六說:「於色染著纏綿,名曰眾生;於受、想、行、識染著纏綿,名曰眾生。」《長阿含經》卷二十二載,無男女尊卑上下,亦無異名,眾共生於世,故稱眾生。《俱舍論光記》解釋為受眾多的生死,故稱眾生。《大智度論》、《大乘同性經》說,眾生是以五蘊等眾緣假合而生。因此,眾生狹義的說,就是人;廣義的說,一切眾緣和合而生的,都稱為眾生,不但是一切動物,甚至一切植物,一切山河大地,都可稱為眾生。

所以,佛、菩薩也是眾生之一,所謂「迷即眾生,悟即佛」、「心佛眾生,三無差別」,眾生與佛,只在一念的迷與悟。因此,眾生不是我們心外的眾生,正如佛性人人本具,不假外求。

我們如何把這世間上一切的眾生都能認為是自己心內的眾生呢?六祖大師即將圓寂前,弟子法海請示:「後代迷人,如何得見佛性?」六祖大師說:「若識眾生,即是佛性。」意思是說,如果能認識自性裡的眾生,那就是佛性現前了。

「若不識眾生,萬劫覓佛難逢」。所以,《維摩經》說:「眾生是我們的淨土,眾生是我們的佛道,我與眾生平等,無二無別。」

六祖大師進一步闡示如何「識自性眾生,見自心佛性」,大師說:「欲求見佛,但識眾生,只為眾生迷佛,非是佛迷眾生。自性若悟,眾生是佛;自性若迷,佛是眾生。自性平等,眾生是佛;自性邪險,佛是眾生。汝等心若險曲,即佛在眾生中;一念平直,即是眾生成佛。我心自有佛,自佛是真佛;自若無佛心,何處求真佛?汝等自心是佛,更莫狐疑!外無一物而能建立,皆是本心生萬種法。」

這一段話的意思是說,學佛應該反求諸己,切莫心外求法。佛教常講「外道」,外道就是心外求道;心外求道,則離道日遠。人為什麼會被迷,總是因為虛妄覆蓋了真心,也就是不能認識自性眾生。洞山良价禪師在他老師雲巖禪師圓寂後,見到自己水中的影子而開悟,他的悟道偈云:

切忌隨他覓,迢迢與我疏,

我今獨自往,處處得逢渠。

渠今正是我,我今不是渠,

應須恁麼會,方得契如如。

心在萬法上有現象,有差別,但是在本體上是無差別,無現象。宇宙山河、萬億眾生,都是我自己的佛性而已。所以,我與眾生無二無別,就是認識自心的眾生;如果能認識自心的眾生,一切眾生都是我心中的心上人,是多親多好,我何必去排斥一切眾生呢?