「超然物表」,乃清代乾隆年間張期愈率子必祿、必剛、必受所題。

圖/霍然

「超然物表」,乃清代乾隆年間張期愈率子必祿、必剛、必受所題。

圖/霍然

「鐵笛龕」周邊深草中的石臼。圖/霍然

「鐵笛龕」周邊深草中的石臼。圖/霍然

文/霍建明

從大陸安徽省潛山縣城沿一○五國道向西北行七公里,再向天柱山鎮林莊村方向前進六公里,在一氣象旗桿前幾公尺向右,繞到一處挺隱蔽的羊腸小徑,沿山腰往西北方向走,要不了十分鐘,景區的的巨石、古洞便出現在我們的面前。

「虎頭崖」又名白雲崖,崖名頗有詩意,可以想像在清晨或薄暮時分,雲山霧海栩栩如生,情酥酥繚繞山崖……要尋覓主峰虎頭形象,要站在毛女峰或菱角河畔才行。

虎頭景區總面積十四餘平方公里,其中題刻約有二十餘處,均刊於巨石危崖之間,以北宋元豐二年(西元一○七九年)李公擇題名紀遊刻為最早。李公擇又名李常,是黃庭堅舅父,儘管他有案獄訟訴公務纏身,卻仍不失雅士文人之風範。也許是該地方位於天柱山麓與三祖寺山谷流泉摩崖石刻之間,離縣城說遠不算遠,說近卻相當偏僻,最適合官宦之人悄然遊玩,藉以抒發情懷。而醒目異常的「超然物表」,乃清代乾隆年間張期愈率子必祿、必剛、必受所題。

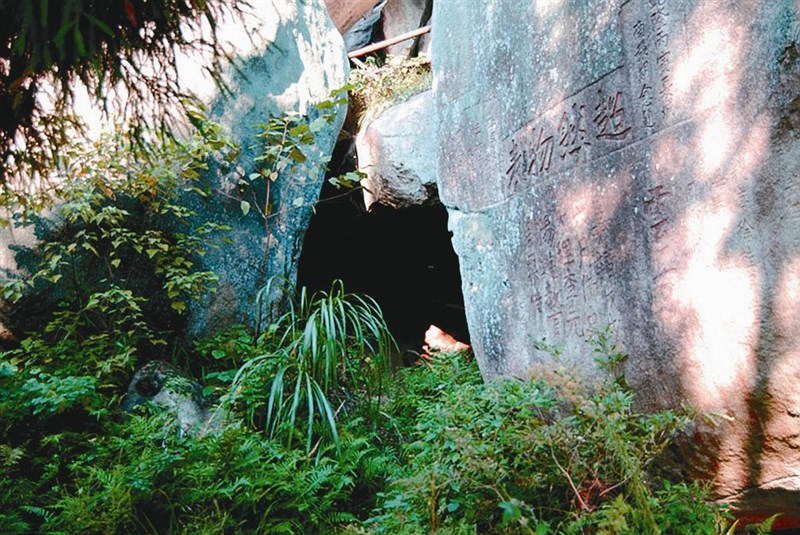

最值得關注的,當屬虎頭崖下那二公尺見方的石龕。傳說早在四百多年前的明嘉靖年間,御史大夫李元陽遊歷此地時也曾疑竇叢生,他思慮良久,賦龕名曰「鐵笛」,並作了一首五言律詩刻於龕內。詩的大意是:在幽靜神奇的山谷裡,何年何代開鑿了這座石龕呢?那鑿龕之人相邀仙人在一起談天說地,該不會有什麼驚世構想吧!至於選龕名曰「鐵笛」,蓋因為此處巨石排空,雲浪翻滾,山風咽咽,恰似鑿龕之人橫吹鐵笛發出的聲響。

宋末元初的蒙古軍隊進攻安慶,知府范文虎投降,引起軍民極大憤恨。至元十四年(西元一二七七年)智勇雙全的劉源在天柱山倡議起兵,紮營結寨,從谷口到西關,五里一營、十里一堡,兵馬往來不絕於道。他與宋安撫史張德興等聯絡,屢敗元兵,保護了十多萬民眾免遭蹂躪……

天柱山是有名的古戰場,「鐵笛龕」周邊深草中水槽、石梯以及石臼、石房、石床等,會不會是劉源他們請能工巧匠鑿建的呢?雖然後來的李元陽也認真考證過,斯人算是行家,可他畢竟不是司馬遷,即便是「春秋筆法」也不能使用。事實上,「野人」般的劉源當時是不可能登上志書「大雅之堂」的。這,就給拓荒尋古跡、試圖聽到意念上笛聲的中外遊客,留下了一串串別樣難以詮釋的歷史問號。