鐵塔景觀日夜皆宜。

圖/曾依璇

鐵塔景觀日夜皆宜。

圖/曾依璇

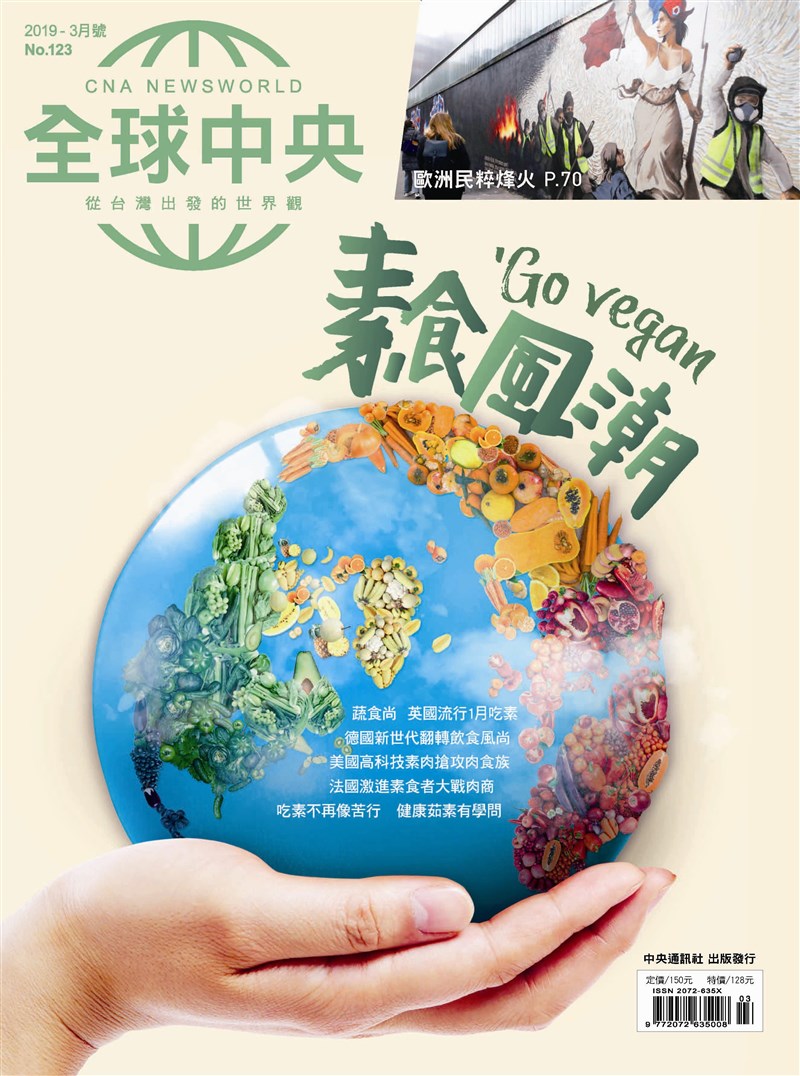

本版專題節錄自《全球中央》雜誌2019年3月號

http://www.cna.com.tw

本版專題節錄自《全球中央》雜誌2019年3月號

http://www.cna.com.tw

文/曾依璇

為了一八八九年的巴黎萬國博覽會,法國建築師艾菲爾(Gustave Eiffel)設計了一座在當時來說既大膽又充滿金屬冷豔美感的鐵塔參加競圖,從一百零七件計畫案中脫穎而出。

鐵塔於一八八七年動工,耗時兩年兩個月又五天完工,包括五個月打地基、二十一個月組裝塔身的一萬八千零三十八個金屬零組件,以當時的工程進度而言,算是極為迅速。

艾菲爾鐵塔建造之初,原本只打算使用二十年,但由於這座塔具有電波傳輸及電子通訊功能,最後被保留下來,於一九九一年與塞納河沿岸古蹟同列為聯合國教育科學及文化組織(UNESCO)世界遺產。

艾菲爾鐵塔落成時的高度為三百公尺,一度是全球最高建物,後來被三百一十九公尺高的美國紐約克萊斯勒大樓(Chrysler Building)超越。

艾菲爾鐵塔的美與高度無關。這座塔展現了十九世紀末期的技術水準及建築工藝,如今是巴黎地標、甚至是法國象徵,每年迎來七百萬人次遊客,自落成以來,累積超過三億人次參觀。

艾菲爾鐵塔並非一開始就獲得如此歡迎,完工前,就有作家莫泊桑(Guy de Maupassant)及小仲馬(Alexandre Dumas fils)等眾多藝文界人士批評這座「悲慘的燈柱」、「巨大又不雅的骨架」破壞巴黎市景觀。

鐵塔完工後,群眾大加讚賞,一八八九年的萬國博覽會期間就有二百萬人次參觀鐵塔,批評也逐漸平息。

近年,法國深受恐怖攻擊威脅,艾菲爾鐵塔做為顯著地標,很有可能成為攻擊標的。因此現在的遊客不再如以往能自由在塔底穿梭散步,要通過檢查站或金屬偵測門,鐵塔周圍也開始施工,築起防彈玻璃牆,多少會影響景觀。

本版專題節錄自《全球中央》雜誌2019年3月號

http://www.cna.com.tw