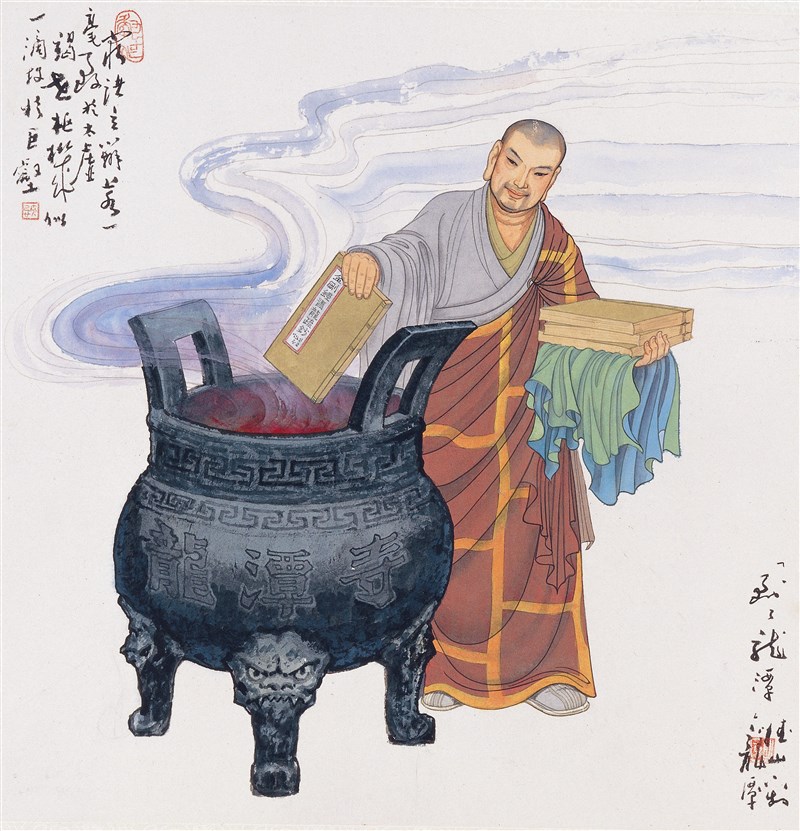

到了龍潭。圖/高爾泰、蒲小雨繪,佛光緣美術館總部提供

到了龍潭。圖/高爾泰、蒲小雨繪,佛光緣美術館總部提供

佛光山景觀一隅。圖/人間社記者李明軒

佛光山景觀一隅。圖/人間社記者李明軒

文/星雲大師

●三心不可得,你點哪一顆心

德山宣鑑禪師聽說南方的禪宗,六祖惠師大師講頓超法門,對此說法,他非常不以為然,成佛哪裡有什麼頓超法門,哪有那麼容易;為了破除這個說法,他就挑著自己註解的《金剛經青龍疏鈔》,到南方來想駁斥頓超法門,他認為修道是慢慢漸進的,所謂三大阿僧祇劫,大家要有恆心,哪裡能即刻成就?

到了南方,肚子餓了,看到一間小店,想進去買二個燒餅充飢;入門後,就把擔子放下來,「老太太,跟你買個點心充飢。」

老太太一看,是個大和尚,就問:「你擔子裡挑的是什麼啊!」

德山說:「這是我註解的《金剛經青龍疏鈔》。」

老太太一聽,「哦!《金剛經》,那是佛教的頓超法門。你如果能回答我《金剛經》裡的一個問題,我的點心就供養你,不收錢;如果你不能回答,恕我的燒餅,一個也不給你。」

德山心想,一個老太太,對《金剛經》能有什麼認識?就說:「什麼問題,你問吧!」

老太太說:「《金剛經》裡說,過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得,請問大和尚,你要吃點心,是點哪個心?」

德山啞口無言,覺得慚愧,好像自己的修道,連個老太婆都不及;只有忍著餓的肚皮,把經挑走了,並把《金剛經青龍疏鈔》燒毀。

後來聽說龍潭禪師有道,就想去掛單親近,請教他如何安心。走到龍潭禪師駐錫的寺院門口,見到一個和尚就問:「這是什麼地方啊?」

「這是龍潭啊!」

德山說:「沒有龍,又沒有潭,哪裡是龍潭呢?」

和尚就說:「你不是到龍潭了嗎?」這一句話,讓他大悟。

禪師們的三言兩句,就能把人心中的無明、挫折,一概掃除,光明磊落,讓人見到自心本性;可以說,他們不但能管理自心,也能讓人心,經過他們高明的智慧而大徹大悟,這就是禪門的教育。

在大藏經裡,收錄的《景德傳燈錄》、《指月錄》、《碧巖錄》、《嘉泰普燈錄》、《古尊宿語錄》等禪門語錄,都是管理學;這些都是千百年來禪師們,參究自心,悟道以後,萬千變化,只在三言兩句之中,甚至只在一心,為人指點迷津,撥雲見日。

所以禪門有說,不立語言文字,實際上,一切妙義都在他不著邊際的空無之中,給你點醒、給你開悟;若你懂得禪門的管理,世間很多複雜的問題,化繁就簡,不就容易解決了嗎?

以上所舉的禪門管理,只是千百多種管理公案之一二,鳳毛麟角而已,有興趣者可以再去翻閱禪門語錄,到處皆是人生的指南,若你懂得,一則公案,就可以讓你開悟的。

●磨磚作鏡

馬祖道一禪師年輕的時候,到江西般若寺參學於南嶽懷讓禪師。馬祖喜歡參禪,經常在佛殿打坐,有一天,懷讓就問馬祖:「你在做什麼呢?」

「為了成佛。」

懷讓禪師什麼話也沒有說,就坐在他旁邊磨磚;馬祖最初也不介意,不管他,隨他去,但是幾天後,終於忍不住,就問:「你在做什麼?」「磨磚啊!」

「你磨磚做什麼呢?」「做鏡子啊!」

「亂講,磚頭怎麼能做鏡子呢?」「你才亂講,磨磚不能做鏡子,那打坐怎麼能成佛呢?」馬祖忽然有所覺悟。

禪者給人的啟示,一點都不做作,一點都不勉強,他會用一些很自然的方法,啟動你的心扉,讓你開竅,這是禪門對於人心的管理,人心啟悟的訣竅。

馬祖道一禪師是四川人,悟道以後,回家探親,幾十年不見的故鄉,路況都改變了,入村時就問河邊一位洗衣服的老太太:「請問馬家現在住在哪裡呢?」

老太太一看就問:「你是馬家的小二子嗎?」

他說:「是的。」

隨手一指,「哦!大和尚啊!你家在那裡。」

馬祖就想:「我是一個悟道的人,可是回到家鄉,老太太還是喊我的小名。」可見,道真的很難弘揚在父母之邦,於是做了一首詩:「為道莫還鄉,還鄉道不成;溪邊老婆子,喚我舊時名。」

【延伸閱讀】

從風趣灑脫談禪宗的人物

禪是無你、無我、無聖、無凡,更沒有貴賤的差別。為了悟道,有時禪師的修持方式是很嚴格的。像二祖慧可,為了向達摩初祖請法,苦立至積雪封膝,還不惜自斷一臂,以表示為法忘形的決心。百丈禪師被他的師父馬祖大喝一聲,耳朵聾了三天,領悟了三天的獅子吼。

俱胝和尚在有人問道的時候,不多言語,只豎一指,侍者也學和尚豎一指向人說法,結果被俱胝攔指一剪,把虛有表相的指頭給剪斷,指頭斷了,侍者也開悟了。為了參禪,禪師們嚴厲的精神實在超乎想像。他們的教化方式,有的很神奇怪異,有的則是幽默自然,有時故意讓你受種種委屈、種種的傷害、種種的侮辱;千折萬磨,把你的思想、內心逼得走投無路,走到絕望的時候,忽然一悟,峰迴路轉,真是別有洞天福地。禪的密意,就在生活日用中,端看我們如何在心田上體悟、受用。

──節錄自《人間佛教系列9─禪學與淨土》,〈從風趣灑脫談禪宗的人物〉

【讀者回響】

常不輕菩薩給我的啟示

文/葉先生

在監獄裡,存在各式各樣的人,上自達官貴人,下至販夫走卒、無業遊民,一旦換上囚服,在管理人員眼裡,就是一組編號的犯人,一視同仁。而大家吃一樣的飯,做一樣的事,一個口令,一個動作,不逾矩,以期盼能早日出獄。

但換上這套衣服的人,只是脫去社會上的衣裝,在衣裝下,仍然有善人、惡人之分,每天24小時相處,行住坐臥、看書做事,分秒不離,難免因為生活習慣、思考邏輯不同而產生分歧、摩擦,一旦擦槍走火、拳腳相向,不但傷害了自己,也傷害了別人,更延長了回家的日子。

一日,有幸拜讀《人間福報》連載星雲大師的《佛教管理學》,一篇「常不輕的管理」,讓我有感而發並反躬自省,若大家能學常不輕菩薩,對每一個人予以尊重,無論別人待自己好或不好,絕不輕視人,把對方當作佛來景仰學習,不僅回家的日子近了,還能養成尊重人、不傲慢的好習慣,何樂而不為。

星雲大師言:「吃些虧處原無礙,讓他三分有何妨?」有時,我們尊重人、禮讓人,看似受到損失,實則會帶來意想不到的收穫。所以,往後我會記得,無論發生何事,先別急著當下做定論,因為事情好壞,是需要時間來發酵,才能夠看出事情最後的結論。