路思義教堂舉辦新生迎新。圖/東海大學提供

路思義教堂舉辦新生迎新。圖/東海大學提供

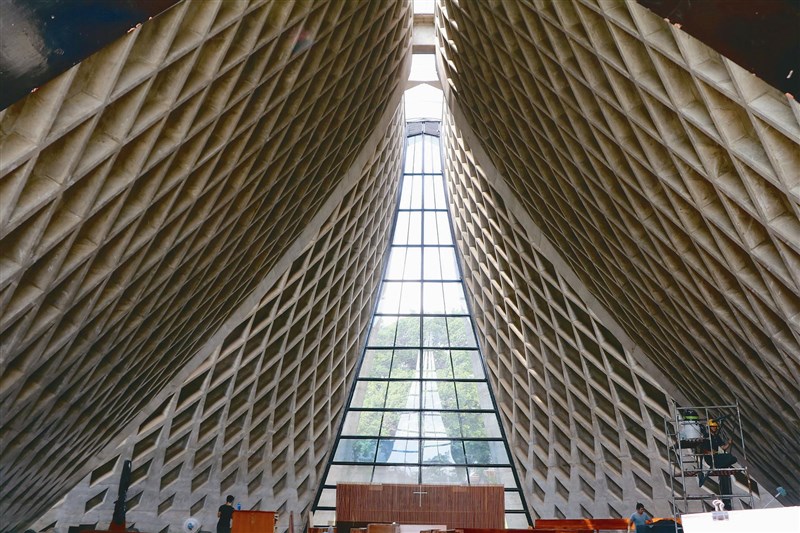

教堂內部。圖/東海大學提供

教堂內部。圖/東海大學提供

文/趙麗妍

造訪台中東海大學 勿忘路思義教堂拍照留念

座落在東海大學校內草地的路思義教堂,雙曲面外觀,日夜光影變幻下,各有風情,走入教堂光線穿透玻璃灑下,折射出聖堂莊嚴氣氛,路思義教堂不僅是東海大學的代表建築與精神堡壘,也是台中的地標,教堂之美吸引許多遊客拍照打卡,現今還是熱門社群網站的搜尋熱點。

東海大學成立之初,美國《時代雜誌》創辦人亨利.魯斯.路思義(Henry R. Luce),為紀念他的宣教士父親亨利.溫特斯.路思義(Henry Winters Luce)而捐款建堂,由美國華裔建築師貝聿銘與首任東海大學建築系系主任陳其寬設計,西元一九六三年落成。

路思義教堂為混凝土建築,無柱、無樑、無脊的室內空間,由四片獨立的雙曲拋物面薄殼、牆面上的交織格子樑結構平均分散重量,教堂外觀高度近二十公尺、寬三十公尺,外牆最薄處只有二十公分,教堂外型如一雙祈禱的手,給人穩定的感覺,上小下大的造型,對抗風力、地震時甚為有利。

教堂融合中西方文化,東海大學建築系教授邱浩修表示,雙曲面牆宛如中國建築的大屋頂,不同於冷色調為主的大部分西方教堂,外牆的黃色菱形琉璃瓦,採用東方宗教建築屋頂才會出現的暖色系。走進教堂,教堂的屋頂脊分開,抬頭可見「一線天」,穿透玻璃帷幕的光線傾瀉而下,光線引導視線由下而上,抬頭形成祈禱形象,具有宗教精神性象徵。

邱浩修說,西方校園規畫多將教堂建於軸線的頂端,以突顯其重要性跟紀念性,但路思義教堂位置的決定卻受中國園林建築配置的影響,偏離開校園文理大道的軸線,讓視覺通透產生虛空間,實虛相襯,呈現出兼容並蓄、謙卑的氣度,當人從側面靠近,教堂溫婉提供了依靠。

走過半世紀,路思義教堂挺過地震風雨,至今仍聳立在如茵草地上,俯視日夜來往的旅人,成為校園中靜謐安好的存在。