圖/陳復提供

圖/陳復提供

文/陳復

這讓我想到法國存在主義哲學家馬賽爾(G.Marcel,1889~1973)說,信仰並不需要任何證據,信仰本身就是未見事物的證據,「信仰」(faith/belief)的本質就是追隨。這意味著主體全然跳出自己,產生向不同主體開放、聆聽與回應的心態,並做出個人「內在的承諾」(inner commitment),發自心底的意願,願意替他愛的人「鞠躬盡瘁」,我覺得這就能解釋為何橫山會願意拿出自己全部的生命來面對陽明了。

就馬賽爾的觀點而言,信仰完全不同於「確信」(conviction),確信反而是一種自我封閉的心態,意即人一旦採納某種立場後,就排除任何商量的餘地,信仰則是愛的全然臨現,其孕育自「我—你關係」(I-Thou relation),這不再是主客對立或主客互換的人際關係,因為彼此有愛,「你」不再是人面對自我被拋擲投射在外的陌生人,而是用某種型態參與我生命內的主體性的不同主體,讓你共同來做我生命裡的主體,人就要放棄宰制的心態,尊重且容納他人的主體進來,來讓彼此同時都能成為主體,並共融成新主體,這種新主體馬賽爾稱其性質為「互為主體性」或「主體際性」(intersubjectivity)。

馬賽爾覺得信仰並不會使人就此失去反省,正好相反,真正深刻的反省會產生通往信仰的路徑,這就像徐橫山乍聽王陽明講學問,依照他後來編《傳習錄》上卷的自剖,他其實本來有「駭愕不定」的倉皇感,毫無入門的路徑,後來常將陽明的話語放在心底咀嚼,漸漸知道人要帶著身體來具體實踐視聽聞見,這才真正信仰王陽明講的心學實在是「孔門嫡傳」,捨棄這條大路都無法通往悟道。

這就不難理解,橫山最早跟陽明北面納贄,卻不幸在其弟子群裡最早過世(年僅31歲),他沒有機會讓自己的義理與觀點發展成熟,陽明在橫山生前對這名弟子最為器重,視橫山是「王門的顏淵」,死後則對他念念不忘,幾度噙著淚珠寫祭文憑弔,對痛失英才深感不捨。

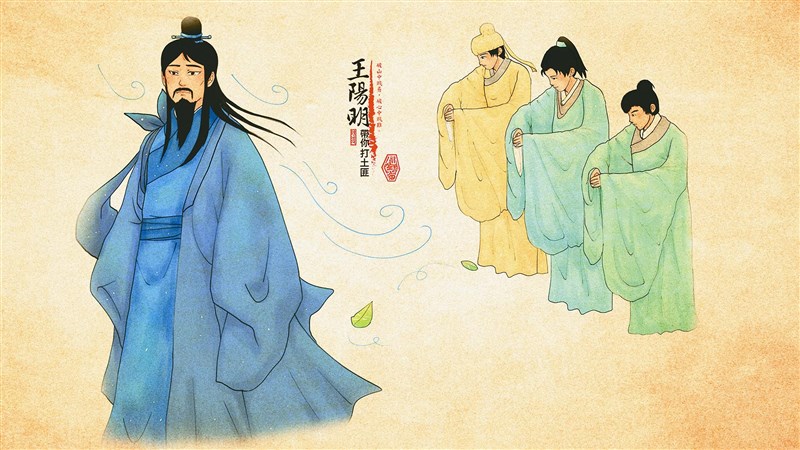

陽明覺得,真正的弟子不見得要不如他的老師,甚至有志於探索智慧的人,應該謙卑面對老師不恥下問並登堂問道,他覺得眼前三位青年,像橫山的溫和恭敬,像宗袞的精明敏銳,像朱節的深刻沉潛,這都是自己慚愧不如的優點,然而他卻恬不知恥接受這三人的拜師學習,完全不推辭,這到底是為什麼呢?

陽明在〈別三子序〉裡說:「自程朱諸大儒沒而師友之道遂亡。《六經》分裂於訓詁,支離蕪蔓於辭章業舉之習,聖學幾於息矣。」意思是說自程朱這些曠世大儒過世後,師友共同探索智慧這件事情已經滅亡很久很久了,傳統的《六經》被訓詁解釋得支離破碎,大家只是當作考科舉閱讀的教材,卻沒有想要從中領悟聖學,然而人如沒有師友相互砥礪共同探問智慧,智慧難道會不請自來嗎?

希望姑且藉著這三位有志青年來做個見證,讓聖學藉由師友來復興,因此特別寫〈別三子序〉相贈,這反映出他雖然置身在人生的低谷,卻偏要出身承當,更激情獨樹一幟,自立門徑來恢復聖學。寫完這篇文章後,他就迎著凜冽的北風,高歌揚長而去。