圖取自網路

圖取自網路

文楊慧莉

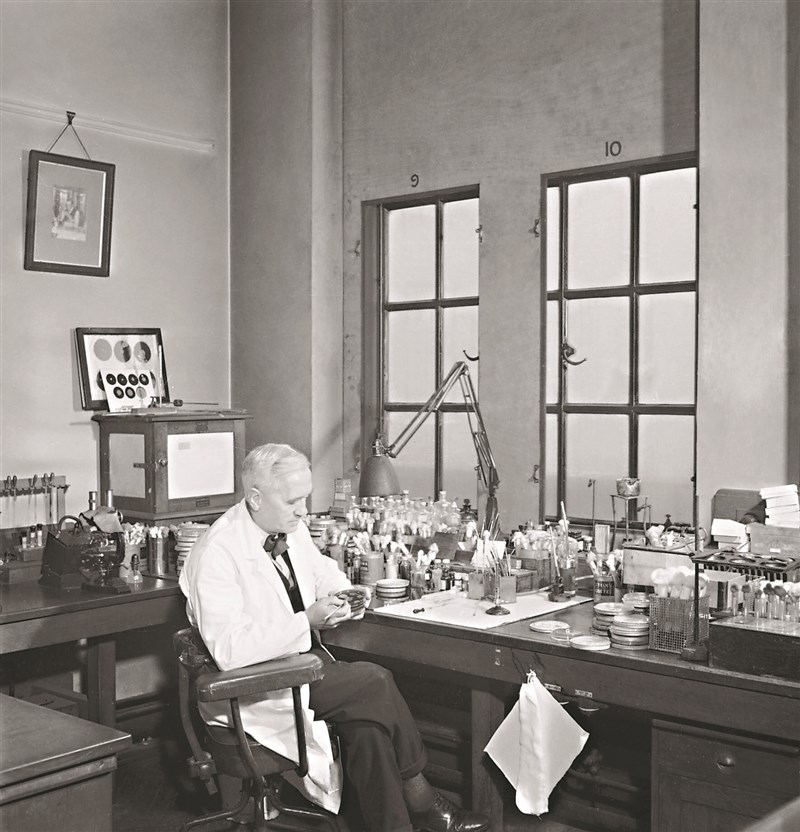

有「盤尼西林」之稱的青黴素是人類使用的第一種抗生素,自發明以來已救活上億人。這一切要歸功於青黴菌的發現人──弗萊明。一次度假歸來,他在實驗室的培養皿中驚見「異物」……

生命軌跡

從農家子到學者

亞歷山大.弗萊明(Alexander Fleming, 1881-1955),出生於蘇格蘭的農家。父親身體虛弱,在弗萊明七歲時便辭世了。

由於住在鄉下,弗萊明有段艱辛的就學歷程,每天要徒步八英里往返學校。不過,好學的他小五就因成績表現優異,獲得了可前往基爾馬諾克學院(Kilmarnock Academy)就讀的獎學金,在念了兩年後就順利畢業了。

離鄉當小留學生

一八九五年,才十三、四歲的弗萊明前往英國倫敦發展,落腳於當時已是醫師的哥哥家中。一開始,他鎖定工藝學校,專攻商學系,且因資優而越級就讀,十六歲即畢業取得學位,之後他因商業的訓練受雇於運輸局,只是他漸漸發現自己並不喜歡這份差事。

二十歲時,弗萊明繼承了一筆叔叔的財產,便決定用這筆錢攻讀醫學院,想當一名醫師,就像他成功的哥哥那樣。

對一般人而言,從商學系轉到醫學院,談何容易?總得有些先備知識才能達到入學門檻。不過,這些對聰穎的弗萊明來說都不是問題。他用約兩年時間準備入學考試,且高分考取了倫敦聖瑪麗醫學院(St Mary's Hospital Medical School),並於三年後以優異成績畢業,拿到學士學位,成為外科醫師。

致力於抗菌研究

然而,弗萊明最後並未追隨兄長的腳步,而是被免疫學權威萊特(Almroth Wright)說服,成為聖瑪麗醫學院細菌學研究小組成員,之後他獲得細菌學的學位,並被學校提拔為細菌學的講師。

由於萊特喜歡鑽研人體的天然防禦力,弗萊明也深受恩師的影響,著迷於人體是如何在歷經一次次的細菌感染後發揮防禦機制,最後全身而退。

一九一四年第一次世界爆發,弗萊明加入英國皇家陸軍醫療隊,成為中尉醫官,被派往法國協助戰場士兵。在法國醫治傷兵的過程中,弗萊明發現,一般用來治療傷口、防止感染的消毒水對士兵的傷害比感染本身更嚴重。

原因出在,石碳酸、硼酸、雙氧水等消毒劑只能應付淺層的傷口,它們不僅無法消滅潛藏在傷口深處的細菌,還會因殺死白血球而降低傷兵對感染的抵抗力。

另外,恩師萊特則相信生理鹽水應可被用在清潔深處傷口,因為它不會干預人體本身的防禦力,還能吸引白血球,此觀點後來也被弗萊明證實;兩人還發表了研究成果,只可惜多數的軍醫們拒絕改弦易轍,結果造成許多不必要的傷亡。

確立抗菌新方向

一九一九年,弗萊明回到倫敦,繼續抗菌的研究。有了戰爭的經驗,他更加確認消毒劑的使用要能配合人體的天然防禦機制,特別是不能傷害白血球而削弱人體抵抗力。

三年後,弗萊明取樣感冒病人的鼻子分泌物以培菌,結果發現了一種叫做「藤黃微球菌」的新細菌。幾天後,他自己也感冒了,當他檢視這些細菌時,鼻涕滴落到細菌上,掉落之處的細菌幾乎隨即被消滅;總在尋找天然殺菌物的弗萊明,看到這一幕歡欣不已。

接著,他測試身體其他如血清、唾液和眼淚等分泌物,發現這些都有抑菌效果,因為它們都有一種他稱之為「溶菌酶」的物質。溶菌酶讓我們對一些疾病免疫,不過如要製成藥品卻有其限制,因為它無法用來治療許多其他疾病。儘管如此,溶菌酶的發現讓弗萊明對自己的抗菌研究備感信心。

驚人發現

孜孜不倦終有成

一九二八年八月,已是細菌學系教授的弗萊明趁暑假帶著家人開心出遊。九月初遊罷歸來回到實驗室時,他驚覺布滿葡萄球菌的培養皿中因窗戶沒關而遭異物飛進汙染。本來有些懊惱,不過當他往培養皿中一瞧,「不得了了,一團綠色的黴菌正在增長,周遭的葡萄球菌都被殺死了,但遠離這團黴菌的細菌看起來都很正常」。

發現有效殺菌物

弗萊明馬上跟助理分享了他的發現,助理覺得這黴菌被發現的過程跟先前的溶菌酶雷同,但弗萊明希望自己發現了一種更好的天然殺菌物。此刻,他傾全力培養更多的黴菌;接著,他確定這是一種青黴菌種,能產生殺菌的物質。一九二九年三月,他將這種殺菌物正式命名為「盤尼西林」(penicillin,青黴素之意)。青

黴素因而成了最先被

發現的抗生素。

弗萊明隨即發表研究成果,向世人顯示盤尼西林能殺死多種不同細菌,用來治療猩紅熱、肺炎、腦膜炎和白喉,而且盤尼西林無毒,也不會攻擊白血球。可惜的是,科學界漠視弗萊明的發現,幾乎無動於衷。

孤掌難鳴求突破

此外,弗萊明也面對了以下問題:

˙將青黴素從青黴菌中分離出來,有困難度。

˙他尚未找到把青黴素製成高劑量的方式。

˙青黴素的效用較慢。

˙青黴素作為外用殺菌劑的臨床測試顯示,並沒有特別有效。

˙弗萊明的老闆萊特不太喜歡化學家,拒絕讓他們在他的實驗室研發,否則如果有一位高明的化學家在場,將有助分離、純化和濃縮青黴素。

儘管問題叢叢,弗萊明仍持續在往後的十年內想盡辦法克服,只是始終無法突破,讓他得以製作出大量濃縮的青黴素。

神奇療效獲證實

儘管看似無望,但有一股接續的力量已悄然發生──一群由弗洛里(Howard Florey)和錢恩(Ernst Chain)所帶領的牛津大學科學團隊開始正視弗萊明多年前的發現,著手研發盤尼西林藥品的生產。他們於一九四一年首先進行人體實驗,在經歷一次次的劑量調整後,盤尼西林成功治癒了多位重病患者,神奇功效終獲證實,包括弗萊明一位因罹患腦膜炎而陷入昏迷的朋友。

不久,第二次世界大戰爆發,英國首相邱吉爾堅持不讓德國得知這種新的神奇藥物,免得希特勒用這種藥治好傷兵後,繼續送往前線作戰。

不消說,二戰結束前,眾多同盟國陸海空官兵已因盤尼西林而受益,弗萊明也早已聲名大噪,舉世皆知了。

處世之道

平凡中締造偉大

青黴素成為藥物後,自一九四二年使用以來,科學家估計,至少已拯救了兩億條性命;它一上市很快的成為全球最有效的救命藥,除了上述的致命性疾病,染上壞疽、梅毒、結核的病人也同時得救。

後來,美國一些大學和藥廠也投入青黴素的生產研究,並量產成功,青黴素因此成為人類史上第一個商業化生產的抗生素,就此開啟醫療史上的新紀元。

預知藥品抗藥性

此後,青黴素的發現者便因藥品的效用而名留青史。弗萊明一生獲頒的榮譽不計其數,包括受冊封為爵士、榮登《時代雜誌》封面等。不過,最大的榮譽莫過於一九四五年與弗洛里和錢恩同時獲頒諾貝爾生理醫學獎,理由是「發現青黴素和它對各種傳染病的效用」。今天,民眾可在蘇格蘭國家博物館看見弗萊明的這份諾貝爾獎殊榮。

當年弗萊明獲頒此榮耀時,發表了一番對青黴素使用上的警訊,今日聽來格外真實:「要在實驗室裡培養對抗青黴素的微生物,並不困難,只要讓這些微生物暴露在不足以殺死牠們的劑量裡,相同情況在人體裡也會發生。未來這種藥品在一般藥妝店都能買到,不過可能會有一些無知的人,因使用劑量不足,讓體內微生物對藥品產生抗藥性。」

弗萊明提出的警告,很不幸的,後來都發生了,但也不得不佩服他的深謀遠慮。

謙遜廉潔的作風

今日,許多人因抗生素的出現而獲得救治,作為發現人的弗萊明在世人心中堪稱英雄,但他始終謙遜為懷,將功勞歸諸於弗洛里和錢恩的研究團隊,盛讚他們將青黴素變成藥品的傑出貢獻。

一九四五年,弗萊明造訪美國,有化學製藥公司提供十萬美元的饋贈,以表達對他研究工作的敬意和謝意,但他沒把這筆鉅款放入口袋,而是捐給了聖瑪麗醫學院的研究實驗室,完全符合他的廉潔作風。

此外,他也是一個平實而不受限於外在物質條件的人。有一回,他受邀到一個設備先進而一塵不染的實驗室演講,實驗室負責人提議說:「要是您當初在這種實驗室作研究,想必一定會有更多的發現。」弗萊明卻幽幽的回說:「或許吧,但肯定不是青黴素!」

弗萊明所言不差,當初若不是因簡陋的實驗室「漏洞百出」,黴菌孢子哪可能從窗外飛進培養皿中,促成醫學史上的重大發現。

天助自助代言者

一九五五年三月,弗萊明死於心臟病,享年七十三。英國《衛報》上的訃聞這樣寫著:「弗萊明是位樸實、坦誠而直率的蘇格蘭人……他獨立而縝密的性格讓他能察人所不能察……這位質樸的蘇格蘭人開啟了科學和醫學史上最偉大和最有用的發現之一。」此番定論也如實呈現弗萊明生前的行事作風和對世人的偉大貢獻。

或許,有人會覺得弗萊明很幸運,遇上這種好事。但與其說其幸運,不如說他是天助自助的最佳代言人!弗萊明終其一生致力於抗菌的研究,研究精神感動天,於是當他度假放風歸來,老天爺早已為他準備好禮物,就等著他驗收了。