山形磚燒箸籠 圖/宋玉澄

山形磚燒箸籠 圖/宋玉澄

上釉單口箸籠 圖/宋玉澄

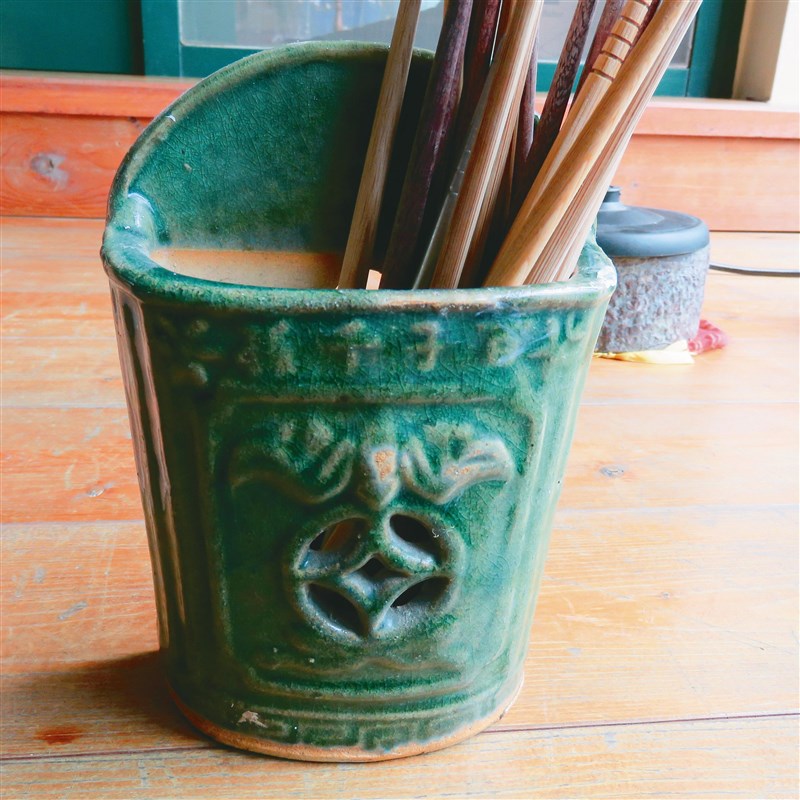

上釉單口箸籠 圖/宋玉澄

文與圖/宋玉澄

箸籠,冷僻的有些不知所云;但說筷筒,就知之甚詳了。箸籠,像是學名;筷筒,是小名;指的是同一物:就是置放筷子的筒狀物。據教育部台灣閩南語常用詞辭典的解釋:掛在牆壁上,用來存放乾淨筷子的籠狀容器。

說是筒狀物或籠狀容器,也只說對了大半;因為箸籠,也有成山形的樣子,中央高、兩側低,共有三個間隔。我推測,是人們生活富裕後,知道吃飯不僅要筷子,也需湯匙;這類山形箸籠的低矮兩邊,應就是專門置放湯匙的地方。

我幼時家貧,家中所謂的箸籠者,輒以杯、碗胡亂替代,偶見真正有箸籠之家,即欽羨不已。及長,購數隻寶愛之,觀其上圖案,均有深意:暗暗符合中國注重家族興旺、多子多孫、升官發財等吉祥期盼之意;方知小小的民家庶物,多了圖文,就轉身成了藝品一般。

箸,是中國漢族發明的進食工具。據《韓非子·喻老》篇載:「昔者紂為象箸,而箕子怖。」紂為商末之君,已有用象牙製的筷子的正式記錄,算來業有五千餘年,並延用至今,而箸之古音,亦傳綿不斷,至今閩南語「筷子」仍發音為箸,未有異變,亦神奇欹!

箸籠多為竹製,一般用的則是陶瓷或磚胎燒成,底部有通風、排水的孔洞,避免筷子潮濕而發霉,背面平整,利於壁掛;至於開口的大小也有區別,人口數較多者,用的箸籠開口較大。因此從箸籠的形狀、材質,亦可推算出主人的家庭狀況。

另外值得一提的是,幼時常見農家蹲坐在一極窄的長條板凳上用餐,姿態不雅,卻人人精壯;如此畫面,歷數十年仍難忘!僅推斷,那應是最自然的養身之法,蹲坐時雙膝壓胃,至先天就有了兩分飽足,食時只需八分,就有十分的撐滿之感;正符合了古人只宜八分飽的長壽要求;然是否真是如此,仍待方家教之。