圖/宋玉澄

圖/宋玉澄

文與圖/宋玉澄

近些年,走讀甚為走紅。人們不再以靜靜地在室內看書為滿足,有人以世界、台灣、城市為走讀對象,或出遊或出書或建立臉書、部落格,均廣受歡迎與喜愛。

追究「走讀」一詞的起源,並不遙遠,出於清末劍湖女俠秋瑾(註)的手筆,以自身為主角的作品──彈詞《精衛石》。其本意指,住宿在外,只在私塾或學校上課;如現今非住校生,均可稱為走讀。

然至今日,走讀已像是落地生根又遍地開花,真正可以一邊走路一邊閱讀。如我家附近的公園,就有一段數百公尺長的「走讀」步道。每隔十餘步,就有一塊大大的「閱讀」地磚,鑲崁在步道中,上面鏤刻著:如「窮人好布施,破廟好燒香」,下方還有貼心的解釋:「行善,要不分對象與階級」;姑不論其解釋的良窳,總讓人在散步健身中,精神也有了豐富的食糧。

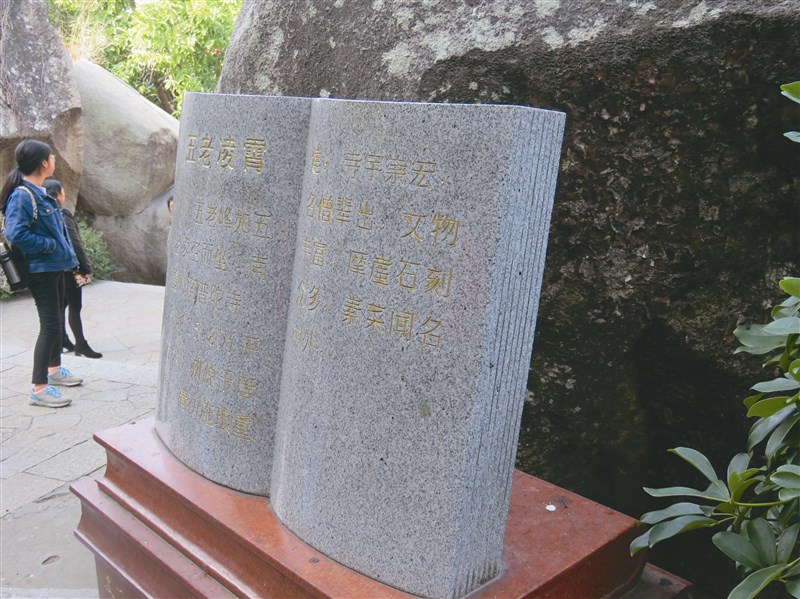

但最直接顯現「走讀」風情的,還是在大陸發現的某處景點。所有的文物或建築說明,皆是以大理石雕刻成書籍的形式展示,最上面一頁的文字,就是解說。讓人一面走,一面看著仿似一本書冊的說明;過了數步,又有一座大理石,矗在路邊,就好像又翻了一頁。

註:秋瑾祖父秋嘉禾於1881年來台,任鹿港廳同知;其父秋壽南於1886年,亦曾在台灣撫院文案任職,秋瑾本人當年亦隨母來台「走讀」數月。