圖二:作者繪杜威 圖/林一平

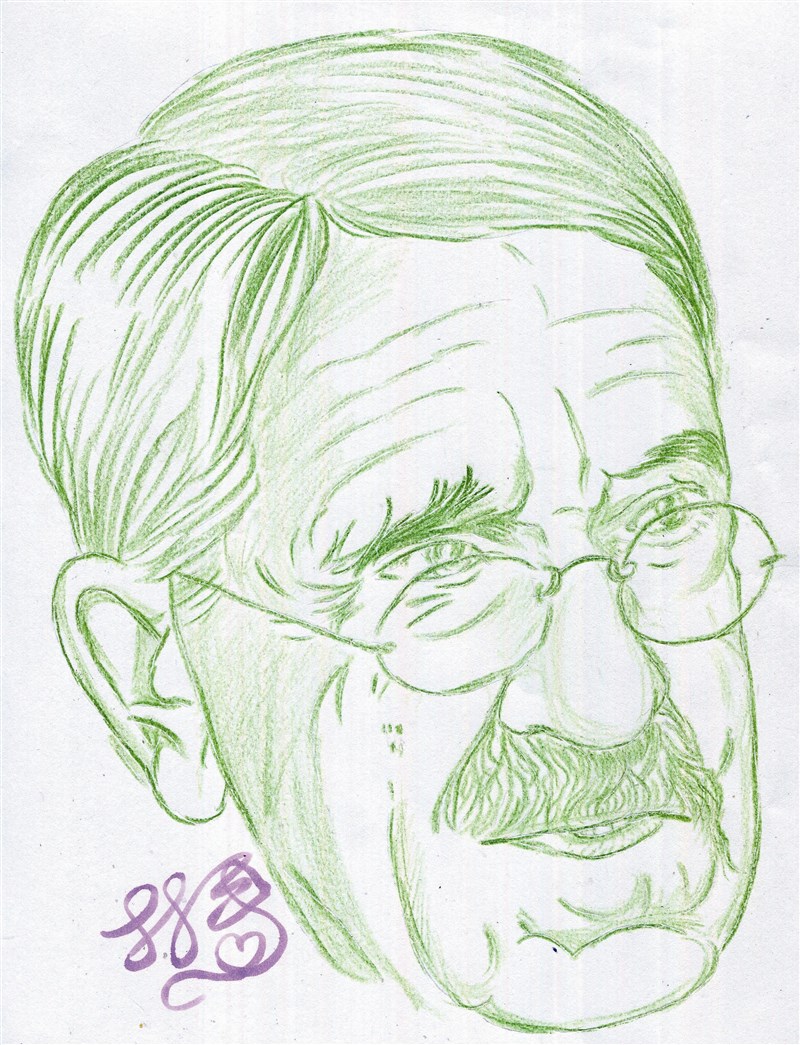

圖二:作者繪杜威 圖/林一平

圖一:作者繪胡適 圖/林一平

圖一:作者繪胡適 圖/林一平

文/林一平

早期的北京大學有三位學貫中西的大師。第一位是辜鴻銘(1857-1928),第二位是蔡元培(1868-1940),第三位是胡適(1891-1962)。

1915年辜鴻銘在北京大學任教,主講英國文學。在教英詩時,學生向他請教掌握西文的方法,他回答:「先背熟一部名家著作做根基。」辜鴻銘說:「今人讀英文十年,開目僅能閱報,伸紙僅能修函,皆由幼年讀一貓一狗之式教科書,是以終其身只有小成。」他肯定中國私墊教法,開蒙時讀四書五經,須背誦如流水。

他有很多異於常人的看法,常對新文化及新名詞批判。1915年9月,他在北京大學的開學典禮上大發議論,說:「現在的文章都不通,所用的名詞就不通,比如說「改良」二字吧,以前只說「從良」,沒有說「改良」的,既然已經是「良」了,你還要改什麼,你要改「良」為「娼」嗎?」

滿清滅亡後辜鴻銘仍留著辮子,因此有人戲稱:「全世界只有一條男辮子,保留在辜鴻銘頭上。」他梳著小辮走進北大課堂,學生們哄堂大笑。辜鴻銘則平靜地說:「我頭上的辮子是有形的,你們心中的辮子卻是無形的。」聽到此話,學生一片靜默。 其實辜鴻銘留學英國時,就已先國人剪去了辮子,直到後來人們開始談論革命,他才又留了辮子。

當時北京大學的主導權操在洋教授手中,辜鴻銘不信邪,看到德國教授就用德文罵,看到法國教授就用法文罵,看到英國教授就用英文罵,罵得北大外國教授難以回嘴,北大學生嘖嘖稱奇。

北京大學開校務會議、教務會議或其他重要會議,都用英文。不懂英文的中國教授只能坐在會場乾瞪眼,毫無發言權。1916年蔡元培到北大當校長,要求教務會議改用中文發言。洋教授們群起反對。蔡元培說,如果我在貴國教書,你們會不會因為我是中國人,開會時遷就我講中文?洋教授們語塞,從此之後,北京大學的教務會議都以中文發言。後來蔡元培被免校長職務,辜鴻銘也憤而辭職。

1919年第一次世界大戰剛落幕後,胡適(圖一)邀請他的老師杜威(John Dewey;1859-1952;圖二)到中國訪問。杜威到達中國的第5天,便爆發五四運動(May Fourth Movement),目睹廣大學生上街遊行示威抗議軍閥政府,以及社會各界人士對學生的同情和支持。他相當興奮的觀察這個運動,寫信給他的小孩,說道:「我們這一輩子從來沒有像過去四個月這般的學習。特別是上個月,有太多東西需要消化(never in our lives had we begun to learn as much as in the last four months. And the last month particularly, there has been too much food to be digestible)。」第一次世界大戰觸發五四運動,讓中國人覺醒改變,也是弱國發聲,希望能被平等對待。而北京大學的學生則扮演重要推手。

五四運動成為新文化的思想運動,胡適藉此推廣白話文。北大學生反對,說白話文囉嗦,拍電報時太花錢。胡適挑戰學生,說如果有人請你出來當官,你不想接受,如何拍電報回絕。學生最短的文言文電文是:「才疏學淺,難堪大任。」胡適的白話文電文是:「不幹!」也夠絕啦!