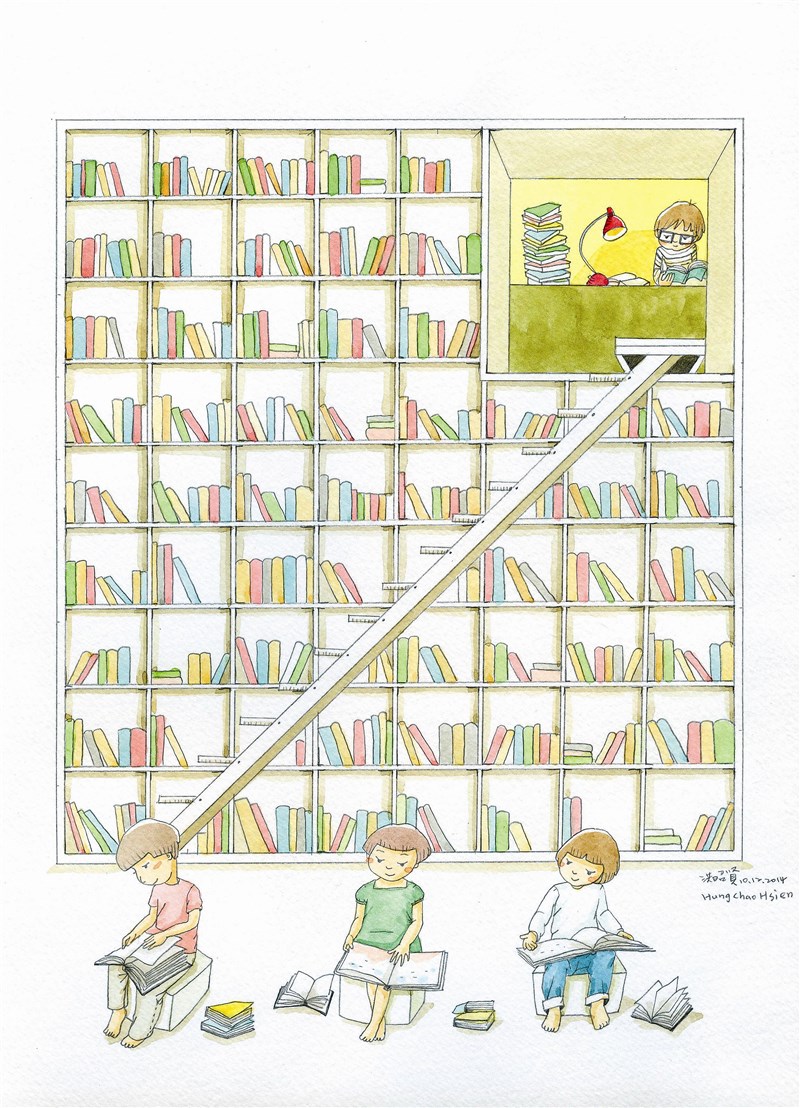

曾榮獲法蘭西學院散文獎的法國作家丹齊格,集詩人、作家、譯者、編輯、評論家於一身,在歐美文化界舉足輕重,2010年曾出版《為什麼讀書》一書,分享他對於「閱讀」的精闢心得,他說:「讀書毫無用處,正因為如此,它才是一件偉大的事情。」繪圖/洪昭賢

曾榮獲法蘭西學院散文獎的法國作家丹齊格,集詩人、作家、譯者、編輯、評論家於一身,在歐美文化界舉足輕重,2010年曾出版《為什麼讀書》一書,分享他對於「閱讀」的精闢心得,他說:「讀書毫無用處,正因為如此,它才是一件偉大的事情。」繪圖/洪昭賢

《為什麼讀書?

偉大讀者的必然與非必然》

作者:夏爾.丹齊格

譯者:閻雪梅

出版社:橡實文化

《為什麼讀書?

偉大讀者的必然與非必然》

作者:夏爾.丹齊格

譯者:閻雪梅

出版社:橡實文化

文/夏爾.丹齊格(法國作家)

曾榮獲法蘭西學院散文獎的法國作家丹齊格,集詩人、作家、譯者、編輯、評論家於一身,在歐美文化界舉足輕重,2010年曾出版《為什麼讀書》一書,分享他對於「閱讀」的精闢心得,他說:「讀書毫無用處,正因為如此,它才是一件偉大的事情。」在文字日漸破碎化的時代重讀這本書,感受「無用之用,是為大用」的道理,沉浸在與內在自我相處的時光。

1

我們可以閱讀歷史回憶錄、政治綱領、天文學專著、橋牌教學,所有這些都是為了獲取知識。而知識是微不足道的,因為所有人都能取之以自用。很多野蠻人或笨蛋的腦子裡也塞滿了知識。比知識更加重要的——我們應該承認——是類比。文學,尤其虛構文學,是一種類比的方式。

2

任何一個社會階層的人都不會厭惡自己所屬的階層。那些把文學的相關詞語用作貶義的人應該為此感到懊悔;他們應該承認「書面的」這個形容詞很好。就我而言,我學到的幾乎所有好東西都來自書本。

3

結束閱讀後,讀者的大腦不會像洗去資料的磁碟那樣,重新變成一片空白。他得到書內語句的補充,那有著多大的魔力啊!

4

一切閱讀活動,我們應當承認,都是一種再創造。

5

童心未泯的讀者常常是文學魅力的締造者。很多讀者都童心未泯。正是這樣的讀者把小說變為暢銷書。那些內心依然是少女、依然夢想愛情的婦女為純純蠢蠢的言情小說帶來了三十萬冊的銷售量,小說醫治了她們的痛苦。

6

讀者不像自己想像的那般被動。從傾聽獨白的角度看來,閱讀是一種對話。所謂對話,一般是指聽眾時而著迷、時而耐心地傾聽的精采獨白。在閱讀過程中,某個昏昏沉沉的思惟被一個看似消極的思緒調動了起來。只是看似消極。其實它很活躍,因為那些感性與記憶機制,它會選擇那些能觸動思惟的段落。

7

當我們讀書時,我們是在「抹除時間」,而非「度過時間」。「度過時間」指我們打著哈欠讀著書,在鄉下悠悠閒閒地度過一個下午,「抹除時間」則是指認真讀書,全神貫注地沉浸在書中。這種閱讀給人時間不復存在的感覺,甚至模模糊糊地生出某種永恆感。

8

閱讀偉大作家的作品使我認清自己沒有一刻不是野蠻人、無知的人、最不完美的不完美者,人家不相信我會為此沾沾自喜。我的內心缺少安寧,但我不因此而怪罪書籍。

9

當紙質讀物最終消失,那些滿腹牢騷的人會帶著痛苦的滿足感挖苦道:我早就料到了。我們則反問:那又有什麼關係?我們早已不再看古羅馬的卷軸書,僅有少數淵博的學者知道,它們曾經出現過,但古羅馬的文學依然存在。

10

資訊化將更周全地為權貴服務,他們可以把人類安置在愈來愈狹小的公寓裡,因為人類不再需要圖書館,而一切都存進了iPad;有朝一日,當所有這一切被濃縮成一個極小的小紅點,它將焦躁不安的閃著光,然後,亮光斷斷續續、愈來愈少,它,終將熄滅。

本文摘自《為什麼讀書?偉大讀者的必然與非必然》一書