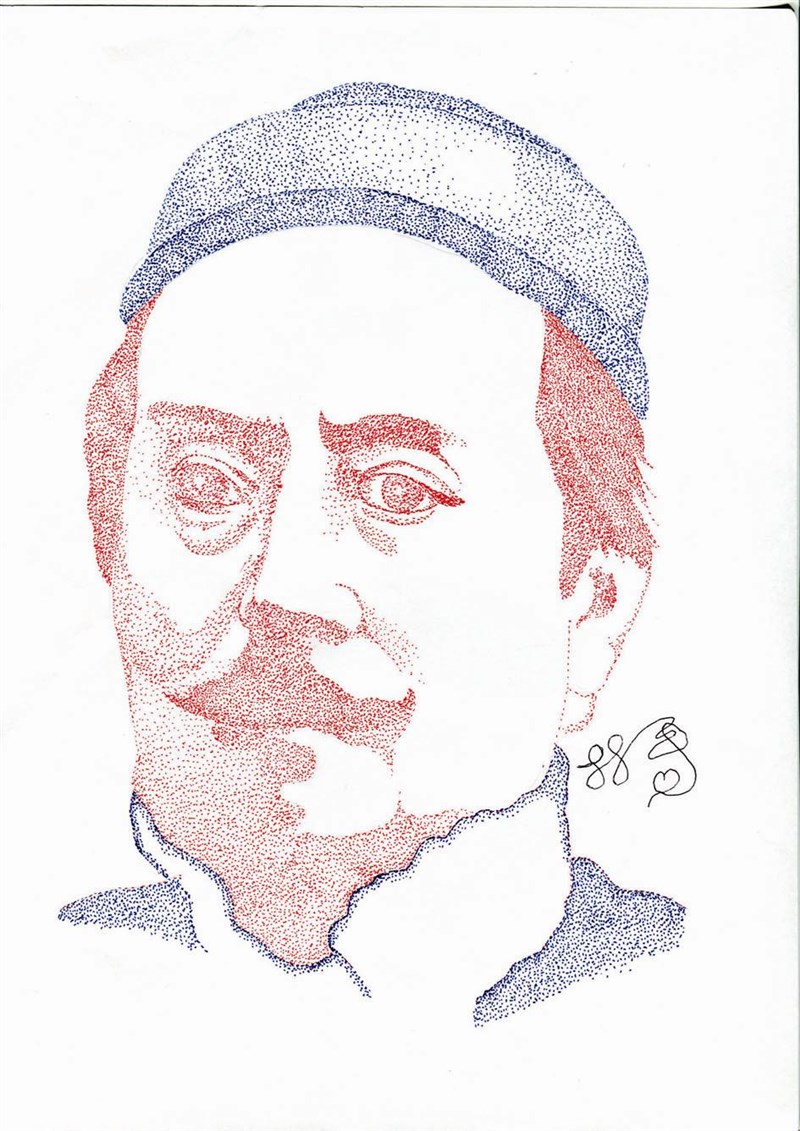

圖一:作者繪

辜鴻銘

圖/林一平

圖一:作者繪

辜鴻銘

圖/林一平

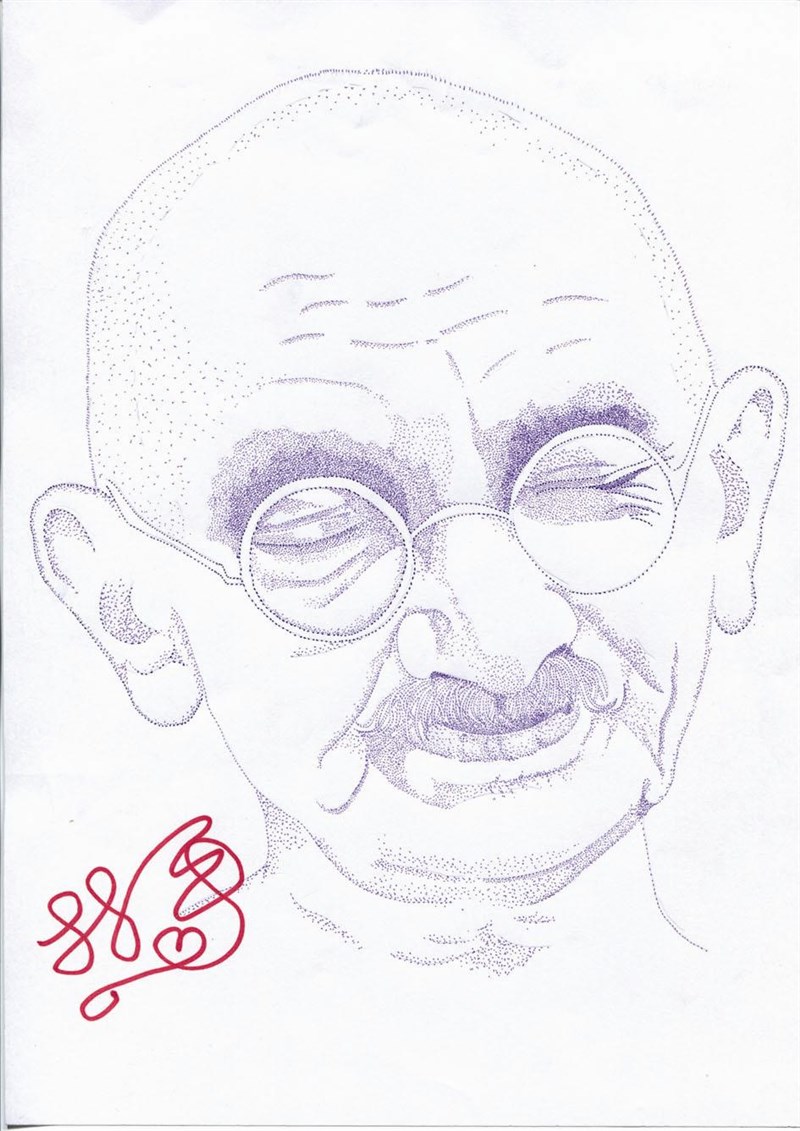

圖二:作者繪甘地

圖/林一平

圖二:作者繪甘地

圖/林一平

文/林一平

辜鴻銘(1857-1928;圖一)是位學貫中西,將中國文化傳播西方的先驅人物。他是南洋華僑,留學歐洲,納日本人為妾,跟隨張之洞當「洋文案」。因此自道:「生在南洋,學在西洋,娶在東洋,仕在北洋。」他那個時代的西洋人都說:「到北京可以不看三大殿(紫禁城),不可不看辜鴻銘。」

辜鴻銘十歲時赴英,跟隨英國義父布朗學習德文。布朗要求辜鴻銘隨他一起背誦歌德的長詩《浮士德》。辜鴻銘極想知道《浮士德》的內容,但布朗堅持不肯逐字逐句講解。他說:「只求你說得熟,並不求你聽得懂。聽懂再背,心就亂了,反倒背不熟。等你把《浮士德》倒背如流之時我再講給你聽!」半年多的工夫,辜鴻銘便囫圇吞棗地把一部《浮士德》大致背了下來。

第二年布朗開始講解《浮士德》給辜鴻銘聽。他認為愈晚講解,了解就愈深,因為經典名作不同於一般著作,大部分人無法一聽就懂。學完《浮士德》,辜鴻銘開始背誦莎士比亞的戲劇,一年內便將莎士比亞的三十七部戲劇都記熟了。辜鴻銘下了極深的功夫在背誦,所謂:「名花不放不生芳,美玉不磨不生光。 不是一番寒徹骨,怎得梅花樸鼻香。」他的實力,絕非憑空而來。

他除了「背功」驚人外,還有別的特異功能。旅英時有一次在公共汽車上倒拿著報紙看,周圍的英國人嘲笑這個鄉巴佬不懂英文還裝著看報。辜鴻銘淡淡地說:「英文太簡單了,不倒讀簡直沒意思。」然後以一口地道的倫敦腔大聲倒念報紙,英國人都驚呆了。

1900年八國聯軍進占北京,辜鴻銘被派和八國聯軍首領瓦德西(Alfred Graf von Waldersee; 1832-1904)進行談判。《清史稿》稱道辜鴻銘:「庚子拳亂,聯軍北犯。湯生(辜鴻銘)以英文草〈尊王篇〉,申大義,列強知中華以禮教立國,終不可侮,和議乃就。」那時的北京有人說:「庚子賠款後,若沒有一個辜鴻銘支撐國家門面,西方人會把中國人看成連鼻子都不會有的!」

辜鴻銘留學法國,在巴黎租屋,女房東是巴黎最著名的妓女。當時瓦德西常常探頭探腦地來辜鴻銘寄居之處找女房東。經女房東介紹,兩人頗為熟識。庚子之亂,德國公使被殺,德國大怒,宣布北京城破之日當以進入野蠻之國的方式大開殺戒。幸而瓦德西不斷與辜鴻銘通風報信,中國終能順利地展開和談。

1921年美國《New York Times》(紐約時報)曾刊登穿著前清朝服、拖著長辮子的辜鴻銘漫畫。他撰文〈沒有文化的美國〉(Uncivilized United States),批評美國文學,說除了愛倫坡(Edger Allan Poe)所著的〈安娜貝爾李〉(Annabellelee Lee)之外,美國壓根沒一首好詩。美國人有雅量,全文登載,得到各方青睞。印度聖雄甘地(Mohandas Karamchand Gandhi; 1869-1948;圖二)讀了這篇文章,稱辜鴻銘為「One of the most prominent Chinese」。