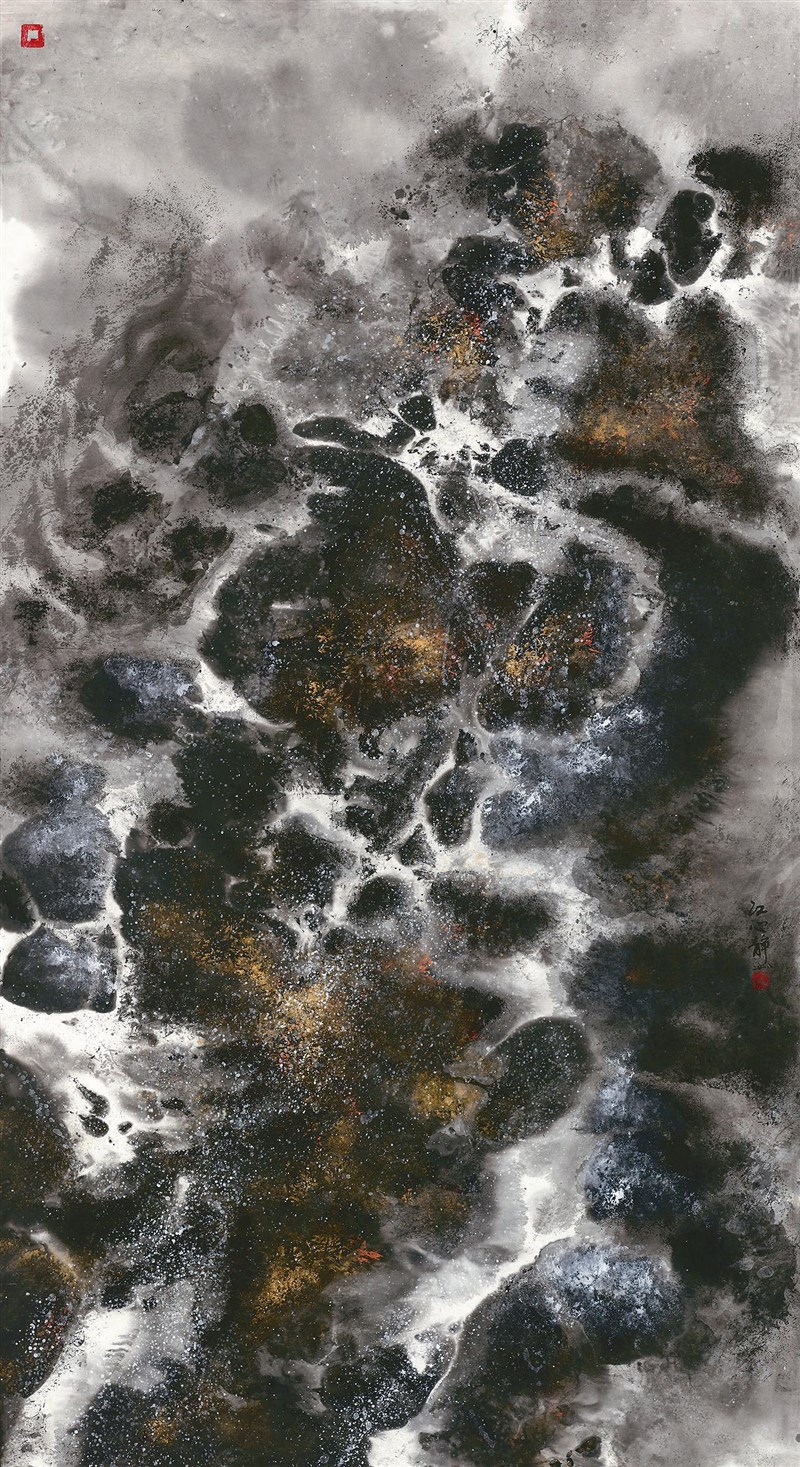

江心靜作品〈石上清泉〉入選2018年台灣國際書法水墨畫聯展,水墨留白是一個讓觀者可以穿透畫面呼吸的窗口,超脫現實達到天人合一的境界。攝影/林存青

江心靜作品〈石上清泉〉入選2018年台灣國際書法水墨畫聯展,水墨留白是一個讓觀者可以穿透畫面呼吸的窗口,超脫現實達到天人合一的境界。攝影/林存青

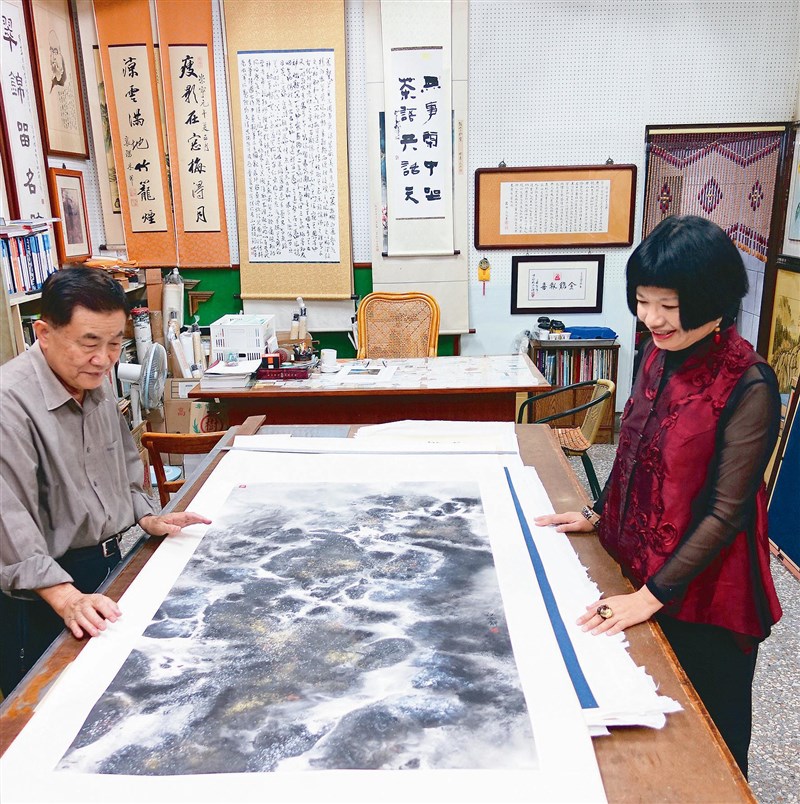

台中書畫前輩林茂樹老師(左)亦師亦友提攜後輩,舉辦台灣國際書法水墨畫聯展,促成國際藝術文化交流。攝影/林存青

台中書畫前輩林茂樹老師(左)亦師亦友提攜後輩,舉辦台灣國際書法水墨畫聯展,促成國際藝術文化交流。攝影/林存青

文/江心靜

泉在石尖上洗版,爆料

時間的緋聞。

採藥人路過,一條條按讚

譜成古琴曲。

沾上一筆琴音,墨色暈染

溪石飛泉淙淙。

你,聽見了嗎?

〈石上流泉〉古琴曲是一首小品,與〈流水〉七十二滾拂的波濤洶湧相比,別有一股清麗幽靜的意趣,彷彿坐在溪畔聆聽清流漱石,水花飛濺,空氣中瀰漫著芬多精和負離子,一山的勃勃生機,洗滌身心。

泉泊泊流動,石堅毅穩重,虛實之間,有無數的進退迴旋,自成音韻,令人徘徊流連;泉象徵流動的智慧,石代表不變的仁心,遊山玩水,寄託文人高潔的理想追求。

自古以來,古琴就不只是演奏的樂器,而是君子養性悅心的道器。

我聽的是李孔元老師演奏的版本,恬淡深遠,他的文人琴風格被譽為:「如維摩文殊會,聽者不敢輕發一語,唯合掌讚歎而已。」

沉浸在充滿東方哲思的琴音中,忽然想到社會學家齊格蒙.鮑曼(Zygmunt Bauman)提出的「液態的現代性」,意指高速運轉,從不停歇,目不暇接的現代流動生活,流動本身就意味著巨大的不確定性,而不確定自然會帶來恐懼與不安。

流動不好嗎?農業社會,士農工商的運作是有跡可循的,即使改朝換代,動盪一段時間,依然會回到日出而作、日落而息的步調,自給自足。到了工業社會,資本、土地和勞動力緊緊相連,勞動者常常一生做同一種工作或在同一間公司終老,個人與社會的關係是固態的。

消費社會來臨,科技發展縮短了時空的距離,超越國界的訊息源源不絕,公司必須隨時應變才能生存,短期的流動取代了長期的秩序,個人與社會的關係成了液態,永遠處於變動中,家庭、工作、人際關係,甚至身分都不穩定,不只電子產品要更新,自己也要不斷脫離舒適圈、自我挑戰,持續更新成長的壓力,如影隨形。

如果「石上流泉」代表農業社會的美學,除了懷舊之外,對處於液態社會的現代人,有何啟發?

藝術家透過創作思考,完成〈石上清泉〉彩墨紙本,畫面中最白的部分,也就是流泉沖刷過溪石的急流──「留白」。

這是水墨與油畫最大的不同,油畫是在畫布上用油彩層層堆疊,白是白色顏料加上去的,與其它色彩同一個平面,水墨則是在紙上用水溶性墨彩暈染烘托,白是不上色,呈現紙張原色,留白是一個讓觀者可以穿透畫面呼吸的窗口,超脫現實,達到天人合一的境界。

水墨特有的留白美學,表現在液態社會就是適時的「斷網」,克服脫離虛擬世界孤身一人的焦慮,重新省視真實生活,找回安全感,放下早已超過負荷的網友數,無須時時暴露在公眾視線中,享受輕鬆自在的自由。

墨韻則是對自我的探索,世界愈喧囂,人心愈寂寞,學習獨處的智慧,是現代人的功課。在快速轉動如泉水激盪的全球化世界,慢食慢活的呼聲因應而起,傳統道德不斷受到顛覆,在選擇的十字路口,重新檢視心中如巨石穩定的價值觀,不受外界風潮影響,秉持捨我其誰的勇氣,往人生理想前進,與失序混亂的社會碰撞,激起一股清流,在陽光下閃閃發光。

初春時光,透過詩、音樂與水墨,與古老的智慧對話,思索液態社會的求生路徑,歡迎按讚分享。

2018年台灣國際書法水墨畫聯展

展期:即日起~四月十八日

展地:台中市文化局文英館