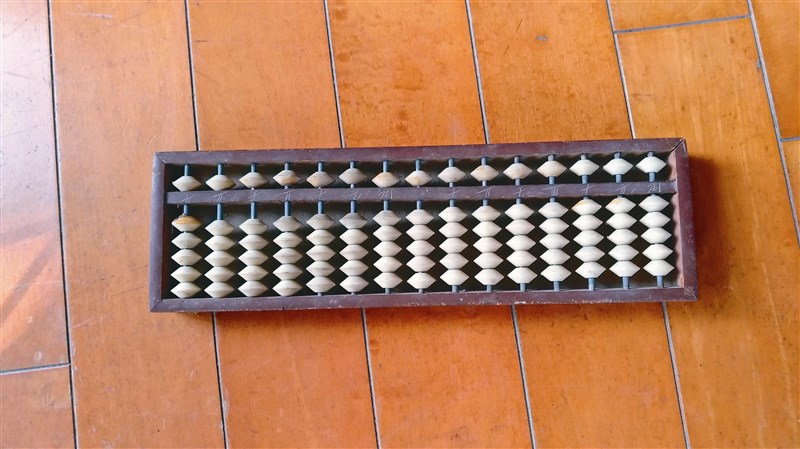

台灣光復伊始,農產品多用鐵秤秤重,計算數量用算盤。起初,以蜂蜜買賣做點小生意的祖父,只學會簡單的加加減減,遇到數字龐大時,常常把價錢算錯,不是多給了顧客,就是少給了人家,爭執不斷,十分傷腦筋。圖/賽夏客

台灣光復伊始,農產品多用鐵秤秤重,計算數量用算盤。起初,以蜂蜜買賣做點小生意的祖父,只學會簡單的加加減減,遇到數字龐大時,常常把價錢算錯,不是多給了顧客,就是少給了人家,爭執不斷,十分傷腦筋。圖/賽夏客

文/賽夏客

台灣光復伊始,農產品多用鐵秤秤重,計算數量用算盤。起初,以蜂蜜買賣做點小生意的祖父,只學會簡單的加加減減,遇到數字龐大時,常常把價錢算錯,不是多給了顧客,就是少給了人家,爭執不斷,十分傷腦筋。

後來市面上出現一種計算的工具──算盤,他不惜成本買了一個特大號金屬材質的算盤,家人管它叫「鐵算盤」;老闆生意成交後,還無條件教會祖父使用這玩意兒。雖然算盤龐大攜帶不方便,但是祖父一點都不嫌笨重,出門做生意一定帶在身旁,一來跟人炫耀,二來當護身符,避免交易出差錯;漸漸地,以前誤會他貪小便宜的客戶也都信服了,「鐵算盤」居功厥偉。

當時祖父有了那個「鐵算盤」,大大提升了交易金額的精準與速度;他每撥一顆鐵珠子,就會發出一個響亮的撞擊聲,我最喜歡聽祖父撥弄算珠的聲音,心裡感到十分篤實,因為每撥一粒珠子,表示一個數字進帳,撥弄時間愈久,代表生意也愈興隆。

如今那個改善家計的「鐵算盤」已功成身退,可惜不知去向;留在我身旁的,只剩兒時每天跟著我上、下學的木製算盤。六、七十年代,師校畢業出來當老師時,我又把它找出來工作,當時珠算課融入數學課程裡,規定每周授課一節,但因學會打算盤有助於加減乘除的運算,因此,凡是被我帶過的班級,每天早上必定再花十分鐘加強訓練,一整年下來,孩子的數學成績都很亮麗。

現在,學校不再教學生撥打算珠,學生也不知道算盤為何物?不勝唏噓!