自從啟蒙時代,帶有批判色彩的理性主義在西方盛行之後,成年人若表現得太過自我中心,就很容易被訕笑,甚至譏嘲。為此,我們不再相信復活節的兔子或牙仙、不再盲目崇拜英雄、不再讓強者的霸權恣意橫行。

自從啟蒙時代,帶有批判色彩的理性主義在西方盛行之後,成年人若表現得太過自我中心,就很容易被訕笑,甚至譏嘲。為此,我們不再相信復活節的兔子或牙仙、不再盲目崇拜英雄、不再讓強者的霸權恣意橫行。

文╱優莉亞.托慕夏 譯╱不言

自從啟蒙時代,帶有批判色彩的理性主義在西方盛行之後,成年人若表現得太過自我中心,就很容易被訕笑,甚至譏嘲。為此,我們不再相信復活節的兔子或牙仙、不再盲目崇拜英雄、不再讓強者的霸權恣意橫行。我們學會切換視角,找出理性的抉擇標準——這是多麼幸運的事。但或許人們早已矯枉過正,因此才迫切需要陽光小孩的特質,也就是天真、興奮和直覺,以克服現階段的挑戰。

不必擔心,我不會主張過去的時代比較美好:石頭比較沉重、牛奶比較白皙、石器時代的人類比較快樂。不!重要的是,在一個嶄新的層面上,將陽光小孩再度融入個性當中。陽光小孩氣息結合了成人成熟、雕琢過的心靈,這種「跨越理性」(transrational)的意識相當值得追求,「跨越理性意識接受科學結論、邏輯且理性思考,但是同時跨越理性觀點設定的界線,除了理性,也接受直覺、想像、身體感受和其他知識管道。」

實際上,人們必須等到內在陽光小孩重獲關注、過去受到的委屈和傷害痊癒,才能免於無意識地做出孩子氣行為。當我們集中發展早期的力量,並讓這個力量餵養及強化我們,也就是設法讓自己變得更感性一點,那些屬於成年人的目標才更值得追求。也許孩子和青少年就是因為覺得成年人是樂趣殺手(無聊得像白土司、嚴肅得像新聞主播,只有喝醉時才稍微放鬆一點),所以才不想長大。

陽光小孩論點並非要你重回發展早期階段或退化,而是整合那些時期所展現的特質。發展本身具有方向性,它會將過去種種統整、昇華,以成就愈來愈複雜的結構;且是敏感的,在過程中可能分裂、遺忘、立下禁忌、產生情結,甚至產生神經官能症,讓人陷入憂慮,被各種感覺淹沒。若碰上創傷及傷害,自然得處理,但陽光開朗的一面同樣值得注意。聽起來有點矛盾,若想找回你的內在陽光小孩,就必須先處理存在於你內心的黑暗面。「『陰影』這個概念指出心理的『黑暗面』——是我們內在的觀點,它被分割、駁回、否定,從我們面前隱藏,或是以其他形式被排擠。」

有的時候,我們也會把陽光小孩隱藏至陰影之下。人們太常把自己積極、勇敢的一面推到一旁,然後持續以血拚、享樂、麻醉自我等方式自我取悅,而非從自我本身找尋快樂。尤其當你成年,依然想要繼續發展的時候,就需要更穩定的基礎、健康的根柢,並在我們伸出雙臂,想擴大心靈,但同時保有謙遜時,給予支持。

我們有機會有意識地接近內在陽光小孩,刻意找出他,而不只是偶一為之,這也是邁入成人階段後的再一步發展。也許如此一來,你便會進入更高的發展階段,「每高一級的發展階段意味著更多的愛,心會變得廣大且愈來愈大,不斷擴張再擴張。」

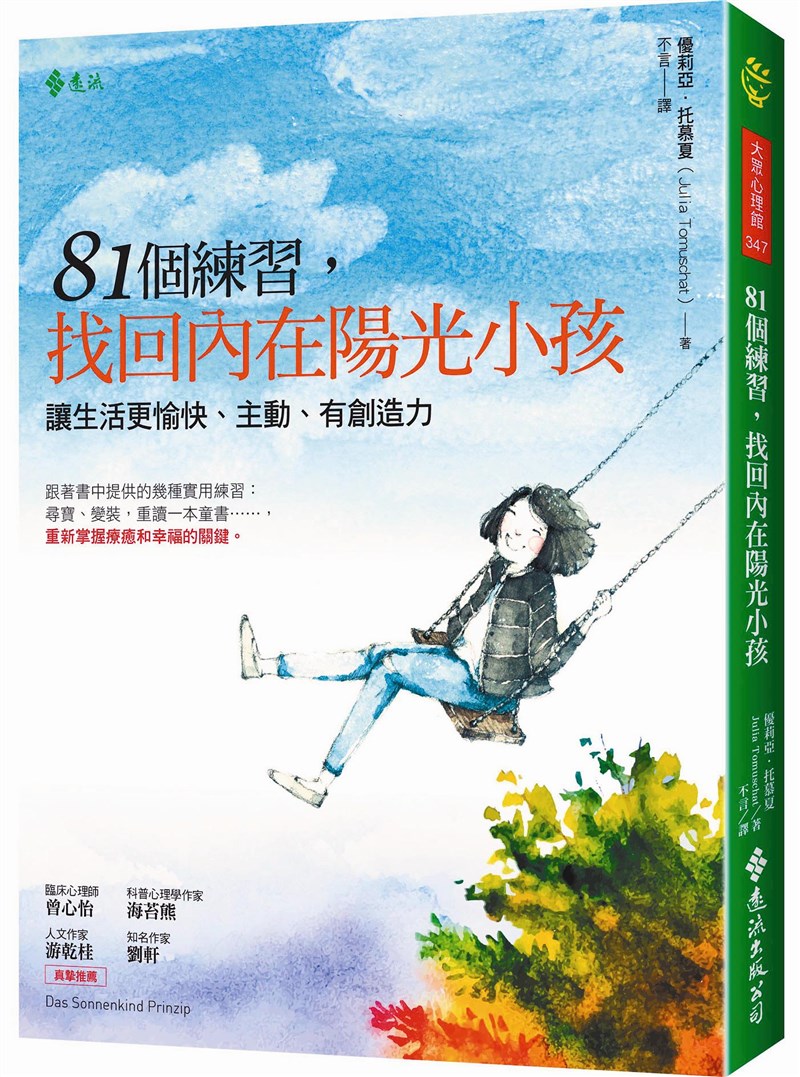

(摘自《81個練習,找回內在陽光小孩》,遠流出版)

作者簡介

優莉亞.托慕夏

(Julia Tomuschat)

心理學碩士、神經語言程序訓練師、心理治療主管和治療師。目前在企業健康管理、團隊發展、自我管理及個性發展等領域擔任訓練師。曾任心理社會學習講師,並在杜伊斯堡-埃森大學(Universität Duisburg-Essen)出任「職場健康」研究計畫的專任講師和研究人員。2008年,她在德國拜昂邦的勞夫/佩格尼茲河畔(Lauf an der Pegnitz)成立「促進健康診所」。