榎本英剛

一九六四年出生,兵庫縣人。一橋大學法學部畢業後,進入瑞可利株式會社(RECRUIT)工作。

榎本英剛

一九六四年出生,兵庫縣人。一橋大學法學部畢業後,進入瑞可利株式會社(RECRUIT)工作。

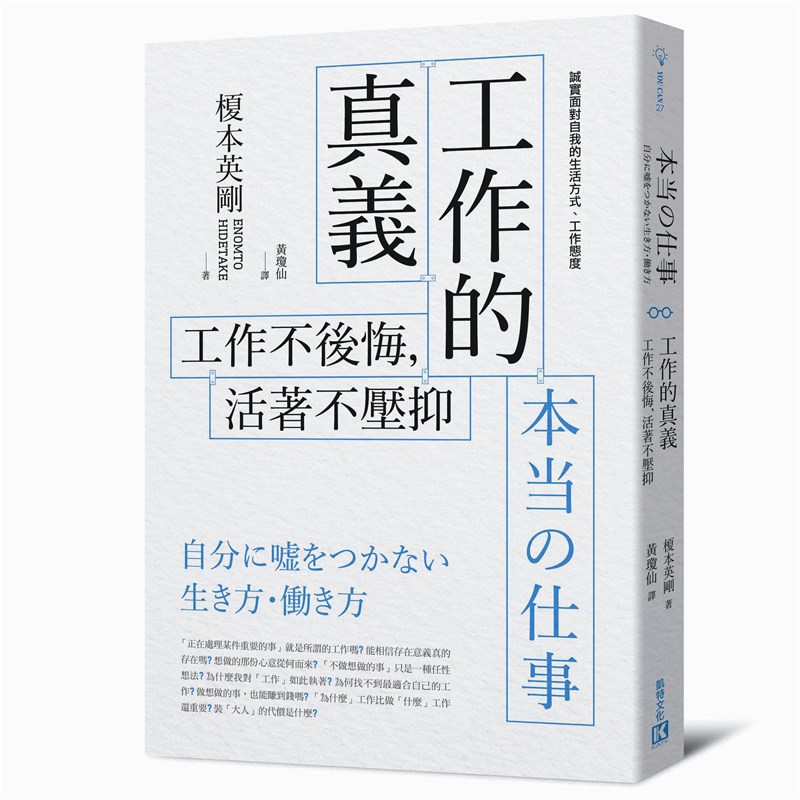

文╱榎本英剛 譯╱黃瓊仙

我們的人生無法與工作脫離關係。因此,當我們開始主動追求「精神層次」,對於工作也會比以前更重視「精神層面」的東西。

在之前的物質時代,大家都認為工作是「謀生手段」。人要生活,就需要有錢,從事的活動是否稱得上是工作,會決定一個人有無收入。換言之,「工作等於財富」的觀念支配著所有人, 這是第一副眼鏡。

或許會有人說:「不對,工作與財富無關。」可是,我認為多數人的觀念中,依舊認為工作與財富關係密切。從現在大家還是認為無收入的活動不能稱為是工作的想法,就是最佳的證據。無收入的活動中,最具代表性的職業是家庭主婦這一行。

常有自稱是「家庭主婦」的人參加我所成立的「創造天職研習班」,每次問這些人「你的職業是什麼?」通常都會聽到「不好意思,我現在沒有工作」的回答。再試著問:「家事和育兒工作不就是很棒的工作?」幾乎每個人都會一臉訝異地發出「咦?」的聲音。因為「家庭主婦等於無收入等於沒有工作」的觀念已經深植她們的腦海中。

學生族群也跟家庭主婦一樣,常說:「不好意思,我還沒有工作。」如果對他們或她們: 「為了將來對這個世界有所貢獻,現在用功念書不就是你們的工作嗎?」一樣是一臉訝異地發出「咦?」的聲音。會有這樣的反應,表示「沒有賺錢就不能稱為是工作」的世俗觀念已經深植學生族群的心中。

很遺憾地,在現代像這樣的活動,也就是上述的家庭主婦、學生族群,都無法在公眾場合正式宣告他們所從事的活動,也算是一種「工作」。

「工作等於財富」這副眼鏡又衍生出「錢賺得多才稱得上了不起」的另一副眼鏡。換句話說就是「沒賺錢的人,就不具存在意義。」剛剛我提到,每次問參加我的研習班的家庭主婦或學生族群:「你的工作是什麼?」時,他們總是回答:「不好意思。」這樣的情況不就在告訴我們,低收入或無收入的人,通常「自尊心」也很低。

也因此讓我知道,被「工作等於財富」的觀念束縛的人遠比想像還多。不過,從某個層面來看, 會有這樣的現象也是無可奈何。

我們幾乎是從自己的雙親或在不知不覺中從雙親身上繼承了現在的工作觀。那麼,我們雙親或祖父母所生活的時代又是一個什麼樣的時代呢?

我們的雙親或祖父母所處的時代是個物質嚴重缺乏,每天都要煩惱「明天的米要從哪裡來?」的時代。在那樣的時代及環境下長大,當然會認為「錢最重要」。

然後,我們就在戴著這副眼鏡的雙親或祖父母養育中長大,在不知不覺中也戴上同副眼鏡,覺得理所當然。可是,時代已經變了。雖然處於所謂「失落的二十年」的長期不景氣中,還是一樣只要去百貨公司或超市,就能買到所需的各種物品;每逢連假,還是有大批的人擠爆機場,準備出國旅遊。儘管無法保證這樣的榮景能持續到何時,如果現在還被戰後的價值觀所束縛,不是很不合情理嗎?

我想說的並不是物質時代的眼鏡是錯誤的眼鏡,而是希望大家知道,那副眼鏡已經不符時代潮流了。如果我們一直戴著不合宜的眼鏡,會傷害眼睛,同樣地,如果繼續抱持不符合時代的工作觀,恐怕將來會精神崩潰。為了不讓精神崩潰,趕緊換上符合現今時代潮流的「心」眼鏡吧!

(摘自《工作的真義》,凱特文化出版)

作者簡介

榎本英剛

一九六四年出生,兵庫縣人。一橋大學法學部畢業後,進入瑞可利株式會社(RECRUIT)工作。一九九四年離職,至美國舊金山的California Institute of Integral Studies(CIIS)留學,取得組織開發、改革學的碩士學位。留學期間在The Coaches Training Institute(CTI)學習教練技術,並取得專業共創式生活教練(CPCC)的資格認證。二○○○年,成立CTI JAPAN(現在的WAKE UP株式會社),開始在日本提供教練訓練課程。後來,居留英國期間,邂逅了「轉型城鎮」(Transition Town)與「Change The Dream」兩個世界級的市民運動,他認為這類市民運動應該於全日本普及,於是創設了NPO法人轉型日本(Transition Japan)與NPO法人Seven Generations。二○一二年成立好生活研究所。著作有《讓下屬成長的教練技術》。