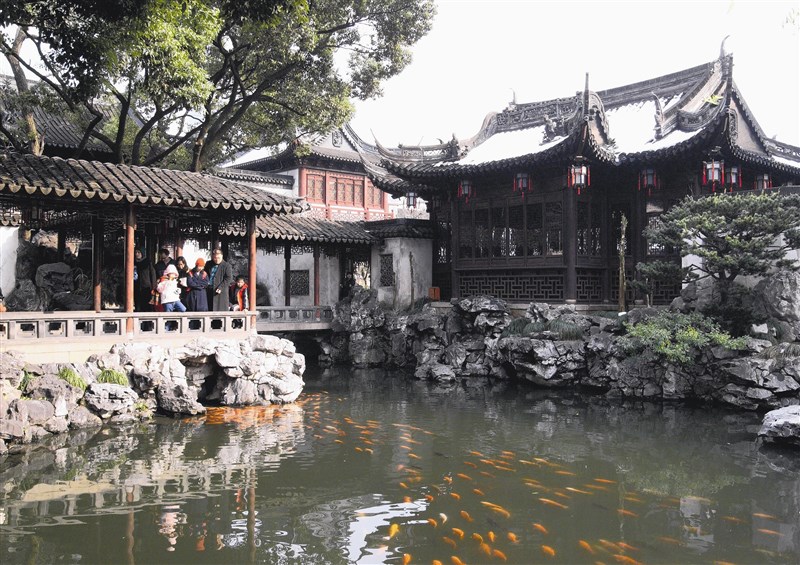

建於明朝時期的上海豫園,保留古典園林的景致。攝影/林存青

建於明朝時期的上海豫園,保留古典園林的景致。攝影/林存青

刺繡在中國至少有二千年以上的歷史,是中國傳統女性必學的手藝之一。圖╱李婕瑀提供

刺繡在中國至少有二千年以上的歷史,是中國傳統女性必學的手藝之一。圖╱李婕瑀提供

文/江心靜

讀書與旅行是一個互相啟發的過程,不論是親臨書中場景,虛實相對,看到文字以外的亮點,或旅途歸來潛心讀書,對照淘選過的記憶,總是別有會心,都是人生樂事。

二○○七年初夏,從基隆港出發,與好友存青進行協力車和輪船的環中國海漫遊,一路從日本、韓國,在天津登陸,協力車在北方大地上,緩慢移動。年末到了上海,遇上五十年來最大風雪,暫時停下腳步,與之前景色單調的城鎮相比,十里洋場令人眼花撩亂。在上海博物館,偶然瞥見「顧繡」,以布為紙,以針為筆,栩栩如生的繡畫,花鳥、人物、山水、書法,不同於傳統女紅的吉祥喜氣,意境高遠,據說是顧氏女眷深閨相傳的工藝。

驚鴻一瞥的印象隨時間模糊,直到上周,臨睡前,隨手拿起新買的小說,王安憶的《天香》,一看欲罷不能,竟然看到天亮。小說家一支妙筆,讓藏在巧奪天工繡品後的身影清晰起來,繡花的人個性鮮明,在桃花盛開的園林,突破傳統對女性的束縛,敢愛敢恨,例如這段:

「在梅紅上繡粉色的西施牡丹,一長串小荷包似的花朵,銀色細長的蕊。其實是一味藥,藥名叫作當歸。小綢和閔面對面地繡,每每到更深人靜。下人們也不敢勸她們歇息,只在一旁伺候茶水,打點炭盆。掌起十數盞琉璃燈,將個繡閣照得通明。園子裡的聲息都偃止了,野鴨群夾著鴛鴦回巢睡了,只這繡閣醒著,那窗戶格子,就像是淚眼,盈而不瀉。一長串西施牡丹停在壽衣的前襟,從腳面升到頸項,就在闔棺的一霎,一併吐蕊開花,芬芳瀰漫。」

閔是蘇州織工的女兒,性情柔順,一手好繡活,嫁入上海大戶人家為妾,是開啟顧繡的關鍵人物;小綢祖上曾在南宋做官,出身世家,性格剛烈,發現新婚丈夫娶妾後翻臉不認人。這一妻一妾,靠著大度善解的妯娌居中折衝,三人在繡閣安享靜謐充實的閨閣時光。小綢知書達理,把詩書化進繡中,讓針線女紅脫穎而出,聞名上海,可惜,居間傳話的人早逝,妻妾默默無語,合繡了一件豔到慘處的壽衣絕品。

第二代媳婦希昭深受祖父疼愛,從小依男子教養,有文人氣度,嫁入上海名園,自有一番見識,對名滿天下的顧繡,只看不學,反而向香光居士(董其昌的別號)學畫。幾經波折,獨自鑽研創造了繡畫,青出於藍勝於藍,以繡作詩書,讓顧繡到達巔峰,後因家中男子一事無成,偌大家族竟然靠女子的錦心繡手維持。

第三代女兒蕙蘭年輕守寡,下有幼子,上有婆婆,家計淒涼,靠著一手功夫持家,她更開班授徒,讓可憐女子有一技之長餬口,把發跡於明末的顧繡傳入民間,影響了清代的四大名繡「蘇、粵、湘、蜀」。

如果說曹雪芹的《紅樓夢》寫盡清朝盛世貴族女性的悲喜情貌,那麼,《天香》以明末到清初的顧繡演變,演繹「姐」的傳奇,翻譯成現代流行語,可說是女性主義先驅了。

意猶未竟,上網看王安憶分享《天香》創作歷程,發現小說家受到地方誌有限的資料啟發,用功爬梳城市肌理,憑著想像力和人情常態編故事,一字一句,竟然創造了恍如親身經歷的上海浮世繪,繁華精緻,令人掩卷驚歎。

身為紅迷,難得遇到後繼有人的傑作,振奮之情,久久難以消退。

讀萬卷書和行萬里路,在全球化時代,難度愈來愈低;難的是永無止盡的好奇心,才能在排山倒海的資訊,挖礦般找到原礦,切磋琢磨,成為自己生命的寶石。