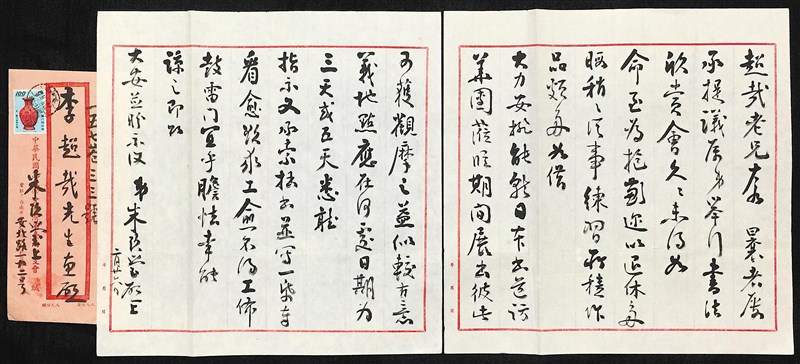

朱玖瑩信札。圖/黃議震

朱玖瑩信札。圖/黃議震

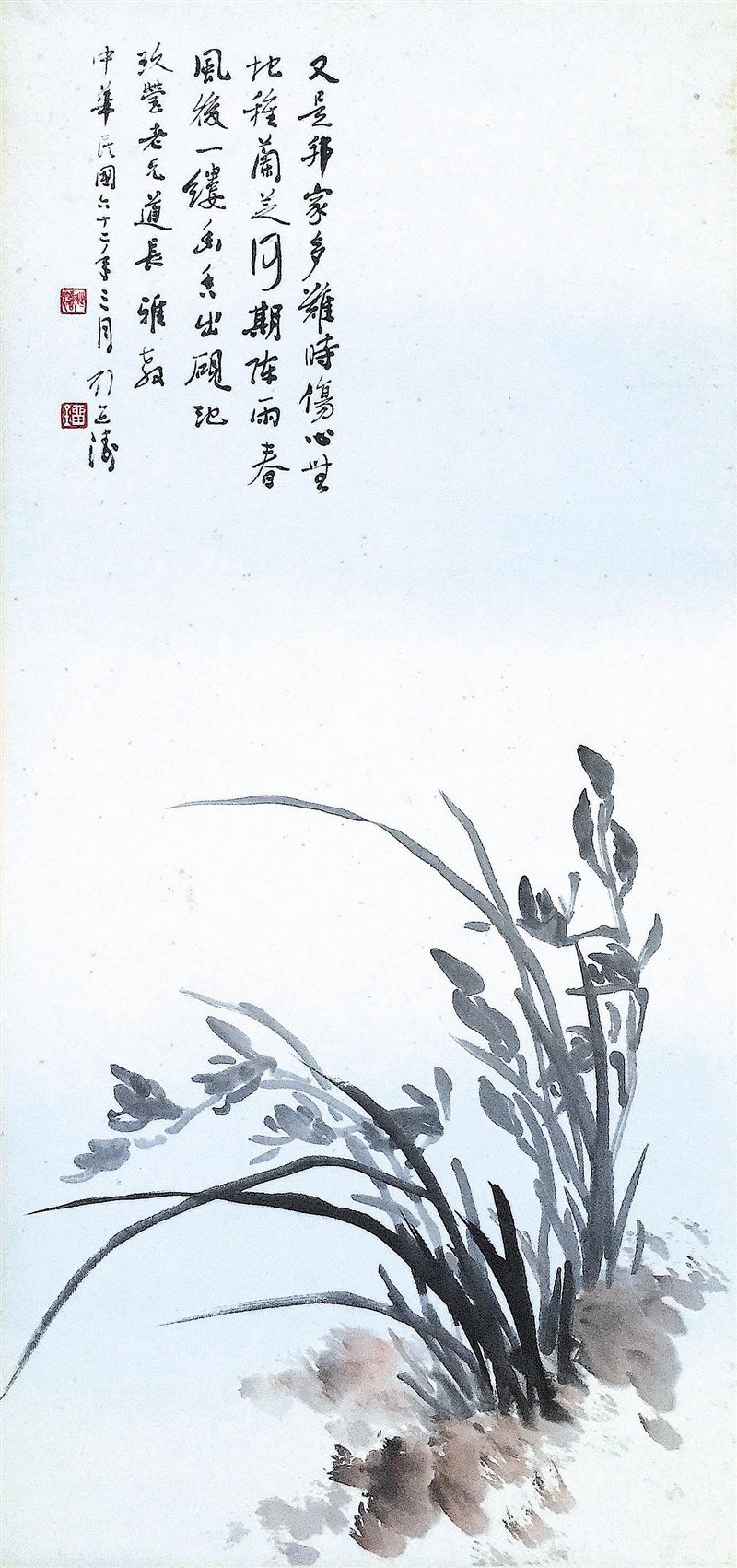

劉延濤贈朱玖瑩畫作。圖/黃議震

劉延濤贈朱玖瑩畫作。圖/黃議震

文/黃議震

自一九四九年國府遷台後,台灣學界撰寫、出版近代佛門高僧、居士傳記不算太多,若與六○、七○年代民國人物傳略研究、出版高峰相較,則更顯單薄。

尤其在國內宗教系所創辦之前,史學界對於近代佛門人物的書寫更是態度曖昧,敬而遠之,所幸佛門緇素四眾之中,若干大德投身於此,不致青史盡成灰。

其中,于凌波居士以此為職志,禮參十數國,探求弘化事蹟,所著《民國高僧傳初編》、《續編》、《三編》、《四編》,《中國近代佛門人物誌》一至四集等,近年,在兩岸近代佛教史研究中,是為重要參考書目,並獲廣泛引用,可謂功深澤遠。

于居士所著《民國高僧傳初編》中,有成一法師序言,其中談及莊嚴寶島佛教,助揚正法之大德有言:「來台之初,護法最有力之居士,台北有李子寬、居覺生、孫張清揚、張少齊、趙恒惕、朱鏡宙、周宣德、蔡念生、屈文六……台中有李炳南、于凌波、朱斐、董正之、周邦道等;台南有朱久瑩……」(註❶)

並言:「唯念佛法傳世,向憑內弘外護;內弘賴知識僧侶,外護仗正信居士」(同註❶),其中,台南朱久瑩、芳名榮列外護善知識。

朱久瑩,清光緒二十四年(一八九八年)生於湖南長沙,在家排行第九,以九之諧音取其吉者「久」名之,取名久瑩,字玖瑩(註❷),以字行。

朱玖瑩自幼臨池不輟,且性耽詩文,民初著名文學家盧前盛讚朱玖瑩詩作:「能將宋意融唐格,別出孤標異眾芳。不熟世情寧中肯,果真天骨更開張。知君事業堂堂在,片語隻言味亦長。」(註❸)稱許朱玖瑩詩文在唐格中能涵宋意,格局開張又能跳脫當時詩壇之習氣,而異眾芳。

民國十年,孫中山任命譚延闓為湘軍總司令,駐節衡陽,朱玖瑩以書法受知於譚延闓,出任湘軍總司令部政務委員,一時譚延闓之「文移書札悉出先生之手,民國十三年一月,列寧逝世,孫大元帥(即孫中山)致祭之電文,即先生(即朱玖瑩)奉命執筆。」(註❹)朱玖瑩之文采,於此可見一斑。

譚延闓為前清進士、民國元勳、中華民國首任行政院院長,其在書壇上亦公評為清代錢灃以後顏體一大家,與胡漢民、吳稚暉、于右任並列民國四大書家,於此求書者絡繹不絕,譚延闓亦應接不暇,而朱玖瑩長於顏體,因而「常為代筆,書風與譚近似,每一幅出,究出誰手,人莫能辨,佳話傳於一時。」(同註❹)

譚延闓的代筆之命,足見譚公對朱玖瑩書藝之欣賞與人品之信任,而書作「人莫能辨」真可見朱玖瑩之書藝受譚公甄陶濡染,既深且鉅。

民國三十年五月(同註❹),國府設置衡陽市,朱玖瑩奉命出任首任市長,時逢抗戰軍興,衡陽當軍政要衝之地,日軍軍機轟炸頻仍,軍情、政務紛紜,在此危急之際朱玖瑩「乃督促全市中等學校,限期遷往鄉間」(同註❹),救拔在戰爭中無數無辜學子。

在一九九一年,大陸出版《衡陽市志》中,對朱玖瑩當年建設、義舉,多所稱道,這在當年兩岸氣氛仍然嚴峻之際,去思長留,實屬罕見。(待續)

註解:

❶出自于凌波著《民國高僧傳初編》之成一法師〈民國高僧傳初編序〉,昭明出版社,二○○○年八月第一版第一刷,第十二、十三頁。

❷出自徐友春主編《民國人物大辭典》,河北人民出版社,一九九一年五月第一版第一刷,第一九二頁。

❸出自黃宗義著《朱玖瑩.且拼餘力作書癡》,台南市政府民國一○三年五月出版,第八頁。

❹出自《國史館現藏民國人物傳記史料彙編》第十九輯之〈朱玖瑩先生行誼〉,國史館民國八十八年八月,第一○六、一○八頁。