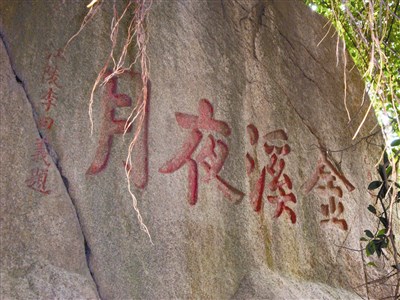

金溪夜月。圖/洪少霖

金溪夜月。圖/洪少霖

被遺忘的石刻,幾乎沒人再爬上去過。圖/洪少霖

被遺忘的石刻,幾乎沒人再爬上去過。圖/洪少霖

文/洪少霖

福建省霞美鎮與豐州鎮隔江相望,古時其江岸即是海上絲綢之路最重要的起點之一──「梁安古港」,其江,名為晉江,霞美、豐州流域,稱其「金溪」。每當陽光明媚,其江面便是金光閃爍、金光蕩漾。金溪流域之下為黃龍江流域,由於地質原因,那兒時常黃浪滾滾,兩岸百姓間流傳有與之相關的「金雞鬥黃龍」之傳說。

北宋年間(西元一一一九~一一二五年),南安人崇寧進士江常在金雞山與九日山之中架設浮橋,這是大泉州地區最早的一座江上浮橋。橋的一邊豐州九日山海拔一一二點四公尺,另一邊霞美金雞山海拔五十九點九公尺。舊金雞橋撤閘後,站在金雞橋上可見四周一下子變得空曠許多,藍天高遠、溪水美妙,金雞山翠綠一片,大自然直白平述,顯得柔和浪漫,與周邊民間故事及眾多古蹟相映襯,對於年齡較大的當地人而言,充滿著濃烈的歲月感。

現實中,金雞山並不只有自然風光,歷史竟可追溯到新石器時代。其東北坡,有面積約八千平方公尺的地帶,在一九七七年時,文物普查人員從中挖掘出石器、陶拍及夾砂陶、泥陶和印紋硬陶片等,從而證明早在四、五千年前就有人類在那兒活動。並且,在樹木遮掩之下,還有著兩方古意盎然的摩崖石刻。

金雞山下,有著一座觀音寺,附近散落著古樸的石將軍。兩方摩崖石刻分別刻於觀音寺後的山頂,刻在兩方相鄰的大石之上,分別面向金溪的兩邊,一邊對著泉州,一邊對著永春。在它們中間有著一棵依石而生的老榕樹,老榕樹的長鬚根根著地,濃密且飄逸。兩方石刻分別為:楷書陰刻直寫「鶴立」兩字,兩旁分別刻有「乾隆癸丑(一七九三年)仲秋」、「三山陳學聖題」;楷書陰刻橫書「金溪夜月」四字,兩邊分刻「乙酉季春」、「江陵李日義題」。當地人口述,李日義曾被世人誤會成「李白」,部分志書將之記錄為「李白義」。

早在二十年前,金雞山的山路就被各種樹木與山頂滾落的石頭重重掩蓋,難再辨清。據山下七十多歲的吳姓老伯說,四十年以前,金雞山上樹林不茂盛時期,山下在金雞橋上便可見那兩方摩崖石刻。

然而,現今在山下已完全看不見它們了,當地的百姓幾乎已經全部將它們遺忘……