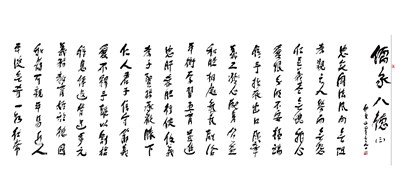

儒家八德(三)

文/星雲大師

忠實聞法風雨無阻

孝親之人勞而無怨

仁至義盡無愧我心

愛恨分明不要極端

信手捻來出口成章

義工發心獻身公益

和睦相處氣氛融洽

平衡學習五育並進

忠肝赤膽行俠仗義

孝子賢孫承歡膝下

仁人君子信守節義

愛不釋手難以割捨

信息傳送管道多元

義務教育始於德國

和藹可親平易近人

平淡無奇一如往常

認識自己

文/星雲大師

人,有兩個眼睛,可以看世間、看萬物、看他人,就是看不到自己。

人,有一個分別的心識,他可以認識別人、認識事物、認識世界,就是不能認識自己。

人,看得到別人的過失,沒有看到自己的缺點;看得到別人的貪欲,看不到自己的吝嗇;看得到別人的邪見,看不到自己的愚痴。

人,可以認識世界、認識歷史、認識社會、認識親戚朋友,就是不能認識自己。

人,如果攬鏡自照,在鏡子裡可以看到自己的五官臉孔,看得到自己的俊美醜陋,但卻看不到自己的內心。如果有一面鏡子,能夠照見自己的內心,可能心裡的貪瞋嫉妒、自私愁怨,會是難看到了極點!

人,有慈悲的人,有作惡的人,你自認自己是哪一種人呢?人,有喜捨的人,有貪取的人,你覺得自己是哪一種人呢?人,有的能包容別人,有的只能被人包容,你認為自己是哪一種人呢?人,有捨己為人的人,也有損人利己的人,你自己又是屬於哪一種人呢?

人,要有禮義廉恥;人,要有信義和平;人,要有忠孝仁愛;人,要有慈悲喜捨,你都考察過自己了嗎?你都認識自己是否擁有這許多做人的條件了嗎?

一個人要培養承擔重任的力量,首先要從自我認識、自我訓練做起,尤其不必諱言或逃避自己的短處缺點,能夠勇於面對自己的缺點,才能進步得快,才能自我成長。

在佛門裡,經常被大家提起的一句話就是「認識自己的本來面目」,吾人真能確實認識自己的本來面目嗎?

多少人每天忙於計較別人的得失成敗,指責別人的無德無學,卻忘了關心一下自己的起心動念。人,對於自己的理想、自己的責任、自己的使命,如果不能認識而庸碌一生,一事無成,豈不可惜!

世間最大的悲哀就是不能認識自己,一個不能認識自己的人,往往昧於事實、昧於良知,因而障礙了自己的法身慧命。學佛,就是要開發自己的真心,摘下自己的面具,誠懇的剖析自己、認識自己。

認識自己,是生命的一大課題,豈可輕而忽之!

──摘自《迷悟之間》第四冊 p.22

【生活佛教】

●佛教很講究人際的相處之道。有很多人所以感到苦惱,都是由於人際間的不協調所致。想協調人際間的關係,行四攝法是最好的法門。所謂四攝法,即布施、愛語、利行、同事。不論我們布施的是金錢、財物,或力量、言語,都能使別人感到歡喜,而利於彼此的往來。說讚美他人的話,做有益他人的事,表示與對方是平等地位而和平相處,都是處世接物的妙方。

●對於宇宙世間,要能知足、感恩,要有「我能給別人什麼」的胸懷,不能自私貪求,只想「別人能給我什麼」。因為施者的境界,比受者更寬大;施者所獲得的快樂,比受者更豐富。唯有分享快樂給人,唯有懂得報恩的人生,才是有意義、有價值的人生。

●做人做事要能有不變的原則及隨緣的方式。所謂不變,就是在面對與道德、信仰、慈悲有關的事時,原則不可變更;事務性的事則可隨緣,不但隨緣還要隨喜,更要隨遇而安、隨心自在。

●成功失敗,不在於風水,不在於命運,不在於神鬼,甚至不在於別人破壞;成功的條件,在於自身的健全。佛教言:「如是因,必得如是果。」沒有經過春耕夏耘,如何能有秋收冬藏呢?因此,一個人之所以成功,必有成功的原因,之所以失敗,也必然有失敗的理由,「成敗之間」,操之在我,能不慎乎!

●做人要樹立自己的形象,形象的樹立,就是從平時待人處事給人的觀感累積而來。平時種什麼因,日後必然收成什麼果,所以欲得好的形象,就應該慎於行事。

●人與人之間應該以和為貴,尤其國家和國家之間,和平更是可貴。從歷史的教訓中,可以看出多少殘酷的戰爭所造成的悲劇。如果大家都能提倡和平,就能化悲為喜,造福社會大眾。

●人生相逢即是有緣,人與人在一起,能夠投緣固然很好,不能彼此相應契合,也要懂得應機以對。

懂得「對機」即「能和」,有四點說明:

1.遇剛直之人耐他銳氣。

2.遇浮華之人耐他妄氣。

3.遇敦厚之人耐他憨氣。

4.遇傲慢之人耐他浮氣。

──節錄自星雲大師著《人間佛教語錄》中冊,〈處世觀〉