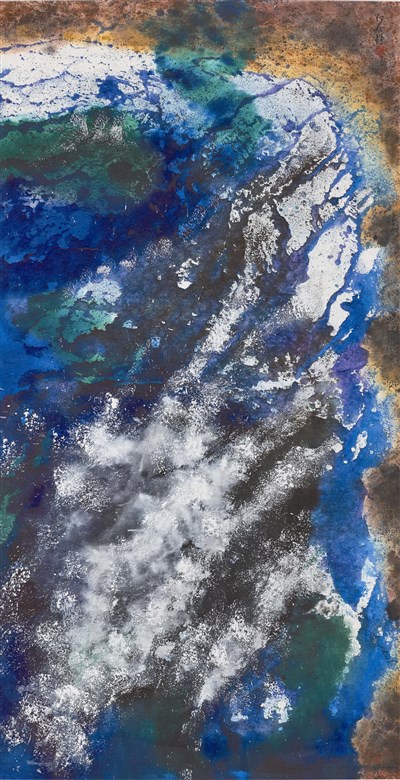

藝術家江心靜的當代水墨創作〈萬象一瞬〉,呈現如交響樂般壯闊的海洋史詩。攝影/林存青

藝術家江心靜的當代水墨創作〈萬象一瞬〉,呈現如交響樂般壯闊的海洋史詩。攝影/林存青

台中國家歌劇院推出許多國際級的精采演出。

攝影/林存青

台中國家歌劇院推出許多國際級的精采演出。

攝影/林存青

文/江心靜

受古典音樂台台長葉欣邀請,到台中國家歌劇院聆聽國台交的音樂會。年關將近,無暇事先做功課,只知道曲目是《海神家族與巨人》,提早到場聽會前導聆,電台主持人呂岱衛手舞足蹈,激動如一團火,用生命解說樂章,「巨人」是指馬勒的第一號交響曲,當年只有二十四歲的天才作曲家,透過音符將出現在心底的各種聲音真實呈現,漫步大自然的純真、參加嘉年華會的歡樂、嘲諷死亡的荒謬苦澀,不願屈服、與命運搏鬥的巨人,從地獄一路攀升至天堂,四個樂章的交響曲澎湃豐富,有如長篇小說,充滿戲劇張力。

其實,音樂欣賞,不需要專業知識,現場聆聽交響樂團演奏〈巨人〉交響曲,很容易感受馬勒極端的悲傷與輕鬆愉快並置的輝煌音樂。

〈海神家族〉交響曲就不同了,除了西方常見的管弦音樂外,出現了號角與鑼鼓演奏的傳統宗教音樂、日本國歌、四郎探母京劇等音樂,明顯感受這是東方史詩,以西方現代作曲技法表現東方的情感和人生衝突,意料之外的突兀感揮之不去,熟悉的音樂出現無法理解的空白。

原來當晚是國台交「交響台灣」委託創作計畫的世界首演,作曲家賴德和以陳玉慧的自傳小說《海神家族》為靈感,創作同名交響曲,進行音樂與文學的對話。沒想到馬勒的第一號交響曲讓我聯想到小說,而〈海神家族〉交響曲,就是從小說創作來的。

小說從一九三○年開始,三和綾子從琉球嫁到台灣,林正男為了開飛機出征南洋,林秩男因二二八事件流亡巴西,二馬為了心上人逃難到台灣,主角林玉慧大學畢業留學巴黎,滯留歐洲二十多年不曾回家,一家三代,渴望愛而不可得,也沒有愛人的能力,飽經憂患,都是無家可歸之人。

賴德和出生於一九四三年,第二次世界大戰尾聲日本投降前夕,親身經歷了小說家族史和台灣史交織的七十年,為了呈現小說的「流亡主題」、「認同主題」以及「戰爭主題」,他選擇有交響詩及協奏曲性格的交響曲。

巧合的是,評論家丈夫明夏說,小說家妻子陳玉慧的文字純粹、沒有虛飾,她可以把悲傷甚至醜陋的事情寫成詩。如果她的散文和短篇是她的夜光曲,那麼《海神家族》確實是一部大型交響樂,磅礴寬廣,但也深入靈魂。

實際上,在寫《海神家族》時,陳玉慧常會想起吉普賽悲歌,平常她只有歡喜時才聽音樂,悲傷時不會聽音樂;音樂有時會喚起她的靈感,她非常嚮往音樂作為藝術形式的純粹。

賴德和感嘆敘述百年家族故事的《海神家族》,時代悲劇下的苦難與折磨,比之年輕的馬勒筆下的巨人所承受的,或許更要深重淒切。

這一百年,台灣在日本、中國和美國強權之間流轉,身分認同混亂糾葛,戰爭與威權統治造成的集體傷痕複雜難解,或許,文學與音樂能夠稍稍撫慰顛沛流離的靈魂。

馬勒曾說:「我是一個徹頭徹尾的無家可歸者。在奧地利人中,我是一個波希米亞人;在德國人中,我又是一個奧地利人;在這個世界上,我是一個猶太人。無論走到哪裡,都是一個闖入者,不被任何地方接受。」

海神家族與巨人,都是無家可歸者的返家之旅,一條和解之路,找到自己,找到愛。