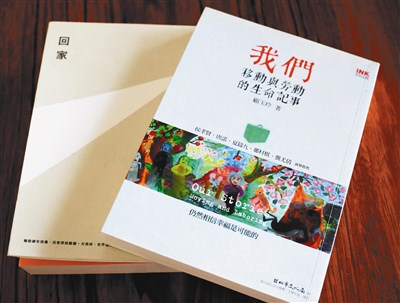

顧玉玲寫《我們──移動與勞動的生命記事》,記錄菲律賓移工在台灣工作的故事,《回家》寫越南移工返鄉後的生活。攝影/林存青

顧玉玲寫《我們──移動與勞動的生命記事》,記錄菲律賓移工在台灣工作的故事,《回家》寫越南移工返鄉後的生活。攝影/林存青

外籍看護工是台灣目前唯一大量的長期照顧服務之提供者來源。攝影/林存青

外籍看護工是台灣目前唯一大量的長期照顧服務之提供者來源。攝影/林存青

文/江心靜 攝影/林存青

去年到嘉義的洪雅書店分享新書《永不停歇的旅人》,認識了寫詩抗癌的顧德莎,也買了她妹妹顧玉玲寫的《我們──移動與勞動的生命記事》,記錄菲律賓移工在台灣工作的故事。看了以後,彷彿戴上一副眼鏡,對焦,看見遙遠陌生的「他們」,成了有血有肉的「我們」,提筆介紹前,發現顧玉玲還有一本《回家》,寫越南移工返鄉後的生活,不願有遺珠之憾,決定寫作計畫往後延。有趣的是,看完兩本書要動筆的清晨,看到全球華文文學星雲獎公布,顧玉玲的新書《長途漫漫──台北捷運潛水夫症工人追蹤紀實》奪得報導文學首獎,與有榮焉。

張娟芬說:「《我們》不是一本書,而是多年前做出的一個人生的選擇,在千萬個日夜以後揉成一顆珍珠。」

這段話貼切地描述了顧玉玲的書寫,作者學運出身,投入十八年在勞工和移工運動第一線,這本書為遠離家鄉到台灣奮鬥,卻遭到忽視和歧視的「兄弟姊妹」發聲,在她筆下,「外勞」、「外配」變成一個活生生的「人」,每個人有鮮明的性格,懷著到異鄉奮鬥的勇氣和對美好生活的盼望來台。

難以置信對外勞極盡剝削與汙名化的地方是「台灣」,不能自由轉換雇主,仲介及雇主苛扣工資及扣留護照,全年無休,各式各樣的虐待,警察把落跑外勞當罪犯逮捕遣送,受到職業傷害,雇主不願賠償,結構性的壓迫與不平等……然而,不要以為這是一本移工恐怖實錄,在作者素樸書寫中,暗夜相濡以沫,萍水相逢的溫暖,移工為了衝破困境,長出來的翅膀,真實而動人。

作者更以自己及父母的哀樂人生當座標,思索「人」在逐漸向資本傾斜的台灣社會,如何回應,全書看不到高高在上的悲憫或是知識分子的傲慢,用節制的文字,在悲傷中尋找文學的力量。

如果第一本是自然形成的珍珠,那麼,第二本《回家》就是千錘百鍊的鑽石了。

「離散總有挫傷,回家原就艱難。天亮時,世界還會是一樣嗎?」這段封面的文字,讀完書再看,明白作者為了呈現距離台灣不遠的越南,下了多少功夫,才能超越外來者的局限,記錄移工回家後面臨的夫妻衝突,子女成長「不在場」的遺憾,獨自在外工作需要療癒的創傷。當然,離鄉工作的勇者,總是往前走,依靠在台灣培養的能力和資源,有人成了幫助弱勢的維權人士,有人創業成立貿易公司,有人進入國際基金會工作,翻轉職災受害者的命運,獲得美滿家庭,各個比小說更精采的人生,令人驚歎,在「外勞」的刻板印象下,回家後的生命如此飽滿豐富。

顧玉玲的寫作態度是:「這是一種責任感,我在社會運動裡累積了很多、貼身經驗了很多人的生命,這些都是滋養我的養分,這些滋養應該要成為公共財,從我的經驗裡轉化出來。不寫下來的話,會不甘心。不寫,就沒有了。」

跨出熟悉的舒適圈,理解及關懷相對弱勢的族群,是評判一個公民社會是否平等進步的指標,這個發展趨勢從黑人民權、男女平權一直到最近的婚姻平權,把顧玉玲的書放在這個脈絡來看,她書寫的移工故事,就像一面鏡子,照見的是台灣,台灣的現況,以及我們要往哪裡去?

附錄:

.台灣國際勞工協會官網www.tiwa.org.tw

.台灣國際勞工協會成立於一九九九年,是全國第一個以外籍勞動者為服務對象的本地民間組織,關懷對象遍及外籍勞工與外籍新娘。