圖/印刻出版

圖/印刻出版

文/張鐵志

在我們眼前,是一個個巨大、荒蕪、被遺棄的黑暗廢墟。

他們存在於台灣不同角落,且身分各自不同:××航空站、××文化館、××市場、××體育館、××停車場、××辦公大樓、××觀光遊憩區,乃至範圍遼闊的××工業園區。但現在,他們有一個的共同名字:「蚊子館」。

在我眼前的是一本書:藝術家姚瑞中和他的學生組成的團隊LSD(失落社會檔案室)所出版的新書《海市蜃樓2——台灣公共閒置設施抽樣調查》。書中荒誕而沉默的黑白照片震撼了我們。

一年前他們出版了同書名的第一集,記錄下一座座總共花了納稅人幾百億台幣建造、但現在淪為蚊子館的公共設施。該書的出版引起台灣社會高度關注,行政院長也特別聽取藝術家團隊的報告。

這是藝術介入現實的最佳例子。

然而,問題當然不會就這樣解決,且這些案子都只是「抽樣」。所以姚瑞中與團隊繼續去踏查。在剛出版的第二集中就收錄一百多個案例,包括延宕開發、未完成而閒置、因用途不明或無後續營運預算而低度使用的公共建設或大型工業園區。

最離譜的例子是在雲林縣外海,從九○年代開始以一百億填海造地,建了一個離島工業園區,現在只是一個荒涼的沉默之島。

三種惡質的政治邏輯

「海市蜃樓」其實是對民主政治一個準確而詩意的譬喻:政治人物給予了我們許多空洞美麗的藍圖,而當這些藍圖被打造起來後,人民卻發現那些美夢本質上就是虛幻而空洞的。於是有了那一座座蚊子館。

或者說,這些蚊子館現象正反映了台灣民主體制中三種惡質的政治邏輯。

第一個邏輯是「假民粹主義」。政治人物(不論民意代表或行政部門)把搞大建設(或是大節慶)當作最重要的政績,當作這就是為人民服務,因此拚命爭取地方建設。這之所以是「假民粹主義」是因為「民粹主義」(populism)也可能是進步的,是真正以下層人民利益為主的政治;但這些建設之所以成為蚊子館正是因為他們不是以民眾需求出發,只是製造一個符合地方需要或人民利益的幻影。

當然,所有民主體制都有這個問題。美國有惡名昭彰的「肉桶政治」,國會議員在許多聯邦法案通過時附加許多有利於自己選區的地方建設條款。日本的政治制度也使得各地造了許多沒用的橋,鋪了許多沒用的路,而被學者戲稱為一個「營建國家」(construction nation)。

蚊子館反映的政治邏輯之二是「發展主義」。戰後的台灣一直是一個以發展主義為核心的國家,以發展之名,環境生態被犧牲、勞工正義被剝削。從八○年代開始,一波又一波的社會運動開始挑戰既有的發展主義,刺激民眾價值和國家政策重新去調整;但顯然這些反省還不夠,所以台灣的稅制嚴重地傾向富人,而環境與發展的矛盾不斷拉扯。

在過去幾年,一種新開發主義更重新復活,政府開始在全台各地規畫興建各種工業/科技園區,建立更多巨大的怪獸,甚至演變成新圈地運動,與農民搶地搶水。因此,這兩年「土地正義」成為整個社會最熱烈燃燒的議題,農民和原住民接連到凱達格蘭大道前抗議。

這些開發計畫更結合了第三種政治邏輯:地方金權政治。許多計畫表面上追求經濟發展之名,但其實是地方利益分贓,是藉著都市更新之名行炒作土地或包工程之實。

這個分贓政治的背後是地方派系和地方政商集團長期以來對地方資源的高度壟斷。從威權時期開始,國民黨和地方派系就形成一個侍從主義的統治聯盟:中央把地方的寡占性經濟資源分配給少數地方派系,以交換他們的政治支持。民主化後,雖然開放了不少經濟管制,但還是由少數派系掌握這些經濟利益。傳統和新興派系依然牢牢掌控政治參與管道,並不斷地從中央、從地方政府拿錢進行建設以餵養他們從不滿足的口袋。

這三種邏輯,假民粹主義、發展主義、地方金權政治,讓台灣人民繳稅養了這麼多蚊子館,這些金錢不是消失於空中,就是肥了政客與財團。

當政府部門的資源分配只是滿足少數利益集團,當民意代表不能代理人民監督公共資源的分配,當人民不能夠積極參與表達他們的需求與利益,我們的民主是否終將淪為一座真正的蚊子館,真正的海市蜃樓:看似巨大華麗,但其實貧乏而空洞?

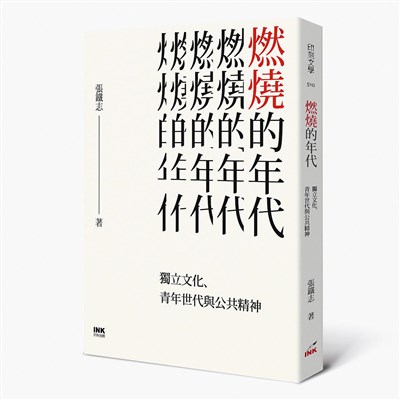

(摘自《燃燒的年代》,印刻出版)

作者簡介

張鐵志

台北人,台大政治所碩士、紐約哥倫比亞大學政治學博士候選人。

做為寫作者,他是這十年來台灣與華人世界中最重要的文化與政治評論人之一,文章主題從國際思潮與政治、台灣民主與公民運動、中國與香港政治和文化,搖滾樂和另類文化,廣見於台港中馬主要媒體與國際媒體中文網。

作者也是知名音樂文化評論人,尤其關注音樂與社會的關係,著有《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》、《時代的噪音:從狄倫到U2的抗議之聲》等書。