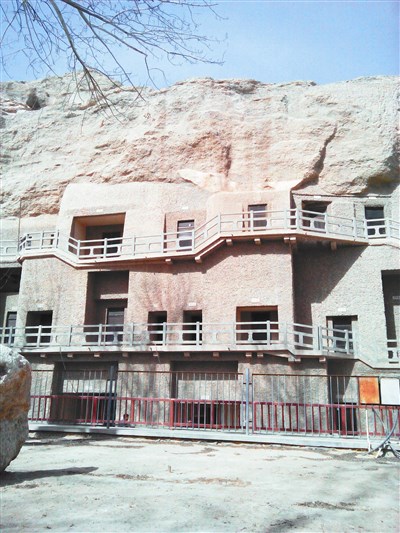

敦煌石窟皆採噴錨支頂,全面加固,還安裝鋁合金窟門與玻璃屏風防護,內有儀器檢測溫濕度。圖/林伯謙

敦煌石窟皆採噴錨支頂,全面加固,還安裝鋁合金窟門與玻璃屏風防護,內有儀器檢測溫濕度。圖/林伯謙

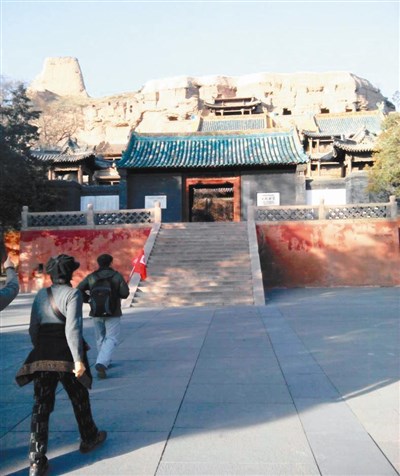

雲岡石窟群入口。

圖/林伯謙

雲岡石窟群入口。

圖/林伯謙

文/林伯謙

北魏文成帝在太武帝大規模滅佛(四四六~四五二)後即位,下詔恢復佛法並重用高僧曇曜。曇曜原在北涼就知名於世,《高僧傳.玄高傳》提到他「以禪業見稱」,因太武帝於太延五年(四三六)滅北涼,《魏書.本紀》云:「收其城內戶口二十餘萬」、「徙涼州民三萬餘家於京師」;《魏書.釋老志》也說:「涼州平,徙其國人於京邑,沙門佛事皆俱東,象教彌增矣。」曇曜因此來到首都平城(今山西省大同市),當時即獲得太武帝長子、文成帝生父拓跋晃的禮遇。

曇曜在復佛之後,踵繼法果「皇帝即如來」理念,建議文成帝在武周塞(即武州山,或稱武周山)開鑿五窟大佛,象徵開國以來的五位帝王,期使佛法永世長存,這便是著名的「曇曜五窟」,雲岡開窟風氣從此正式展開。

「敦煌石窟」是甘肅敦煌一帶的石窟總稱,包括河西地區的莫高窟、榆林窟、水峽口下洞子石窟、玉門昌馬石窟、東千佛洞、西千佛洞、五個廟石窟、一個廟石窟。莫高窟創建年代有二說,二說時間差異不大:

一是敦煌文書P.2691〈沙州城土鏡(境)〉云:「永和八年癸丑(實為九年,西元三五三)創建窟,至今大漢乾祐二年己酉歲(九四九),算得五百玖拾陸年記。」

其次,原立於第三三二窟〈李君莫高窟佛龕碑并序〉云:「莫高窟者,厥初秦建元二年(三六六)有沙門樂僔,戒行清虛,執心恬靜。嘗杖錫林野,行至此山,忽見金光,狀有千佛,遂架空鑿岩,造窟一龕。次有法良禪師從東屆此,又於僔師窟側,更即營建,伽藍之起,濫觴於二僧。」據碑文所書功德主「李君」為李義,字克讓,武周時任左玉鈐衛、效谷府校尉、上柱國。

另外莫高窟第一五六窟,及P.3720文書有〈莫高窟記〉,謂「秦建元之世」、「秦建元年中」,沙門樂僔杖錫西遊至此,這實因循〈李君佛龕碑〉的記載,故不宜當成創建年代第三說。最初樂僔、法良是到此禪修,所以也不應當成佛窟雕塑繪畫之始。

姜亮夫《莫高窟年表》認為敦煌與雲岡造形藝術相近,皆源出北涼,雲岡石窟乃是敦煌工人僧眾所雕造,雲岡受敦煌石窟影響:「雲岡造形藝術,與敦煌風格氣韻,皆顯為嫡系宗親。其面相、手法、印相及佛與菩薩單軀莊嚴,皆與印度相類而不全同。蓋其粉本得之涼州,不為北印、中印冢適,而經變圖傳,則滲入中土固有成分極多……更按魏滅北涼,移其宗室吏民十萬戶于平城,又元魏佛教之興,多得力于涼州高僧。而曇曜又來自涼,則其石窟雕刻藝術,必全部為敦煌工人僧眾為之。故雲岡藝術必得之敦煌無疑矣。」

但宿白〈莫高窟現存早期洞窟的年代問題〉從窟室形制、造像題材、壁面布局,比較敦煌莫高窟最早的北涼三窟(二六八、二七二、二七五),其特徵實際與雲岡第二期石窟相似,並說:「平城、敦煌兩地在石窟方面的相似或接近,我們認為只能是雲岡影響了莫高,即都城影響了地方,而不可能是相反。」宿白認為第一期曇曜五窟有受涼州影響,但已形成創新的「雲岡模式」,因當時北魏是將各地征戰俘獲的人口、財物聚集於首都平城,平城為最富庶發達的都城,故應是雲岡影響了敦煌才對。