觀影你我他 看那海的彼端

觀影你我他 看那海的彼端

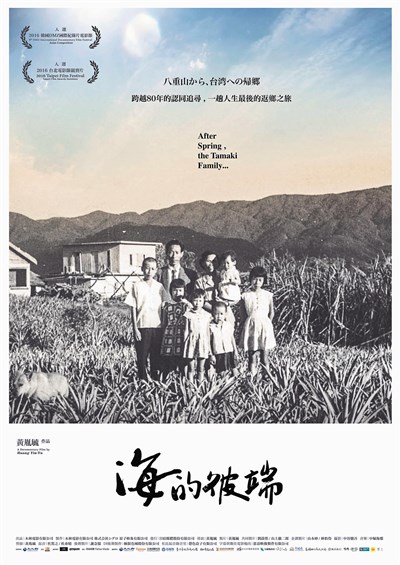

《海的彼端》是以我的譯書《八重山的台灣人》(二○一二年,松田良孝著,台北:行人文化實驗室)拍攝而成的最新影像,剛剛獲得二○一六年台北電影節台北電影獎最佳紀錄片入圍,將於九月底在院線上映。

這本書從四年前中文版問世後,台灣、香港兩地的電視公司陸續製播各類影像,從新書介紹、人物專訪到移民史重現,不一而足。這次《海的彼端》超越了電視節目的格局,以一百三十分鐘的長度,製作出台灣第一部關於八重山台灣人的紀錄電影,傳達被歷史遺忘的邊陲島嶼和移民的流離認同。

在距離台灣不到三百公里的日本沖繩縣石垣島,住著二次大戰前移民而來的殖民地台灣人,他們經歷了一九三○年代的農業開墾徵召、戰爭期間的強制遣返、二二八事件的再次逃離、美軍統治沖繩下的無國籍政治難民三十年……電影以玉木家族為主軸,呈現女主角——王玉花阿嬤返鄉前後的人生晚景,可說是一齣橫跨八十年大東亞苦難歷史的滄桑家庭紀錄片。玉木家族走過時代的怒濤洪流,如今一百多名子孫重新團圓,兒女帶著身體日漸衰弱的老母,隨著她斑駁的回憶,於去年初春重新踏上故鄉中台灣,展開一段追憶之旅。

導演以宏觀和微視緊密交錯的剪輯手法,運用油畫、舊檔案、老照片、家庭錄影帶等多層次的史料,搭配日語、閩南語的旁白和口述,營造出一問一答之間情緒的張力。該片選用的背景音樂大多是流暢抒情的,弦樂和鋼琴烘托出角色的內心世界;此外,為了呈現人物經歷的驚險轉折,亦放入了較少被使用的傳統樂器——笙的音效,有金屬與管樂撞擊的尖銳感,傳達出緊張危急的氛圍,配樂相當稱職地穿流在劇情當中。

看完試映會後,我心中沒有太多的悸動或起伏,可能是對於電影的脈絡和人物已有基本認識,加上導演並無煽情式的處理,像是重逢後的痛哭橋段完全闕如、暗自垂淚的畫面也幾乎沒有,而是以冷靜、日常、平實的手法,表達移民認命而不認輸的心境。無庸置疑地,移民第一代到第三代的認同本就不同,遠近親疏因人而異,他們各自有要應付的課題以及處理的方式,而這不也是一般人真實生命中都要面對的嗎?透過《海的彼端》,讓我感受到這個永恆課題的不變性,無論你身在何處。