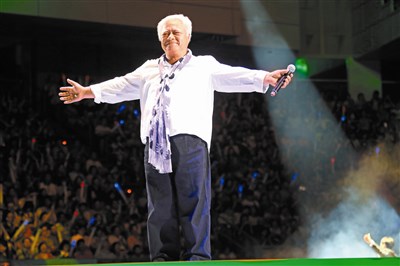

胡德夫演唱「美麗島」,堪稱台灣最美的風景。

圖╱中華音樂人交流協會提供

胡德夫演唱「美麗島」,堪稱台灣最美的風景。

圖╱中華音樂人交流協會提供  楊祖珺是社運先驅,圖為她在演唱會上身穿「勇氣」T恤唱著:「這裡有勇敢的人民,蓽路藍縷,以啟山林……」。

圖╱中華音樂人交流協會提供

楊祖珺是社運先驅,圖為她在演唱會上身穿「勇氣」T恤唱著:「這裡有勇敢的人民,蓽路藍縷,以啟山林……」。

圖╱中華音樂人交流協會提供

〈台灣小調〉

四季豐收蓬萊島

農村多歡笑

白糖茶葉買賣好

家家戶戶吃得飽

作詞/易文

作曲/姚敏

演唱/葛蘭

文/曹郁美

自從一九四九年大陸變色以來,中國人湧入香港與台灣,大陸淪為「鐵幕」,封鎖了對外聯繫。逐漸地,香港成為東方之珠,工商發達、貨貿豐沛。其中有一項傲人的成就便是電影工業,李翰祥執導的《梁山伯與祝英台》讓台北成了狂人城,即是明證。

在「梁祝」之前的一九五九年,香港電懋影業拍了首部彩色寬銀幕電影《空中小姐》,由易文導演,葛蘭為女主角。本片描述空服人員的工作與愛情,又穿插動聽歌曲數首,並至幾個亞洲城市出外景,是一部票房甚佳的娛樂電影。

葛蘭學過聲樂,歌聲有專業水準,在眾女星中顯得獨特,數年前她才在香港歡慶八十大壽。片中的她飾演美麗大方的空姐,每飛到一處便適時地唱出與該地相關的歌曲,如在曼谷唱〈廟院鐘聲〉,在新加坡唱〈我愛卡力蘇(一種舞步)〉,另有〈我要飛上青天〉等,皆極優美動聽。

那麼這位空姐飛到台灣唱什麼歌呢?她唱〈台灣小調〉。

這首歌是把台灣歌曲〈南都之夜〉填上國語歌詞,它的台語原詞是:

「我愛我的妹妹啊,害阮空悲哀。

彼當時在公園內,怎樣呀你敢知?

看著月色漸漸光,有話想要問。

請妹妹你想看覓,干苦你甘知?」

歌詞甚為俗套,旋律倒很動聽。據說這首歌是由日本歌〈リンゴの唄〉(蘋果之歌)改編而來,正確與否待考。

葛蘭唱的〈台灣小調〉,網路資料寫著易文作詞,姚敏作曲,這當然不對。因為它的原作曲人不是台灣人就是日本人,不應胡謅成姚敏啊。

再看看易文重填的歌詞,難免是迎合當時的政治氣氛:

「我愛台灣同胞呀,唱個台灣調;

海岸線長山又高,處處港口都險要。

四通八達有公路,南北是鐵道;

太平洋上最前哨,台灣稱寶島……

鳳梨西瓜和香蕉,特產數不少;

不管長住和初到,同聲齊誇耀……」

當時的台港地區沒有統獨、沒有藍綠,只有「反共」與「不反共」。因此流行歌曲會出現對台灣歌功頌德的語句不足為奇。另有一首〈台灣好〉(羅家倫作詞,佚名作曲,數年前在電影《雞排英雄》中出現過),才是政治味十足呢。

為什麼香港人填歌詞要刻意向台灣,不,向中華民國政權示好呢?第一當然是他們也反共,第二是為了電影票房著想。試想,粵語片已沒落,香港影人拍的國語電影,台灣是最大票倉,得罪不得啊。

這一切,讓我們為李雙澤作曲的〈美麗島〉叫屈。

同樣是歌詠台灣的山川文物、風土人情,〈台灣小調〉在六○年代傳唱千里,據說還編進了中小學音樂課本裡。而二十年後的〈美麗島〉卻遭到了禁唱的命運,只因它被黨外人士拿去運用。

說到這裏必須轉述一件事,排灣族詩人莫那能年輕時甚受李雙澤照顧,李經常招呼他吃飯、喝酒。一天,李雙澤唱了〈美麗島〉給他聽,並一句一句地解釋歌詞。莫那能嚅嚅地說:「我可以問一個問題嗎?」李:「可以啊。」

莫那能:「為什麼是『水牛』而不是台灣黑熊?水牛不是荷蘭人帶過來的嗎?」再問:「為什麼要『以啟山林』?我們的祖先都說不能亂砍樹,要跟大自然共存共榮呢。」最後還嗆聲:「他媽的,你們一來蓽路藍縷,我們就開始顛沛流離。」(註)

李雙澤先是無語,接著被激怒,在「蓽路藍縷」這句話上爆發出來,兩人打了一架。起身後,兩人繼續喝酒,彷彿沒事兒一樣。

讀完莫那能的這段追憶文字,我不禁大笑起來。水牛是荷蘭人帶過來的,有幾個人知道?不可「蓽路藍縷,以啟山林」,因為那是砍伐樹林,可能招惹祖靈生氣,以當今來說,就是「環保意識」。也就是說,在莫那能眼中,整首歌詞根本是漢人思維,沒顧慮到真正的台灣人──原住民的內心感受。

具有卑南族、排灣族雙重血統的歌手胡德夫,亦是李雙澤好友,自從李過世之後,四、五十年來胡德夫經常演唱〈美麗島〉,他與楊祖珺儼然是這首歌的代言人。我想問他:KIMBO(胡之本名)大哥,您知道水牛是荷蘭人帶過來的嗎?

從〈台灣小調〉到〈美麗島〉,見證了台灣的一頁滄桑史,我們不可忘記,但還是笑笑過去吧,可別像李、莫倆一言不合打了起來。

註:「水牛」、「蓽路藍縷,以啟山林」是「美麗島」的歌詞內容,李雙澤是作曲人。