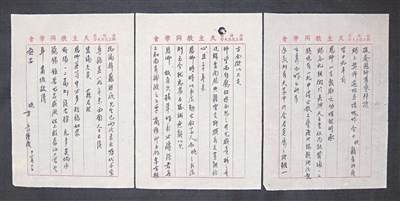

方豪致陳垣信札,著錄:《陳垣先生往來書札》上集,中央研究院出版,第一八三至一八五頁。圖/黃議震

方豪致陳垣信札,著錄:《陳垣先生往來書札》上集,中央研究院出版,第一八三至一八五頁。圖/黃議震

文與圖/黃議震

民國三十五年二月十八日,田耕莘先生由天主教教宗庇護十二世祝聖為遠東首任樞機主教;六月,田主教邀復旦大學教授方豪出任新設的北平上智編譯館館長,方豪於七月七日上任(註❶),並自七月起向復旦大學請假兩年。

上智編譯館是田耕莘主教在北平弘教的重要教務,主要要務在以文字對知識階層傳教,因此曾任復旦大學史地系系主任、《復旦學報》主編的方豪司鐸,甚得田主教倚重。而赴北平就任的方豪,除本職外尚兼任天津工商管理學院新成立的文學院院長、輔仁大學史學系教授。

民國三十七年七月一日,請假期滿的方豪回到上海復旦大學任教。十一月,中共解放軍直逼北平城,北京大學校長胡適在眾人的敦促下,十二月十五日自北平飛抵南京明故宮機場,十六日方豪與胡適晤於上海,對於原本有意赴四川大學任教的方豪,「胡先生竭力勸阻先生入川,並肯定地說『應該去台灣』」。(註❷)

年底,時局丕變,中央研究院史語所在傅斯年所長主持下由南京遷台,設臨時所址於桃園縣楊梅鎮,由兼任台灣大學校長的傅斯年負責中研院的「各所遷台暨照料北方各校教授南遷之布置」(註❸),並在遷台之初,即與台大開始建立長期合作關係。

而在胡適的推薦之下,傅斯年校長邀請方豪至台大任教。民國三十八年二月七日,方豪從上海搭乘空軍運輸艦啟程,十日自高雄登岸,十五日謁見傅斯年校長,就任台大歷史系教授,之後遷入台大教職員宿舍,與傅斯年、李濟、臺靜農、李煜瀛、史次耘等,同卜居於台北溫州街。

民國三十八年六月,方豪約同姚從吾一訪楊梅中研院史語所的臨時所址,至所內圖書室只見陳列少數從北平運台的圖書,而大部分藏書尚未開箱。當時正著手起稿〈台灣方志中的利瑪竇〉的方豪,對於搜閱台灣方志縈繞於心,卻意外地在史語所圖書室重讀該所十一年前所刊印的〈方志目〉,於是書目上「恆春縣志」一條,又重現眼前,但仍並未覓見此書。

同年國慶日,方豪約了好友楊雲萍再訪楊梅的史語所,仍一無所獲,而研究台灣史與台灣文化著稱的楊雲萍甚至「懷疑或者根本沒有《恆春縣志》」。(註❹)

民國三十八年十月以後,史語所將運台圖書全部開箱登記、檢查,方豪請託工作人員若發現《恆春縣志》時,暫先為其保留。民國三十九年一月十四日,方豪四訪楊梅,史語所全體朋友看到方豪到訪,「都不約而同的說:『《恆春縣志》出來了!』」(同註❹)

這本《恆春縣志》從「台灣學人,或到過台灣的日本人,在民國三十九年前,發表有關台灣地方志的文字中,或專書中涉及台灣方志時,絕未提到這部《恆春縣志》。連朱士嘉編的《中國地方志綜錄》和《中國地方志備徵目》,也沒有列入本書。」(註❺)而探究《恆春縣志》的埋沒,則源自歷史積弱的無奈。

恆春設縣,起於「牡丹社事件」之後,欽差大臣沈葆楨於同治十三年(一八七五年)十二月二十三日上奏「請瑯嶠築城設官摺」建議瑯嶠設縣,「縣名謹擬曰『恆春』」(註❻),設縣後的恆春遲至光緒十八年(一八九二年)才開始由恆春縣知縣陳文緯主修、屠繼善總纂《恆春縣志》,光緒二十年(一八九四年)縣志稿成,但因這年的甲午戰爭,隔年台灣割讓,《恆春縣志》便未能付印刊行,書稿此後被人攜回大陸,從此不見於世。

直至方豪在楊梅史語所發現所藏「修史廬抄本」的曬藍本《恆春縣志》,之後並由林熊祥、廖漢臣校閱標點,民國四十年台灣省文獻委員會將此志付印,自此《恆春縣志》首次傳布於世,也了卻恆春知縣陳文緯五十八年前「網羅散失,孤詣苦心,當設法以壽諸梨棗焉。」的未竟之願。

註解:

❶出自李東華編著《方豪先生年譜》,國史館印行,民國九十年十二月初版,第六十頁。

❷同註❶,第六十六頁。

❸出自《中央研究院史初稿》之「遷台時期」,中央研究院總辦事處編印,民國七十七年六月九日出版,第六十四頁。

❹出自方豪著《方豪六十自定稿》上冊之「恆春縣志的重現」一文,民國五十八年六月出版,第一○四八頁。

❺出自《台灣文獻叢刊·恒春縣志》之「弁言」,臺灣銀行經濟研究室,民國四十九年出版。

❻出自《恒春縣志》「建置」之「請瑯嶠築城設官摺」,行政院文化建設委員會,二○○七年出版,第七十四頁。

❼方豪(一九一○~一九八○ ),字杰人,是首位名列中央研究院院士的神父。