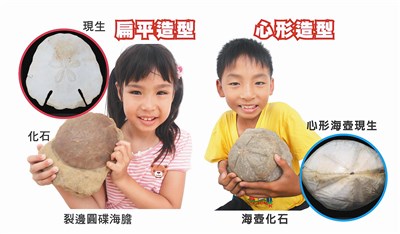

扁平造型的海膽中,有些像是打了洞的餅乾;心形造型的海膽,像是愛心饅頭。

圖/王良傑、陳志鵬

扁平造型的海膽中,有些像是打了洞的餅乾;心形造型的海膽,像是愛心饅頭。

圖/王良傑、陳志鵬

大型的歪形海膽現生種與化石標本。

圖/王良傑、陳志鵬

大型的歪形海膽現生種與化石標本。

圖/王良傑、陳志鵬

文與圖/王良傑、陳志鵬

海膽會吃掉生長在珊瑚表面的藻類,是珊瑚的清道夫,有利於珊瑚的成長,但因海膽的黃色膏狀生殖腺很美味,而成為人類獵捕的對象,造成數量銳減,不利於生態平衡。

海膽可分為正形海膽及歪形海膽。標準的正形海膽有近球形的殼體,口位於正下方,方便啃食藻類,正上方中央位置是肛門與生殖孔。歪形海膽的口雖然也在正下方,但肛門卻長在體殼的側面或接近口的附近,一不注意就會吃到自己的糞便。

海膽的反口面都有五瓣花朵形狀的步帶,活體因為被滿滿的棘刺所覆蓋而看不出來,一旦死後棘刺掉光,就會露出花瓣的形狀,過去常被誤認是花朵化石而鬧出笑話,但它是鑑定海膽種類的主要部位。高雄大崗山蓮峰寺的命名,源於建寺時在地基上拾獲日本盾海膽化石,當時曾被寺方認為佛祖顯現的蓮花神蹟而傳為佳話。

歪形海膽有多種造型,最常見的有兩大類。第一大類是殼體扁平的楯形目,俗稱「沙錢」或「海錢」,其中比較小型的,像是比一塊錢還小的樹星海膽科馬氏扣海膽,在台南海邊抽沙堆置的地點就能發現。中等體型的,如餅乾海膽科,酷似一口餅乾,讓人一拿就想入口。星楯海膽科曼氏孔楯海膽,除了步帶外,還多出五個透空的「月孔」,酷似五孔餅乾,令人食指大動。比較大型的,如光碟片般大的星楯海膽科裂邊圓碟海膽,又稱為「裂邊毛餅海膽」,在台灣的西部淺海沙底中偶見,嘉義也曾出土過化石。

令人好奇的是,為何有些海膽身上有像鑰匙孔般的洞或裂縫呢?原來裂開的孔隙有利於排沙而讓身體順利潛入沙中,而細小的棘刺方便在沙中運動。

第二大類是殼體像心臟的心形目,亦稱為「蝟團目」,也俗稱為「心形海膽」。比較大型的如壺海膽科的心形海壺,在台南關仔嶺曾出土過近似種的化石,外觀就像心形的水壺。中等體型的有拉文海膽科,牠的化石有如小朋友掌心大小,宛如愛心造型,正巧「拉文」的中文發音和「愛」(Love)的英文發音相近,讓人覺得命名十分貼切。

比較傷腦筋的是,國內對海膽的命名十分紛亂,例如「楯」和「盾」混用,分類名稱也沒有統一,多重寫法,常令學習者混淆。