北京南柳巷40號,林海音故居。圖/黃議震

北京南柳巷40號,林海音故居。圖/黃議震

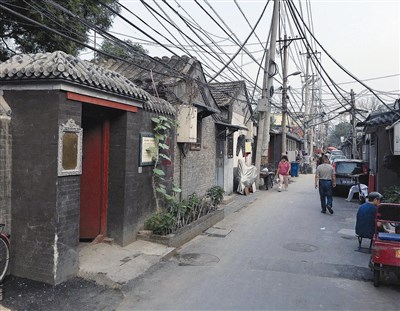

北京南柳巷圖/黃議震

北京南柳巷圖/黃議震

文與圖/黃議震

「駱駝隊來了,停在我家的門前。牠們排列成一長串,沉默的站著,等候人們的安排。拉駱駝的摘下了他的毡帽,禿瓢兒上冒著熱氣,是一股白色的煙,融入乾冷的大氣中」(注❶)。在兩岸尚未開放時,不知有多少沒到過北京的人,對北京的認識就是從城南的駱駝隊開始的,而我也是其中之一,這全賴林海音的《城南舊事》。

民國七年(一九一八),林海音生於日本,三歲時回台灣,五歲隨父母到北京,定居城南,林海音兒時的「城南舊事」就此開始。

七月底到了熟悉的城南,想一溫「城南舊事」,然而林海音筆下的城牆已成寬闊的大道,和平門也早已沒門,成了一個路口,只空留地名。

一路從「看不見」的和平門沿著拓寬的南新華街往南走,過了香爐營頭條,走幾百公尺看到「一得閣墨汁廠」的招牌,便知道林海音兒時穿街過巷的琉璃廠到了。

再從「華夏書畫社」右轉走進琉璃廠西街,往西會經過郭沫若題字的「中國書店」、壽石工題匾的「萃珍齋」、張伯英題字的「觀復齋」,還有將同治狀元陸潤庠題字換成郭沫若題字的「榮寶齋」等;到了琉璃廠西街口128號「京華扇莊」左轉,即走進了林海音的「南柳巷」。

再向南過了「永興庵」沒幾步路,便會看到一戶門右牆上嵌著「晉江會館」括號「林海音故居」的刻石,看著種在灰牆邊上的瓜藤正漫過刻石努力攀緣;而院門上貼了「民宅勿進」四字相鄰,顯得有些無奈,想必是慕名而來的遊人太多所致。

「南柳巷40號」這座舊時的晉江會館,民初時是祖籍福建的台灣在京鄉親最常去的地方,它「既不屬於當時的北京社會,也不屬於台灣(在遙遠之台灣的那個社會),更不屬於日本,因為日本人當時還在統治台灣,他們是另外一種形式的社會,那裡面的人因為同質性比較高,彼此很照顧」(注❷),往來的訪客有說閩南語、客語、日語、京片子的,這涵養了林海音對語言及生活的敏銳,此時旅京的台籍作家張我軍、洪炎秋亦是此間常客。

南柳巷在清末時,便匯聚數十家報館及印刷作坊,清代官方新聞的官報《京報》報房,即設在南柳巷40號斜對面的「永興庵」寺內。

林海音十六歲時考入成舍我創辦的「北平世界新聞專科學校」,後來在北京《世界日報》工作,而來台後曾任《聯合報》副刊主編,四十九歲時的林海音還創辦《純文學》月刊。這些廣為人知的成就,與其早年生活在北京南柳巷的耳濡目染不無關係。

結婚後林海音搬進離南柳巷不遠的夏家大宅──永光寺街一號,也在城南。城南可說是將林海音的「京味」孕育得「五味俱全」了。

「民國三十七年十一月,林海音與夏承楹、三個孩子、母親愛珍、弟弟燕生、妹妹燕玢返回故鄉台灣」(注❸)。就這樣,林海音一家離開了北京城南回到台灣,落戶台北城南,而幾個小孩自己在台北的「城南舊事」,也就此展開。

注解:

❶出自《城南舊事》的〈冬陽、童年、駱駝隊〉。

❷出自林海音女士之女夏祖麗的《追隨母親的足跡.我寫林海音傳的心路歷程》。

❸引用國立台灣文學館出版《穿越林間聽海音》之〈林海音大事年表〉。