台大地質科學系的跨國研究團隊,利用生長在潮間帶的珊瑚,做為天然地震紀錄器,根據其死亡時間和年齡,研究、重建有數千年的所羅門群島超級地震歷史。圖/台灣大學提供

台大地質科學系的跨國研究團隊,利用生長在潮間帶的珊瑚,做為天然地震紀錄器,根據其死亡時間和年齡,研究、重建有數千年的所羅門群島超級地震歷史。圖/台灣大學提供

【記者林汝娟台北報導】台大地質科學系與美國德州大學奧斯汀分校組成的跨國研究團隊,利用生長在潮間帶的珊瑚做為「天然地震紀錄器」,根據其死亡時間和年齡,研究、重建有數千年的所羅門群島超級地震歷史,前後花費十年研究,成果在六月底榮登國際著名《自然通訊(Nature Communications)》期刊。台大團隊將以此技術應用在台灣墾丁,重建台灣的地震史。

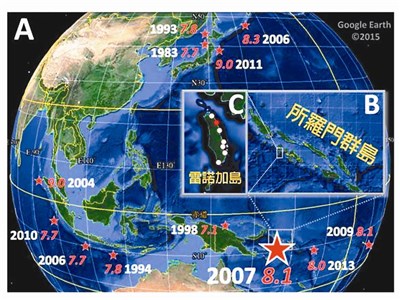

為我國在太平洋六個邦交國之一的所羅門群島西側,曾在二○○七年四月一日發生規模八點一地震,造成十二公尺大海嘯,是當地一九○○年有地震紀錄以來最大地震。為了解當地是否有可能再出現大地震引發海嘯,台灣地質科學系教授沈川洲和美國德州大學奧斯汀分校教授佛烈德泰勒(Fred Taylor)組成研究團隊,投入相關研究。

如何重建所羅門群島的史前地震紀錄?沈川洲表示,生活在海邊潮間帶的團塊狀珊瑚,生長到低潮位時,珊瑚頂部會因暴露出海面而無法向上生長,只有側邊活體珊瑚持續朝水平方向、以同心圓向外延續生命,外型不再是團塊狀,而是呈現扁平的月餅狀,稱為小環礁 (microatoll),而小環礁頂部就代表當時的海水面。

沈川洲指出,一旦地震導致地面突然上升或海水面相對下降,造成珊瑚暴露在空氣中而死亡,死亡後的小環礁、珊瑚或暴露的階地,與海水面的高度差,就是區域地面被地震抬升的高度,故珊瑚死亡的時間點便是地震發生時,換句話說,這些生長在海岸邊的珊瑚,就是不折不扣的天然地震紀錄器。

德州大學奧斯汀分校團隊則利用小環礁珊瑚化石和珊瑚礁階地的發現位置,結合台大地質系發展的精確「珊瑚鈾釷定年技術」,計算珊瑚化石年齡,重建所羅門群島西側雷諾加島,過去數千年來的超級地震歷史。

研究發現,雷諾加島紐貝爾地區的珊瑚化石,記錄過去四千年來較完整的古地震事件,期間至少有四次史前大地震,平均約五百至一千年發生一次。依目前證據,若板塊間相互運動模式不變,近期內當地發生誘發強烈海嘯,威脅域居民的規模八點零以上地震,機率不高。

而台灣本島與離島也有許多珊瑚礁,如何應用珊瑚作為天然地震紀錄器,重建史前地震,沈川洲說,是當前地質研究可以努力的方向,並且指出,近年以積極針對台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊間的碰撞帶研究,發現過去並無發生超級大地震歷史,推測台灣發生大規模的地震機率較高。