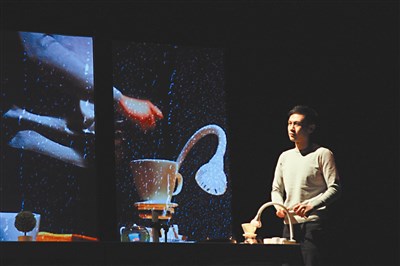

周東彥的作品「午茶時光」,由台灣導演帶領大陸青年演員,再加上兩岸的技術人員合作完成的節目,雖也歷經困難但最後成果受歡迎。圖/廣藝提供

周東彥的作品「午茶時光」,由台灣導演帶領大陸青年演員,再加上兩岸的技術人員合作完成的節目,雖也歷經困難但最後成果受歡迎。圖/廣藝提供

台灣小劇場莎妹的《請聽我說》是自由創作的作品,在大陸送審時受審批刁難修改劇本。圖/廣藝提供

台灣小劇場莎妹的《請聽我說》是自由創作的作品,在大陸送審時受審批刁難修改劇本。圖/廣藝提供

【記者郭士榛專題報導】二○一二年廣藝基金會在北京搭建文化平台,至今安排演出的兩岸三地劇目已三十齣。廣藝基金會北京辦公室負責人,也是基金會副執行長徐昭宇表示,兩岸有許多差異,利用溝通平台,增加一起工作機會,雙方才能相互理解、合作。

楊景翔演劇團創團人楊景翔表示,和大陸劇場合作,最怕溝通協調不足。「還記得二○一三年,劇團在北京朝陽區演戲,沒想到劇場周邊電力施工,因無法溝通協調,致使演員和觀眾都被關在一個溫度高達三十五度的空間,演員汗流浹背在台上演戲,台下觀眾用節目單揮汗,但當下對自己作品有信心;觀眾居然坐定九十分鐘,沒人離席。」楊景翔說,類似情況在台灣不會發生,因為主辦單位會提早協調,減少意外。

在大陸工作三年半的徐昭宇承認,大陸溝通相當困難。「大陸是政治領導一切,所有資源都掌握在政府,甚至大企業背後都有國營色彩,包括娛樂、文創,否則很難做事。」徐昭宇說,二○一五年大陸成立「文化藝術基金」一年花二十億人民幣,要補助大陸表演團隊。去年五月名單公布,發現都是國有團體拿到補助,民間很多獨立團隊拿不到政府支援。不像台灣,小劇場都可向文化部、文化局、國藝會,或廣藝基金會申請補助。

陸小劇場 呈井噴式發展

曾赴大陸演出並在北京駐留二個月,和當地小劇場工作者交流的楊景翔發現,近五年大陸小劇場演出量有「井噴式」暴漲。楊景翔說:「大陸市場大,小劇場存活完全靠票房及市場機制決定,他們喜做舒壓劇,以辦公室喜劇吸引觀眾。並沒有台灣小劇場的實驗精神。」

大陸也以電影公司操作方式,製和作分離,創作的是某個劇團,另有製作公司專做行銷、宣傳,公司出資但也會介入作品,一切以盈利為考量,若創作者願意接受製作公司演出計畫,比較容易存活。

台灣不論製作和創作都是劇團一手包,但遇票房瓶頸時成本無法回收,好處是導演或創作者想要做什麼,毫無包袱。楊景翔表示,台灣的劇團除重視創作,也要學習商業考量,在自由創作同時,也保有市場。

擁有中央戲劇學院影視製片管理專業學位的傅若岩,二○○八年創立哲騰文化,提出「演出營運院線」概念,致力打造大陸首見的民營戲劇運營院線,在傅若岩眼中的「小劇場」,並非用製作規模或在小空間展演畫分,而是類似初期先在紐約「外外百老匯」試演,累積演出場次、觀眾反饋後,打造出有機會進軍「大劇場」成品;他期待北京早日擁有百老匯般的「戲劇一條街」。

根留台灣 才能輸出世界

曾到日本鈴木忠志成立的「利賀藝術節」比賽的楊景翔則指出,台灣小劇場想要輸出任何華文地區國家,最重要是做好創作,吸引觀光客來台看戲,像鈴木忠志大本營在荒郊野外,一天只有二班公車上山,但每年八月的「利賀藝術節」吸引世界各國觀光客上山看演出,這個節目只在山上演出是不可取代的定目劇,為當地政府增加觀光效益。這是楊景翔給自已,也給台灣小劇場打造的夢想,楊景翔說:「台灣新中生代劇場人都認為台灣是研發創作基地,是大家的根不能外移。」

徐昭宇表示,「兩岸小劇場藝術節」就是溝通平台,多年來每場演出都辦座談會,增加溝通管道,未來更注重兩岸表演藝術作品的行銷經紀,廣藝基金會今年帶台灣數十表演團參予大陸的「演交會」(演出交易會),台灣的表演藝術經紀結合平台的力量,讓創作與行銷經紀互相合作,產生更多共生共存可能性。