(1947.膠彩.53.5X67公分 )

圖/林之助 雄獅美術提供

(1947.膠彩.53.5X67公分 )

圖/林之助 雄獅美術提供

文/李欽賢

農業時代的台灣,若是地主富豪世家,宅邸的建築是非常考究,但一般農民的家園都相當簡陋。土埆厝與竹筒厝一直是台灣鄉間常見的房子,但現代化的公寓普及化之後,已逐漸消失匿跡了……

日治時期的台中豐原,所轄區域包括神岡、潭子、大雅,行政中心設在豐原,膠彩畫家林之助(1917~2008)是大雅人,他出生於地主之家,小學未畢業,父親就送他前往東京讀書。他在東京完成小學學業後,順利升上中學,一九三四年考進私立帝國美術學校(今武藏野美術大學)日本畫科。

日本畫科主要是教授膠彩畫,所以林之助以膠彩畫為畢生的創作志業,並為東洋畫正名,首創「膠彩畫」一詞,沿用至今。

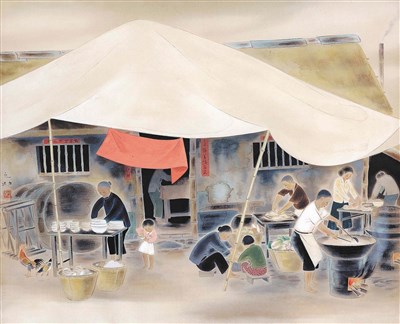

〈囍日〉是一九四七年的作品,從「囍」字題名,就知道是指大喜之日,而辦喜宴更是囍日的重頭戲了。

這幅畫有特殊的朦朧美,亦即物象的每一道輪廓線,都以暈染方法創出朦朧的漸層,讓整張畫顯得輕盈、剔透與細緻。本來應該是忙進忙出的人,與滿地碗盤桌椅的辦桌場面,在林之助處理之下卻顯得喜氣而優雅。

畫中民房是一間尋常不過的鄉下竹筒厝,屋頂覆著茅草,牆面灰泥掉落,出現斑駁。一根根以竹節做成的鏤空窗戶,是讓房屋通氣的手法,玄關的門框柱子也是竹材結構,看起來是一戶極其簡陋的房子。

辦喜事是台灣民間最重要的人生大事,農業時代多子多孫多福氣,是一般家長最大的幸福感。既然家中人口眾多,一年中辦喜事的機會當然也很多。結婚大喜之日,不論階級也不分貧富,都得要熱熱鬧鬧大吃大喝,弄到賓主盡歡才肯罷休。

林之助筆下的〈囍日〉,用竹竿在屋前搭起簡單的白色布棚,以便遮陽擋雨,白布楣上懸掛一塊喜氣的紅彩,表示家有喜事。左側牆下的圓桌面和活動桌腳,是台灣辦桌的活動道具,至今仍是「辦桌」場面中不可缺少的角色。

至於準備料理,可就需要大批人手,除了主廚「總舖師」之外,幾乎全家總動員。坐在小凳上的女眷,正低頭忙碌,只有無所事事的小孩子在一旁湊熱鬧,其他大人們都忙得不亦樂乎。

圖中臨時安置的爐灶,爐口冒出熊熊火光,黑色大鍋子正在強強滾。仔細看,當時的燃料還是燒柴火,不是現在方便的瓦斯喔!

平凡的民間家園,代代相傳,不知經歷多少歲月,房屋雖簡陋,卻是先民賴以遮風避雨的棲身之處。大門口和窗戶的紅紙對聯、橫披,是全屋僅有的裝飾。

竹筒厝一直是台灣鄉間最常見的房子,直到現代化的公寓普及化之後,才逐漸匿跡,現在若還能看得到竹筒厝,可真令人發思古之幽情了。