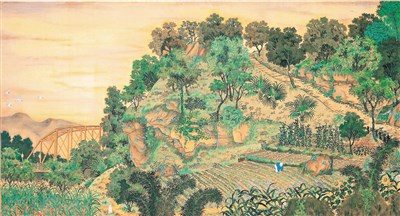

郭雪湖〈圓山附近〉.1928.膠彩.91x182公分(台北市立美術館典藏)圖/郭雪湖、雄獅美術 提供

郭雪湖〈圓山附近〉.1928.膠彩.91x182公分(台北市立美術館典藏)圖/郭雪湖、雄獅美術 提供

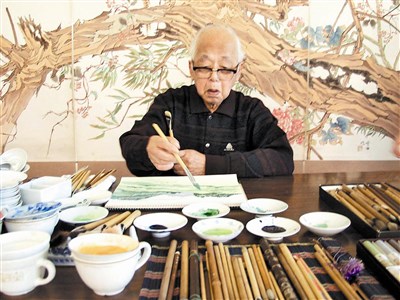

郭雪湖作畫之神情。(2001,郭松年攝) 圖/郭雪湖、雄獅美術 提供

郭雪湖作畫之神情。(2001,郭松年攝) 圖/郭雪湖、雄獅美術 提供

文/李欽賢 圖/郭雪湖、雄獅美術 提供

造橋技術的進步,是為了讓汽車與火車等重量型的交通工具可以安全通行,而採用了鋼筋水泥或鋼梁結構。這種材料也是台灣近代建築的新工法,所以鐵橋的出現,也是那個時代人們的新視覺經驗。

台灣畫家畫橋,大都是在市區中的橋梁,因為方便寫生,同時也有民宅背景入畫,增加構圖效果。此外,橋梁的地標性意義,也有吸引畫家來寫生的景點價值。

郭雪湖‧〈圓山附近〉

台灣美術的近代化,與日本統治台灣的文化政策,有著密切關聯。由總督府主導的「台灣美術展覽會」(以下簡稱「台展」)創立,也是文化政策的一環。

然而藉美展的公信力推展西洋畫和東洋畫的創作風氣,卻把傳統的水墨畫冷落一旁。

東洋畫現在稱為膠彩畫,郭雪湖(1908~2012)的〈圓山附近〉,即是道道地地的膠彩畫。膠彩的顏料是以礦岩磨成粉,以膠為溶劑,畫在絹布上的圖畫,所以叫做膠彩畫。

〈圓山附近〉出品於一九二八年第二回「台展」,贏得特選首席,現藏於台北市立美術館。台北市立美術館就坐落於圓山,而郭雪湖畫的〈圓山附近〉則在今天圓山大飯店一帶的山頭。布局嚴謹,筆法細膩,屬典型的膠彩畫作風。

郭雪湖所繪的圓山附近,翻過畫中的山頭,現在是圓山大飯店,但以前是台灣神社。由於神社是神聖地域,周邊全屬禁建區,包括從台北市立美術館起直到忠烈祠,果然連一軒民房也見不到,這在台北市內是很難想像的。

欲往圓山大飯店,必須跨越基隆河的中山橋,此橋很早以前稱作「明治橋」。今天中山橋已經過幾度的改建,而最初原形是鋼梁結構的明治橋,就收在郭雪湖筆下〈圓山附近〉的左下方。

這一座鋼梁橋於一九一四年竣工,橋頭兩側佇立一對鐵鑄燈桿,係模仿巴黎瓦斯燈的造型,郭雪湖也沒有忽略橋頭燈飾。仔細一看橋欄的菊花紋,也被郭雪湖細密的描繪出來。

此外,田圃中工作的農婦,岩石露頭的山崖,山頂上的樹梢,以及登上神社的石階便道(正式參道在橋的另一端),有自然的景色和人工的鐵橋,這一景一物皆是寫生而來的。

參選「台展」的膠彩畫,一直強調寫生的重要性,所以郭雪湖也採取現場寫生的方法,〈圓山附近〉經過一整年的觀察、打稿及繪製,直到送展前一天才大功告成。

一九二八年創作的〈圓山附近〉,明治橋的橋齡已經十四歲了,原來只能單向行駛的鐵橋,因為車流量與年俱增,擬改建為雙向通行的水泥橋,直到一九三三年重建落成,然第二代明治橋現在也已拆除了。但因橋梁本身深具古典美的特質,經謹慎切割拆下後,目前還存置在廢棄的「再春游泳池」,準備有朝一日再度復原,展現昔日明治橋之美。

一九三二年郭雪湖也畫過一幅水墨畫的第二代明治橋,他是唯一用畫筆見證這兩座橋梁時光遞嬗的畫家。