人活著,苦難等候著。苦難一來,有時千頭萬緒,有時千錘百磨,當時身心摧折,事過猶隱隱作痛,因此,本書作者達摩難陀法師在序言一開頭,即引用安娜托‧法蘭斯對「生命」的詮釋:「人生而苦難,至死方已」。

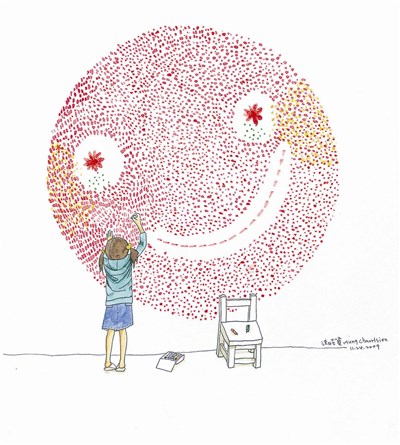

繪圖/洪昭賢

人活著,苦難等候著。苦難一來,有時千頭萬緒,有時千錘百磨,當時身心摧折,事過猶隱隱作痛,因此,本書作者達摩難陀法師在序言一開頭,即引用安娜托‧法蘭斯對「生命」的詮釋:「人生而苦難,至死方已」。

繪圖/洪昭賢

人活著,苦難等候著。苦難一來,有時千頭萬緒,有時千錘百磨,當時身心摧折,事過猶隱隱作痛,因此,本書作者達摩難陀法師在序言一開頭,即引用安娜托‧法蘭斯對「生命」的詮釋:「人生而苦難,至死方已」。

人一有憂愁臨身,猶如在人群中走失的孩子,蜷縮在被遺忘的角落;持續愁苦,則彷若失足落入深淵,不知底部何在?若再加上恐懼,便如身上綁著鐵球,一路往下墜,苦痛無以復加。餓了,我們會想到吃哪一道美食;病了,經驗會告訴我們該找哪位醫生治病。憂愁苦惱呢?書中,達摩難陀法師引導讀者正視各種愁苦憂懼的面貌,找到切實可用的方法,甚至是閱讀過程中即能獲得心靈上的平靜。

「無波無紋的湖面,透澈見底的湖水,新綠的垂柳。」是看此書所能享有的境界,闔上書,輕輕閉上雙眼,或許湖面上還會有「皎潔的映月」。一位企業家的朋友,就曾提到在一所寺廟裡,偶然機緣拿起此書,隨興地翻閱幾頁,原來思緒繁蕪的他,頓時心境平和而澄明。

藥方在此書中

全書不到三百頁,分為四篇二十七章,首篇先問我們,憂懼什麼?第二篇是化解憂慮;第三篇問快樂是什麼?第四篇是快樂成功的人生。內容以佛陀教誨為中心,旁證其他宗教教義、各地諺語、科學家的研究、文學家哲學家與政治家的智慧語錄,加上生動而引人入勝的寓言,探討人類最原始的心靈修養與欲求問題,還原憂慮恐懼的最初源頭,並給予扼要的解答。如果憂懼是心靈的病症之一,藥方就在書中,閱讀過程中便已服用,並且開始見效。

書中介紹及詮釋五戒十善、六波羅蜜法等佛教最根本的教義,學佛者可輕易地覺察,進而讚嘆不已。尚未接受佛陀教化的讀者,會自然而然接受引領,成就了學佛的特殊機緣。作者達摩難陀法師除了有枝生花妙筆外,平實誠懇的行文,對佛理透澈的了悟,完全融入書中,讓讀者容易親近吸收。

再者,法師藉由前一本書《為何憂心》出版後,與各行各業遭受煩憂困擾的人有過充分討論,因此本書在舉例譬喻上往往能一針見血,使讀者彷若書中角色,感同身受。例如,提到情緒掌握時,他說:「想像身體如同一輛公車,所有的心境是乘客,乘客若想坐在司機的座位上駕駛方向盤,試想結果會如何?」談到夫妻相處之道時提到:「夫妻應該極力避免在同一時間內生氣,這是幸福婚姻的定律。」用詞簡潔,建議直接而明確!

憂懼確實可免

財富、地位、名聲、物質生活、外貌身材、職業、子女的成績……身體健康(常排在最後,人在生一場大病後會猛然醒悟),是大部分的人最在乎的事。而是否快樂?則連前十名也排不上,快樂被認為依附在這些事物上,達摩難陀法師卻告訴我們,快樂可經由努力修練獲得。

近來,特別是這兩年,社群網站與手機軟體的高度運用,使得我們的生活圈變得更精采也更繁複,心靈則更難平靜。這本於一九八九年完稿的書,給了我們排除煩憂恐懼重要的指引。

真理本無深淺,在於易解還是難解;真理從不獨立於心靈之外,在於領受而後奉行,這本書讓我們有機會把「凡人,憂懼難免!」這句話變為「凡人,憂懼確實可免!」