繪本說家暴 真的愛家人 就要改變自己圖/勵馨基金會、衛生福利部

繪本說家暴 真的愛家人 就要改變自己圖/勵馨基金會、衛生福利部

繪本說家暴 真的愛家人 就要改變自己圖/勵馨基金會、衛生福利部

繪本說家暴 真的愛家人 就要改變自己圖/勵馨基金會、衛生福利部

專題報導/記者李祖翔

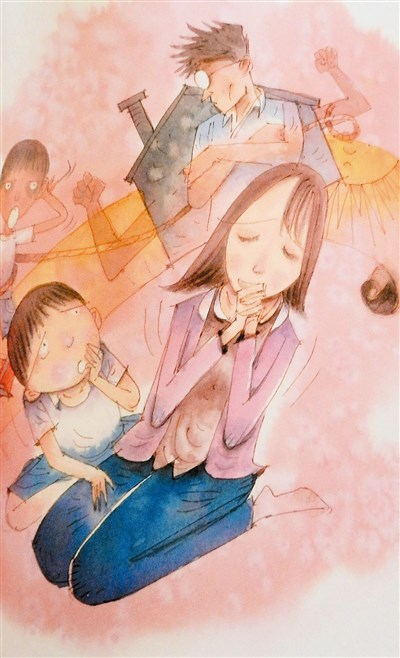

圖/勵馨基金會、衛生福利部

台灣實施《家庭暴力防治法》至今十五年,家暴問題的解決與宣導均圍繞在婦女及目睹暴力兒童身上,學者認為治標不治本,「為什麼不幫助施暴者(或稱相對人)作改變?」而施暴者很少到機構求助,勵馨基金會嘗試跨出新的里程碑,透過出版給孩子和父母看的雙繪本,讓預防宣導更進一步。

「小朋友,什麼東西最能吸引你們?」勵馨基金會得到的答案是:「秘密。」因此基金會資深督導杜瑛秋說,繪本的名稱就定為《小雄的秘密》,果然連小五生看了封面都被吸引,對媽媽說:看完才要吃飯。

要將目睹暴力兒內心的糾結、想法呈現出來,對作者群來說不是容易的事,所以找了記者去訪問,再將真人真事改編,成了繪本的底稿。

繪本提到了幾個關鍵的特徵,如老師發現小雄「行為反常」,開朗活潑的他,變得心不在焉、愛打瞌睡、放學收拾緩慢,不時透露「不想回家」的話語,當妹妹想把秘密說出來,小雄不僅大聲喝止,還威脅要打死她,因為爺爺奶奶再三告知他們:「不可以對別人說。」造成他們的心裡負擔;當爸媽爭吵時,小雄知道,妹妹用認真玩玩具掩飾害怕;當媽媽說要離婚,小雄抱住媽媽,自責的說:「爸爸會改的,我也會改的。」離婚後,小雄想跟媽媽住,卻覺得爸爸無法照顧好自己,一番衡量後竟決定留下來陪爸爸……,繪本多面向地道出目睹暴力兒遭遇的問題、處事方式及想法。

不過度偏袒的故事

另一本《盼望的幸福》也是詢問了輔導施暴者(多數為男性)的機構,如呂旭立基金會和基督教女青年會等,得知「如果內容沒有指責他們的錯誤或過度偏袒受害者,應該就有看的動力。」所以對話內容以夫妻雙方立場和角度的方向走,點明男人在工作上受委屈後的遷怒、對另一半的疑心、與孩子疏離的原因,和女人對家庭的想法等,強調「當愛變成了壓力」,夫妻雙方會有什麼心思。

男人要man,卻也可以掉眼淚,否則壓抑的結果就是用拳頭宣洩!勵馨基金會希望相對人用暴力以外的方式解決衝突,「如果真的愛家人,應該要為他們改變自己。

勵馨執行長紀惠容說,孩子對打人的一方是又愛又怕,內心充滿「困惑」,還會以為暴力是解決事情的最好辦法,但他們也曾擔心的詢問老師:「我跟爸爸打人時一模一樣,媽媽說爸爸是變態,我會不會也是變態?」有的孩子上課時腦海一直浮現媽媽被打的畫面,恐懼揮之不去。

暴力及目睹暴力的受害者,會產生內在情緒,如驚嚇、害怕、無助、無力、困惑、憤怒、自責、自卑、焦慮、難過、麻木和痛苦,從而引起「過度向外釋放」的行為,如攻擊、破壞,和「過度往內壓抑」的行為,如憂鬱、退縮。

而每個家庭成員都需要認識暴力的嚴重性,如果只處理一小部份或一個人,不去看全體的問題,就無法真的解決傷害。紀惠容說,台灣應要做到及早預防,孩子若不能及早接受處遇治療,長大後要花的資源會更多。

去年國內家暴通報人數約十一萬人,婚姻暴力占五萬多件,推估有七至八萬名目睹暴力兒少,勵馨希望,這套由永齡基金會贊助、印製一千套的繪本,能提供給專業機構、社福團體、學校或社工評估個案有需要者免費索取,也鼓勵企業贊助再版,意者請洽:(○二)八九一一五五九五轉五一五。