中心柱窟,源於古印度支提窟(caitya),屬於中國西域、河西走廊及中原北方等地北朝時期的主要窟型,其形制在不同的區域產生不同的變化,形成區域性特點,其中以龜茲石窟中的中心柱窟最接近印度石窟。圖/佛教美術圖典編輯部提供

中心柱窟,源於古印度支提窟(caitya),屬於中國西域、河西走廊及中原北方等地北朝時期的主要窟型,其形制在不同的區域產生不同的變化,形成區域性特點,其中以龜茲石窟中的中心柱窟最接近印度石窟。圖/佛教美術圖典編輯部提供

文與圖/佛教美術圖典編輯部提供

中心柱窟,源於古印度支提窟(caitya),屬於中國西域、河西走廊及中原北方等地北朝時期的主要窟型,其形制在不同的區域產生不同的變化,形成區域性特點,其中以龜茲石窟中的中心柱窟最接近印度石窟。

龜茲地區中心柱窟,一般有前室、主室、後室,窟頂為穹窿頂。主室平面長方形,中心偏後處是通連窟頂的中心柱,柱的正面開龕,亦有三面或四面開龕者,龕中供設佛像。中心柱左右設甬道接連後室。後室一般有涅槃台並繪涅槃壁畫。

與印度石窟相比,中心柱取代了塔,柱龕佛像替代了塔中之佛像。在建築營造的空間效果上,窟內因沒有印度石窟中的列柱遮攔,四壁的雕塑和壁畫可以通覽無餘。

敦煌的中心柱窟,平面與龜茲型石窟相近似,分前室和主室,所不同者在於主室窟頂的結構上。主室窟頂一般分為前後兩部分,前部仿漢式建築做成人字披頂,橫披下檐與後部相連,構成可供禮拜的殿堂式空間;後部平頂,中心柱與窟頂直通,從而構成可供繞行的甬道空間。

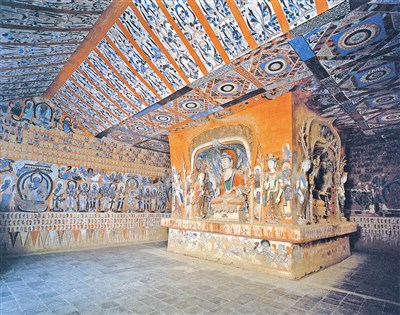

莫高窟第四二八窟

位於莫高窟南區中心地段第三層,是北朝(三八六~五八一)規模最大的中心柱窟,也是莫高窟所繪供養人、飛天、影塑千佛最多的洞窟,達一千二百餘身。史載建平公于義在北周(五五七~五八一)任瓜州刺史期間曾於莫高窟造一大窟,擬即此窟,五代(九○七~九六○)重修。

此窟前室有五代壁畫,甬道有五代畫曹議金父子及回鶻公主供養像;中心塔柱四面各開一圓券形龕,龕內各塑結跏趺坐說法佛陀和二弟子,火焰舉身光兩側,畫供養菩薩及飛天。

《世界佛教美術圖說大辭典》由星雲大師總監修,佛光山宗委會策畫,分類彙編各門類藝術及藝術家,按建築、石窟、雕塑、繪畫、書法、篆刻、工藝和佛教美術人物,總成八大類計二十卷冊。