十至十一世紀上半葉/高16公分/遼寧省朝陽市朝陽北塔發現/遼寧朝陽.北塔博物館藏

十至十一世紀上半葉/高16公分/遼寧省朝陽市朝陽北塔發現/遼寧朝陽.北塔博物館藏

唐代/高5.3公分/陝西省西安市臨潼區慶山寺舍利塔地宮出土/陝西.西安臨潼博物館藏

唐代/高5.3公分/陝西省西安市臨潼區慶山寺舍利塔地宮出土/陝西.西安臨潼博物館藏

世界上最早的玻璃約出現於西元前二千年,是兩河流域的尤里都人(Eridu)創造。中國製作玻璃的時間也相當早,其發展期大致分為四個階段﹕(1)商(約16~11世紀 BCE)周(約11世紀~221 BCE)為孕育期;(2)春秋(約770~476 BCE)至戰國(476~256 BCE)初為初創期;(3)戰國晚至漢代為繁榮期;(4)三國至明清為發展期。

玻璃的主要成分是矽砂、硼酸、石灰:

1. 矽砂:岩瓷土化,內含石英為主要的玻璃原料。

2. 硼酸:降低玻璃的熔融溫度,使玻璃具有低膨漲性、化學耐久性和耐熱 性。

3. 石灰:降低玻璃的熔融溫度、化學耐久性。

除以上所述矽砂、硼酸、石灰等主要原料之外,尚有少量的鎂、鉀、鋅、鋁、鹼。玻璃在古時多半稱「琉璃」,有些地區則稱為「壁琉璃」、「吠琉璃」、「頗黎」、「陸離」或「璆琳」等。依考古出土實例,以玻璃材質多半作舍利瓶、舍利容器、碗、盤或瓶等供佛器皿。

中國雲南、陝西、四川、廣東等地是中國著名玻璃產地。

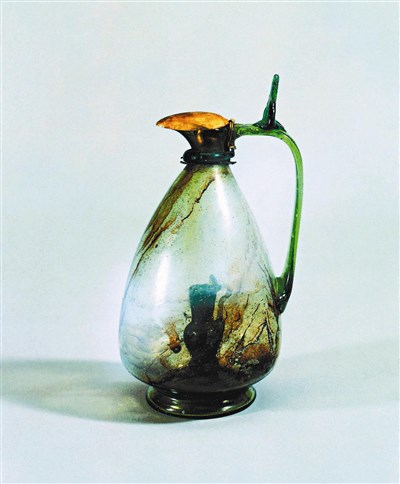

玻璃瓶

十至十一世紀上半葉/高16公分/

遼寧省朝陽市朝陽北塔發現/

遼寧朝陽.北塔博物館藏

十至十一世紀上半葉波斯作品,是一九八八年中國國家文物局對朝陽市朝陽北塔進行清理時,於天宮中發現的眾多文物之一,為遼代(907~1125)時置入。

瓶的外形如一立鳥,淺綠色透明玻璃質,圈足,鼓腹。口部有槽狀流,上有金蓋,附曲柄把手。瓶內又有一藍色小玻璃瓶。瓶體輕薄剔透,瓶中套瓶,造型罕見,為伊斯蘭玻璃藝術之珍品。

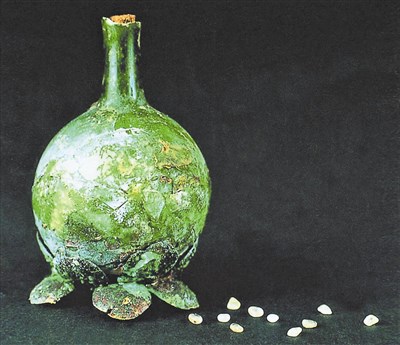

玻璃舍利瓶

唐代/高5.3公分/陝西省西安市臨潼區慶山寺舍利塔地宮出土/

陝西.西安臨潼博物館藏

一九八五年陝西省西安市臨潼區慶山寺舍利塔地宮出土,為唐代(618~927)的作品。

瓶體為綠色玻璃,細頸,鼓腹,壁薄如紙,厚度僅1公釐。

表面無飾,有鎏金殘存。瓶底為青銅鎏金仰覆蓮座,葉瓣肥厚。

此瓶發現於地宮金棺內的錦裘上,內裝有水晶碎粒,雖非佛陀的真身舍利,但同樣具有神聖意義。