書法/葉恭綽

書法/葉恭綽

文/林少雯 書法/葉恭綽

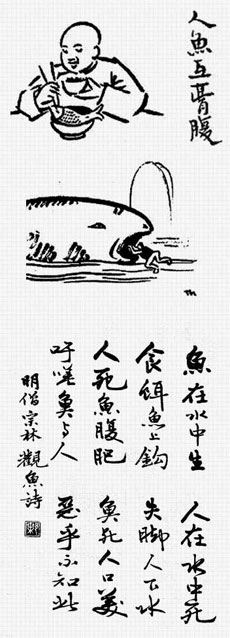

魚在水中生,人在水中死;

食餌魚上鉤,失腳人下水。

人死魚腹肥,魚死人口美;

吁嗟魚與人,惡乎不知此。

�——明僧宗林〈觀魚詩〉

此幅〈人魚互膏腹〉的漫畫,描繪的是人吃魚,魚吃人的情景,看了讓人有點心驚。

人吃魚,是因為人需要果腹,或除了填飽肚子之外,還要求厚味膏粱,講究烹飪技藝。例如魚頭怎麼燒、魚身怎麼煎、一魚八吃等等;還要透過經驗、配料和火侯,調配出色香味俱全,讓人齒頰留香的魚料理。

捕魚、養魚,以魚為食,自古以來似乎是天經地義、理所當然的事,少有人覺得以他物之性命餵養自己性命是有失公允,或是殘忍的,不應該的。千萬年來從茹毛飲血的時代,祖先們就是如此過日子,沿襲至今,子子孫孫們依然以如此的觀念 過日子。

但是千萬年來,人一直在進化,與野生動物搏鬥廝殺的獸性,也在進化中因使用工具智取,而漸漸退化。

從蠻荒時代到科技發達的現代,人類受到不斷發展的文化、文學、藝術、宗教等人文的薰陶,現在的人和遠古的祖先已經大不相同了。

祖先是原始人,我們是文明人,吃魚的方法,烹煮的用具,用火等也不同,唯一相同的是文明人的吃和原始人的吃,同樣都是取他物性命,將他物當成食物,當成可以從市場買回,或可以自己獵取的食物,而不當牠們是生命,是有感情,知痛苦的眾生。

像此圖所繪,人面帶微笑的吃魚,可見此盤中的魚,料理得美味可口。

但此人愉悅地在享受美食的時候,必定沒想過,此魚生長在大河大海中,而水中曾經淹死過多少人;也沒想過許多喪生於海上的行船人及旅人,都以海葬回歸自然;更沒想到地方習俗,人死亡葬於聖河之中,或火化後骨灰及未化的遺骨,放於河中隨水漂流……這些遺體和遺骨等等,都成了魚的食物。

這種循環,可能讓捕魚人網到啃食過人肉的魚,此魚又賣到市場,被人買回家烹煮,讓享受美味魚料理的老饕,間接吃到人肉,變成人吃人的世界,一想到此,真叫人毛骨悚然,怎還能吞得下肚!

這首〈觀魚詩〉,讓讀詩者倏然一驚。子愷先生選此詩入畫,畫面也相當悚動,看了發人深省。

人命和魚命,都是生命,在無知的情況下 「人魚互膏腹」這種惡性循環何時何日能了,真是一件恐怖的不幸事件!