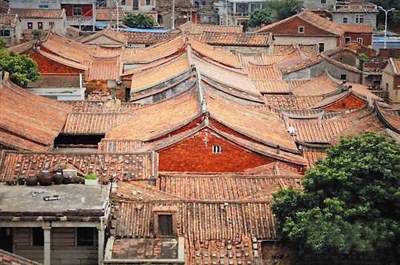

福建土坑村的古厝群綿延數百公尺長,非常壯觀,至今尚存明清建築二十七座。�圖/中新社

福建土坑村的古厝群綿延數百公尺長,非常壯觀,至今尚存明清建築二十七座。�圖/中新社

【中新社電】遠看紅磚白石、燕尾脊成片,古建群排列井然有序;近看雕樑畫棟、牆上雕刻題材豐富,雕飾技藝精湛……福建泉州後龍鎮的土坑村洋溢著濃郁的閩南風,置身這一延續幾百年的古村落,依稀可見昔日的繁榮和昌盛,吸引著海內外遊客。

在中國住建部、國家文物局公布的中國歷史文化名鎮(村)名單中,土坑村榜上有名。這座村落的歷史可追溯到六百多年前。據載,當時福建莆田貴族劉宗孔因避「靖難之變」,攜眷至此定居下來,明朝永樂至清代乾隆年間,劉氏後代以祖祠為中心,南北兩側分四排而築,共建四十多座古大厝,形成綿延數百公尺長的壯觀古厝群。

獨具閩南建築風情

歷經數百年發展,土坑村古民居建築群落現占地八千一百多坪,尚存明清建築二十七座,包含民居、祠堂、宮廟和書院等。

穿梭在古村落裡,四座建築為完整的三進五開間,其餘均為二進三開間,建築樣式多為穿斗式結構、硬山式或卷棚屋頂,座座屋脊高翹,雕塑種類繁多,圖案古樸,令人目不暇給。

古厝大門側、屋脊上,大大小小的石獅子或蹲、或立、或倒臥,鐫刻著精緻花紋的石柱、石鼓和石花架等石具,隨處可見;古厝內,放置著古代陶瓷大缸、銅鑄小盆和木製坐墊,獨具閩南建築風情。

聽村裡長者說,清代乾隆年間劉端弘與族親合夥購置了十八艘桅帆船,自海上走關東經商,最終富賈一方,被稱為「劉百萬」。其三落雙護甲古居更具特色,具有很高的科學研究價值和欣賞價值,倍受古建築專家學者的青睞。

百年古厝自行維護

走近「劉百萬」古大厝,十四對高約一點五公尺的旗杆青石十分顯眼,標誌著族人金榜題名的盛景。而古厝占地面積五百二十多坪,據說有一百個門、九十九個窗、四十二間房間、十一個天井,讓人嘖嘖稱奇。

「以前,大厝內住著十餘戶、近百人,場面十分熱鬧,現在就住著三戶四口人。」居住在「劉百萬」古厝的七十六歲的林阿婆說,「大厝內的子孫都出外打拚,在外蓋起了新樓房,但是我和老伴就喜歡住在這。」曾居住在另一座古大厝內的八十三歲陳阿婆雖然遷住新居,卻經常回古厝串門。「為了讓族人有個團聚的場所,這間古厝目前由後人自發修復,彷彿回到昔日興盛的年代了。」陳阿婆說。