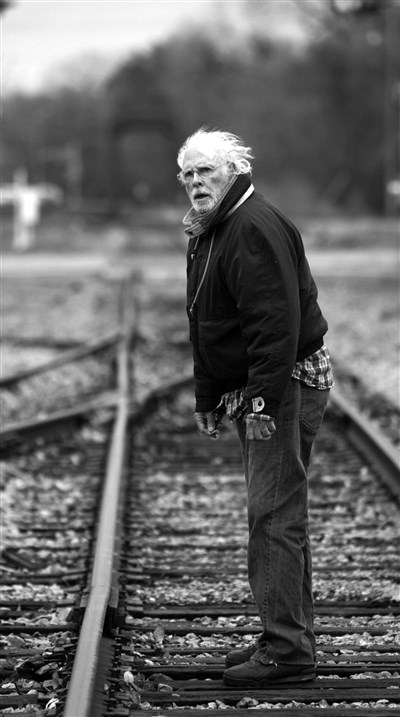

本片原先以彩色底片拍攝,後製時改為黑白片。

黑白的色調,使影片顯得更加質樸,也讓觀眾更專注於演員的表演、地方風景的變化。

圖/CatchPlay

本片原先以彩色底片拍攝,後製時改為黑白片。

黑白的色調,使影片顯得更加質樸,也讓觀眾更專注於演員的表演、地方風景的變化。

圖/CatchPlay 本片原先以彩色底片拍攝,後製時改為黑白片。

黑白的色調,使影片顯得更加質樸,也讓觀眾更專注於演員的表演、地方風景的變化。圖/CatchPlay

本片原先以彩色底片拍攝,後製時改為黑白片。

黑白的色調,使影片顯得更加質樸,也讓觀眾更專注於演員的表演、地方風景的變化。圖/CatchPlay

由《繼承人生》導演亞歷山大潘恩執導的《內布拉斯加》,再次呈現導演善於處理家庭人際關係的細膩功力。

電影直接以美國中部一州命名,聽起來似乎有點無聊。有人說導演是聽了美國搖滾樂裡著名的工人皇帝布魯斯.史賓斯汀,那張充滿蒼涼氣氛的《內布拉斯加》專輯,才有了這部電影的靈感;有人說因為導演是亞歷山大潘恩啊,所以無論他取了什麼片名,鐵粉就是會乖乖買票進場;還有人說因為導演很自戀,所以一定要以自己家鄉為名;更有人說,正是因為導演來自內布拉斯加,所以他可以從最熟悉的地方下手去營造動人的故事。答案眾說紛紜,但這也表示,影響一部作品完成的箇中因素並非單一,更何況電影是非常重視團隊合作的文化工業。

然而,無論片名多無趣、導演多自戀,電影好看才是最重要。剛好,以上這些說法都絲毫無損《內布拉斯加》所散發出來的溫暖微光。

人倫關係

《內布拉斯加》以一名白髮蒼蒼、脾氣暴躁又有酗酒毛病的糟老頭伍迪為主角。

故事開端,我們就看到伍迪因為一張廣告而執意步行長路,到內布拉斯加州去領百萬獎金,公路警察通知小兒子大衛將父親接回。不久,我們便聽見伍迪的妻子凱特,對著身體虛弱又沉默的丈夫大罵,甚至揚言要將他送到療養院去。然而,伍迪仍反覆離家要前往內布拉斯加,大衛突發奇想決定配合伍迪。父子倆一同上路去內布拉斯加領獎。

妻子凱特雖無法接受小兒子與伍迪演出這場百萬富翁妄想戲碼,但還是安排他們中途到伍迪兄長家休息幾天。大衛帶著父親回到兒時成長的地方,兩人此行的目的,在親戚間與小鎮上傳開,甚至有地方新聞打算報導即將成為百萬富翁的伍迪。

八卦消息一發不可收拾地散播開來,大衛忙著澄清,伍迪則顯得有些揚眉吐氣般的得意。兩人在鎮上過著白天閒晃、夜間飲酒的行程,等待周一到來,好前往內布拉斯加領獎。

凱特與大兒子周日來到親戚家聚會,沒想到大家都各自找了藉口,向傳言即將致富的伍迪家追討過往的債務。向來嫌棄丈夫伍迪的凱特,此時成了伍迪的強健盾牌,替永遠不懂得拒絕的丈夫,一個個擊退見錢眼開的親戚。

彌補缺憾

本片原先以彩色底片拍攝,後製時改為黑白片。黑白的色調,不僅使影片顯得更加質樸,也讓觀眾更能專注於演員的表演、地方風景的變化等等。

相信許多觀眾一開始都無法諒解伍迪選擇酗酒而忽略家庭的一生,然而伍迪不時對著鏡頭拋出小鹿般無辜、純真的眼神,再加上片末伍迪才說出,他窮極一生,從來沒有給過孩子什麼,假如領到百萬獎金,除了買台新貨車給自己外,剩餘部分都留給孩子們,大家才豁然明白,在人生的最後一段路程,伍迪嘗試以一個妄想來彌補作為父親的不足之處。

這樣「知錯能改」的角色,是電影的老哏,卻也是觀眾最無法招架的小惡人、微壞蛋類型。

然而,電影不只是想要講老人伍迪的故事,看看伍迪生長的荒涼小鎮,那是所謂經濟大蕭條的行走痕跡。聽聽妻子凱特與大兒子要將伍迪送進療養院的希望,他們也許是最懂實際層面,最腳踏實地去解決問題的人。但是,他們是不是也忽略了理解?理解一個畢生只為滿足別人,而始終忘記自己的伍迪。