〈喪亂帖〉日本皇室藏

〈喪亂帖〉日本皇室藏

唐太宗時,王羲之的書法有三千多卷,到宋太宗時只剩一百六十餘件,今天全世界存世的王羲之摹本又僅二十件。(以上資料摘自維基百科)

彼時,唐太宗在褚遂良等人的精鑑下,一路蒐羅王羲之的名跡珍品,「上有好者,下必有甚焉者矣」,王字遂成為有唐一代最為風行的書體。唐太宗對王羲之書是真心熱愛,傾力保存進而推廣。其中影響最大的三件事:一是命虞世南等書法名家或臨或摹天下第一的〈蘭亭序〉;其次以「雙勾填墨法」保留王羲之墨跡;第三是將王羲之字集字翻刻刊行於世。

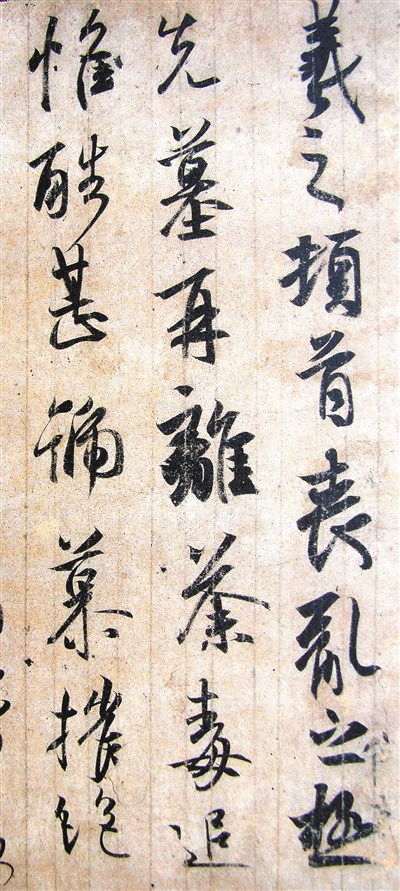

目前存世的王羲之墨跡中,有許多被鑑定為唐代的摹本。例如:台北國立故宮博物院藏的〈快雪時晴帖〉,被鑑定為唐摹本;遼寧省博物館藏的〈姨母帖〉及〈初月帖〉,是《唐摹萬歲通天帖》之內的兩件帖;上海博物館藏〈上虞帖〉,為唐摹本;在美國的〈行穰帖〉,是硬黃雙勾填墨本;日本皇室藏有〈喪亂〉(上圖)、〈二謝〉、〈得示〉等三帖;日本私人收藏〈妹至帖〉及今年一月才公開於世的〈大報帖〉等,均被鑑定為唐雙鉤填墨摹本。

「雙勾填墨」亦稱「雙鉤填墨」。始於唐朝太宗年間,主要目的是複製王羲之的墨跡,在書法複製的方法中,這門技術要求最高,最耗時耗工,但也最接近真跡。是以較透明的硬黃紙,覆於書跡上,先以細筆勾描輪廓,再用墨填補,精準者與真跡幾乎無差別。