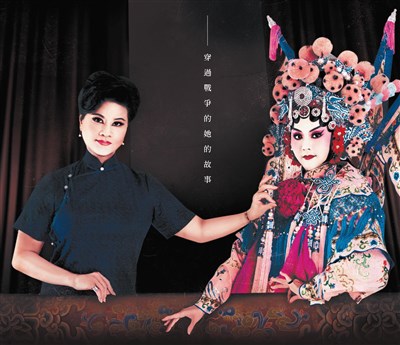

王海玲《巾幗‧華麗緣》劇照。圖/台灣豫劇團提供

王海玲《巾幗‧華麗緣》劇照。圖/台灣豫劇團提供

【記者阮愛惠專題報導】「我好像打了個瞌盹,轉眼多少年……。」這是新編豫劇《巾幗‧華麗緣》中的一句念白,「豫劇皇后」王海玲第一次念到這句詞時,禁不住哭了。

據說她排這齣戲時,幾番動情感念,哭了好幾回;記者會上,又再一次淚崩。原來,一向端凝持重的她,在這齣為她量身打造的戲裡,回首超過半世紀的戲曲人生,多少苦樂,幾番高低起伏,不禁感觸良深,流下悲欣交集的淚水。

一九五二年出生的王海玲與一九五三年創團的台灣豫劇團,一甲子緊緊相繫,說到台灣豫劇就一定先提王海玲;看王海玲的生命史,就像看台灣豫戲的發展史。台灣的豫劇因她而出色。

知名編劇施如芳在今年台灣豫劇團六十周年慶,本來想為王海玲寫獨角戲;後來深入研究,發現王海玲的人生除了戲,還有一個很重要的主題「戰爭」。

女人戰爭 就在戲台上

王海玲的父親、公公和先生都是軍人;她因演活巾幗英雄「楊金花」,爭取到河南梆子在台灣續命的契機。現實中她是軍眷,戲台上她是掛帥出征的女將,激發施如芳編寫台灣豫劇團年度大戲《巾幗‧華麗緣》的始初意念:「男人和戰爭的故事,寫在歷史上;女人和戰爭的故事,歸於戲台上」。

施如芳翻遍中外史籍,選出二十八個被戰爭折騰出名號的女人,串聯出一部台灣劇場史上最大時空跨幅、最多女聲喧嘩的新品種豫劇《巾幗‧華麗緣》,集台灣豫劇界三代名伶同台匯演。王海玲仍是全戲的靈魂人物,她在戲中重新詮釋她熟悉的穆桂英,還「得償夙願」扮演嬌美的楊玉環、垂簾聽政的呂雉;當然,女性意識鮮明的編劇也讓王海玲在台上扮演她自己——「王海玲」,讓她在戲裡回首真實人生,在虛擬的時空裡,自己和自己、和已往生的母親、和自己演過的角色及和創造角色給她的編劇等人,都有機會交心和對話。

全身換裝 情緒速轉折

王海玲說,這幾個角色不但造型和服裝迥異,性格反差也很大,轉場時必須從頭到腳換裝,毫無歇息時間,情緒轉折只能靠長年累積的功力。《巾幗‧華麗緣》二十六、二十七日在高雄大東文化藝術中心連演三場,對王海玲是嚴苛的體力挑戰,幾個月來她進入備戰狀態,作息規律,絕不熬夜和吃辛辣食物。

不管在台灣或大陸,傳統劇種都面臨觀眾高齡化的問題,所以台灣豫劇團自二○○○年的《中國公主杜蘭朵》起嘗試以跨文化、跨劇種的編演形式,吸引年輕觀眾進場,十多年來更以現代化手法行銷,讓場內的年輕觀眾維持在百分之六十至七十。

不論新舊觀眾,大家買票的動力,還是想聽一等演員如王海玲,幾十年苦功扎實練下的天籟美聲。再久遠的老故事、再幽微的小心思,幾句高亢婉轉的唱詞就能道盡箇中情味,就才是老劇種能與時俱進、老演員如王海玲能穩坐「皇后」寶座而不墜的主因。

阻撓無效 2女承衣

王海玲一再表示:「學生都大了,也都準備好了,豫劇不是只有王海玲,這些年人才輩出,觀眾看得到她們的成績!」

王海玲的兩個女兒劉建華和劉建幗不顧母親阻撓,歷經曲折學藝,成為歌仔戲演員和編導,承繼母親的衣。說到兩個女兒,王海玲眉開眼笑說個沒完。母女三人聊起戲來,通宵不睡也不疲累。

不管是血脈的延綿,還是在校園及劇團內的傳承,王海玲手下的弦梆不輟,台灣豫劇的美好音聲代代傳唱、持續迴響,六十年再現華麗音緣,眾人擊節稱賞!