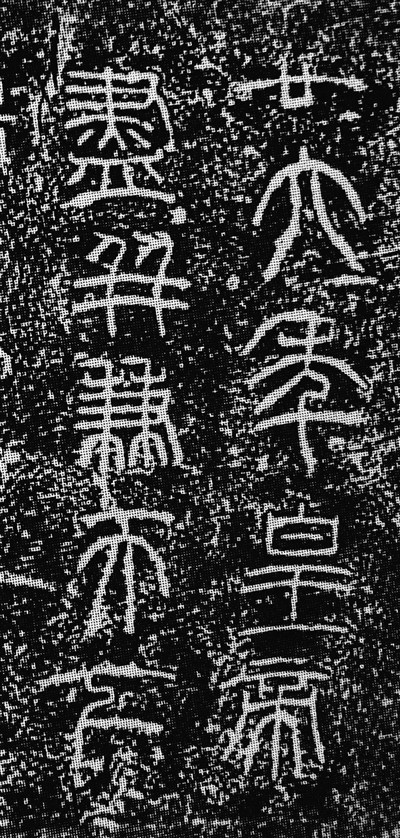

圖示字體為秦小篆,釋文:「廿六年,皇帝盡並兼天下」,拓本擷取自於秦權銘文,乃彼時秦帝國的官方通用文字。其意在告詔天下:秦國已取得政權。

秦滅六國後,結束了戰國時代數百年各自為政的局面,秦王嬴政自稱「始皇帝」,他廢分封、設郡縣,建立了歷史上第一個集權的封建國家。為了證實秦政權的合法性,推行了多項政策,例如書同文、車同軌,統一度量衡等,雖然統治的時間不長,卻對後世有鉅大的影響。

尤其,秦始皇「書同文」的文字政策,在秦國一統天下後的同時,丞相李斯上奏「罷其不與秦文合者」,以利政令通行。於是,秦王命李斯作《倉頡篇》、中車府令趙高作《爰曆篇》、太史令胡毋敬作《博學篇》,以上三人文字改革小組,將先秦既有的「史籀文」,也就是「大篆」,略做修改後更名為「小篆」,然後頒布全國推行,僅僅十五年,其影響既深且遠。

秦小篆原來的風貌,由現存的權量銘文、小璽印、封泥等文物中得以見之。其形體長方,結構對稱勻整,上密下疏,面貌嚴謹,線條細瘦帶有勁勢,目前已出土的秦代文物中,還沒有發現秦始皇所留下的筆跡。但當時小篆寫得最好,也是歷史上被紀錄的第一位書法家李斯,其書跡被流了傳下來,後人稱之「玉箸篆」,目前西安碑林博物館收藏的〈繹山刻石〉,即是李斯的筆墨遺韻。