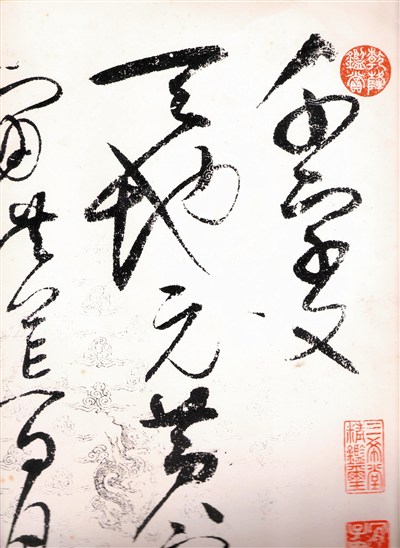

宋徽宗草書〈千字文〉局部

宋徽宗草書〈千字文〉局部

唐代李倬所著《尚書故實》記載,梁武帝命大臣殷鐵石,逐字仿效、拓印王羲之書寫在碣碑石上的字跡,而且要必須是互不重複的一千個字,以賜八王。殷鐵石拓出後,雖有一千字,卻不成文章。因此武帝又命令周興嗣,將這一千字編成有意義的文章。周興嗣用了一個晚上,就編成了一篇有押韻的〈千字文〉。

〈千字文〉由「天地玄黃」到「焉哉乎也」,總共二五○個隔句押韻的四字短句,共一千字構成,內容包含天文、地理、政治、經濟、社會、歷史、倫理,整篇文章一字都不重複。

由於〈千字文〉字不重複,且為韻文,易於記誦,是學習漢字基礎入門的好文章。因此自古就與〈三字經〉、〈百家姓〉共同為兒童習字的啟蒙讀物,合稱「三百千」。

歷代書法名家,也書寫這篇文章作為書法基礎入門臨摹的範本。智永(隋)、褚遂良(唐)、孫過庭(唐)、張旭(唐)、懷素(唐)、米芾、徽宗(北宋)、高宗(南宋)、趙子昂(元)、文徵明(明)等皆有著名的〈千字文〉書法作品流傳下來。

宋徽宗所書寫的〈千字文〉,為避聖祖(即趙玄朗)諱,改「天地玄黃」為「天地元黃」。因此後代許多〈千字文〉也沿用此例。

敦煌出土文書中也有〈千字文〉手本習字斷片,可見最遲至七世紀,利用〈千字文〉練習漢字書法已經普及。

由於〈千字文〉文字不重複的特性,因此也被用來作為編號之用。如明、清用於科舉考試的貢院中每間號舍都用〈千字文〉編號。

〈千字文〉的風潮,甚至影響了朝鮮及日本。這兩國的古代書法家,也都有〈千字文〉的作品流傳下來。