圖/公共電視提供

圖/公共電視提供

歷史原罪

歷史上的希特勒沒有後嗣。《希特勒的孩子》所指是希特勒親信之後嗣子孫。然而從某種程度上來說,「希特勒」應算是個集合名詞。

二次世界大戰期間,因經濟蕭條、資源分配,與傲慢的種族主義盛行等各種因素,殺害六百萬猶太人的「希特勒」,除其本人,更包括其親信、部屬,納粹黨羽,以及因各種屠殺計畫所衍生出的組織,所謂的「希特勒集團」。

集團成員隨著二戰結束與紐倫堡大審判,或自殺或被判死刑,大多已終結其生命。罪惡看似被殲滅,正義重現天日。但雙方子孫是否釋然?從許多記載二戰時期的影像或是文字中描述,似乎並非如此。

我們並不清楚這段歷史在德國教科書中被如何呈現,但許多戰後出版的影像或文字記錄,乃至全球上映的電影,大多仍將二戰時期的德國與納粹畫上等號。這對無法選擇原生家庭的人類而言,無疑讓他們的後代子孫背負了歷史原罪。

當戰後出生的第三代日漸成長,逐漸的了解到自己容貌與誰有某種程度的相似,姓氏又代表了何種象徵意義,血液又承載著怎樣的罪愆。

難以卸下的原罪是沉重負擔,讓他們離群索居,認同出現問題,甚至希望能盡力地學習外語,不帶一絲德國口音。

若我們說整個屠殺計畫是集體犯罪,這種擴及整個民族、國家層次的犯罪結構,身為「迫害者」的子孫,該如何面對所謂的「被害者」的後嗣?而雙方是否有可能展開對話?甚至各自撫平傷痕?

「和解」的內涵

以色列導演卡諾‧傑耶維(Chanoch Ze'evi)《希特勒的孩子》以「被害者」後嗣的立場,提供了我們別於以往的觀點。

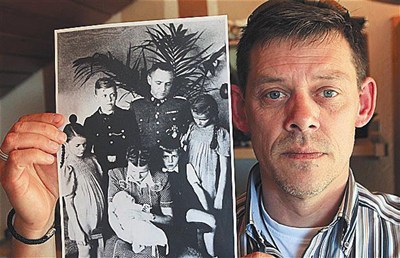

片中訪談了五名希特勒親信的後嗣,他們的父執輩在近代史上惡名昭彰,且多是希特勒屠殺計畫的擬定者或執行要員。

有人寫書批判父親,四處演講,竭盡所能的為女兒處理祖輩所種下的因果。有人逃到美國避世隱居,並動絕育手術,希望就此斷絕血脈。有人積極面對,與猶太人結婚,期望此生能卸下重擔。有人則去觀賞《辛德勒的名單》,了解父親所管理的集中營到底發生了什麼事?亦有人重返其祖父所管理的集中營,釐清多年來在家族裡所聽到的謊言。

這些受訪者,在接受採訪之前,或多或少都因為歷史問題,而與家族有過決裂的經驗。在訪談過程中,我們也不難看到他們內心累積了多少壓力。除了現身承認自己是希特勒親信的後代,更背棄了自己家族對此事三緘其口的作法,或是隱瞞事實的「傳統」。他們積極透過揭發家族歷史黑暗面與荒謬,來突顯自身並不認同父執輩的作為,甚至希望能擺脫加諸在他們身上的歷史原罪。

對話之路

影片中一幕奧斯威辛集中營管理者的後代重返集中營,卻巧遇至此參訪的以色列青年,與當時集中營的倖存者。雙方對話氣氛一度充滿情緒張力,雖然最後在淚水中擁抱,導演給予「和解」一個正面積極的意象。但歷史傷痕不是雙方你來我往吵架,可隨著時間而輕易化解。它總是在某個時間點、紀念日,或某個影像、文字記錄片段中撩撥傷口,讓你隱隱作痛。