悉達多證悟正等正覺後,成為人天景仰的佛陀。行走在貧瘠的印度大地上,觸目所及皆是內心湧現的無量智慧,只要輕取一瓢即能度人苦厄、心開意解。

法,該向誰說呢?此刻,佛陀觀察眾生煩惱、邪見,很難理解正法,本不想宣說教法,經由大梵天王祈請才改變初衷。佛陀憶起最先引教導他禪修的兩位仙人,阿羅邏‧加羅摩和伏陀加‧羅摩子,在多方打聽下得知他們兩位早已坐化。

於是,佛陀想起曾服侍過他的五位侍者,當初在苦行林時,父親淨飯王找來這五人隨同出家。原本他們在修行上日夜精進,如護法般日日守候,但就在佛陀決定放棄六年苦行,接受牧羊女供養後,五位同伴誤以為太子畢竟是嬌嫩之身,經不起考驗,終究選擇還俗。

五比丘帶著誤解漸行漸遠地離開苦行林、離開悉達多,到迦尸國波羅奈城(今瓦拉那西)的鹿野苑,持續苦修。

即使如此,佛陀仍堅持步行到鹿野苑,度化五位昔日道友,與其說是今生結下的緣分,不如說是前世的約定。在《賢愚經》卷十中記載,久遠劫前,波羅奈國中有位經商長者,名為勒那闍耶,因幫窮人還債而散盡家財。

此時,有一群商人邀長者出海採寶,出發後不久,果真遇上了大風暴。在狂風暴雨中,船隻被大浪摧毀,眾人掉落海中,有些人緊抓浮木,在海面上載浮載沉,有些人則不幸溺斃。

危難之中,長者誠心誓願:「我成佛時,當以無上正法之船,將你們度脫生死大海之苦。」說完便自盡捨身布施,讓五位商人抓住飄浮的遺體,渡過茫茫大海,保全性命。當時的長者就是今日的佛陀,五位商人即五比丘。

宿世願力,只有開悟證得神通的佛陀明白。五位道友對佛陀的印象仍停留在放棄苦行的退墮心上,大家約定以不理會、默摒之的態度,讓佛陀知難而退。

佛陀頂著炎炎烈日步行到鹿野苑,據說這裡有許多鹿群聚集,又靈氣逼人,常吸引修行人來此苦行禪坐,因此又稱「仙人住處」或「仙人林」。

遠遠地,五位道人就看見一位威儀具足、相貌莊嚴的修行人,深深地被那安詳氣質所攝受,都不由自主地站了起來,有人為幫佛陀接下衣缽,有人鋪設座位,有人取水給佛陀洗腳……備妥之後,逐一向佛陀禮拜。早忘了不予理會的約定。

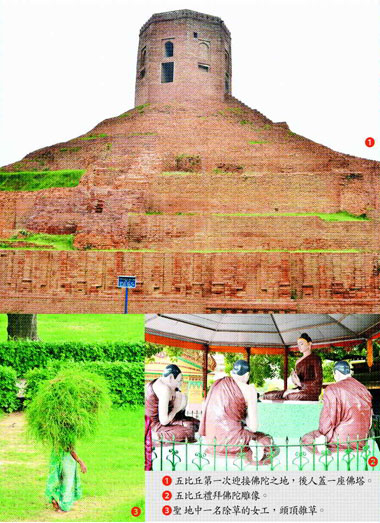

當年五比丘第一次迎接佛陀的地方,後人蓋了一座五比丘迎佛塔(Chaukhandi),塔身原是覆缽型。今日所見在上方多出一座八角塔,是印度德里王朝(1499~1799)時期,蒙兀兒帝國第二位皇帝胡木炎在一五八八年造訪時,地方官員為歡迎他所豎立的。

佛教建築上,加蓋一座回教王朝產物,呈現印度被多種文化入侵後,發展出來的面貌。