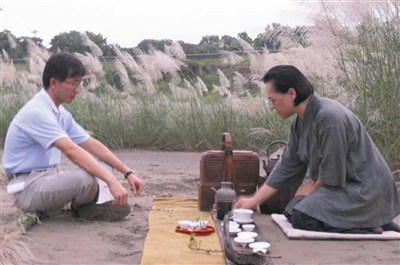

吳志濱支持八掌溪去汙名化,訪問藝術家,再現名川美好。圖∕南華大學傳播學系非報系

吳志濱支持八掌溪去汙名化,訪問藝術家,再現名川美好。圖∕南華大學傳播學系非報系

傳播系學生如何關懷社會?南華大學傳播學系應屆畢業生在台北、嘉義兩地舉辦畢業製作展覽,他們著墨嘉義特色、在地人文與社會關懷,希望改善一般人對嘉義及偏鄉「文化貧瘠」的認知。學生更有志一同,撰寫家鄉獨有、幾近沒落的文化,少數學生則關心霸凌、憂鬱等社會議題。

吳志濱:

不能只貼標籤不管後續

學生吳志濱,對媒體有異於一般人的看法,「當我在地方報導上看見一則有關八掌溪音樂會募款的訊息時,發現有藝術家對八掌溪表達另一種情感,不只是媒體不斷傳誦的『奪走四條工人的八掌溪』那樣聳動的字眼。」當他深入訪問後,也對八掌溪有新的印象:一條充滿生命與自然美景的河岸。但為什麼在媒體和大眾的眼裡,只是負面的代名詞?

他覺得過去媒體常只要求聳動,老舊資訊不斷拿出來,加深民眾負面印象,「記者不應將印象停留在過去,應看見更多人為地方建立的新情感。」他訪問了營造河畔藝術的林抒音、影像紀錄者侯建全、八掌溪藝文教育推動的楊文菁,明白如何透過音樂、詩詞,重新塑造八掌溪在民眾心目中的印象,「那裡彷彿多瑙河一般漂亮」。

媒體人應用不同觀念詮釋新聞,不能為人、事、物貼了標籤後就不管後續發展,他深刻體會媒體現狀,卻也有新的認識:「我在採訪過程中,看見了藝文人士對八掌溪的生命情感,他們極力開創出屬於嘉義地方特有的文化創意,我體會到,台灣仍有一群人憑藉著一股傻勁,以不求回報的方式,熱愛台灣這塊寶地。」

林依芸:

藉由節目關懷家鄉土地

展出廣播作品的林依芸,主題用在農業上,她對嘉義北園國小的師生,與農糧署合作,開闢一個種稻計畫感興趣,「台灣以農立國,農事是根本,出生在高雄市區的我們很少有機會接觸,而在嘉義,有許多從事農作的人口,學童卻要重新體驗種稻,文化傳承似乎出了問題,是件值得挖掘與省思的事。」

她表示,現今的台灣隨著科技化及都市化的變遷,年輕人往都市移動,台灣的農耕人口走向高齡化,連農耕為主產業縣市的孩子都對農事不感興趣,但透過種稻體驗活動,本來畢業旅行沒有足夠的經費在外住宿,卻因賣出自己種的米後,能夠外宿了!小朋友對辛苦的農夫敬佩,表示真的該珍惜「盤中飧」了,也對農事有更多興致,反映以後「要認真種稻」。

「我希望經由這個廣播節目,摒除大家對農業的刻板印象,提升年輕人對農業的喜愛,並希望大家更加了解、關懷自己居住的土地。」林依芸說。

連逸華:

實地採訪發現新聞價值

連逸華不是嘉義人,在南華讀四年,對嘉義大林鎮有深厚情感,她指出一般人對大林鎮的印象只有到處是田地、鳳梨,不覺得會吸引人,但近來大林鎮省道台一線旁,搭起「MY DARLING」意象裝置藝術,卻吸引結婚新人駐足拍照,浪漫名聲不脛而走,她在雜誌社實習時,聽到記者前輩對這個創意讚不絕口,就想也讓更多人對大林改觀,而作了篇深度報導。

原來大林鎮近期與弘道老人福利基金會合作,在火車站的牆上彩繪情人牆,浪漫氛圍令人沉醉,「大林鎮,古稱大埔林,舊時因糖業繁榮過,曾有超過兩個以上的戲院,是嘉義首富之區,然而糖業沒落,產業朝科技化,人口逐年外流;大林鎮長黃貞瑜,用大林的英文DALIN將大林型塑成浪漫、溫馨的小鎮。」靠著四處籌經費、做簡報,黃貞瑜讓很多人重新認識大林。

連逸華說,大林的環保做得好,是全台少數幾個無菸、無檳榔的社區,由於老夫老妻結婚都超過一甲子,七夕情人節,還可以找到九十九對結婚一甲子的夫妻舉辦鑽石婚活動,大林特產蘭花能搭建鵲橋,彼此用台灣諺語祝福,沒落小鎮可以讓媒體眼睛一亮。「實地採訪後,也發現自己身處的大林,不僅有很多美食,還有美麗風景、特有農產品,對外鄉人的我來說,非常驚奇。」

洪巧玲:

從汽水伯看見傳統堅毅

洪巧玲的專題,是挖掘雲林、斗六、嘉義代表文化傳承的小人物,她分別找到位於嘉義市文化路和向榮街口、一家汽水攤老闆「汽水伯」陳清郎,及斗六人文公園前、窯烤披薩車的老闆,那是台灣青年和法國人,兩種文化交織創造出來的新產物,還有雲林縣水林鄉、親手打造三十萬把吉他的老師傅陳國明。

「汽水攤陪伴民眾四十年,原物料上漲,老闆依然堅持不打烊,因為喜歡看到顧客喝汽水時開心的模樣。」生意最差時,一天只賣一杯汽水,放不下的情感讓老闆堅持服務,居然吸引年輕學生成為固定消費群,若有人想學手藝,他都不吝惜的傾囊相授。

汽水伯身上能看見傳統的堅毅,披薩車老闆阿Han就是文化的融合了。與老闆合作的法國廚師Chris認為,廚師有資格教客人什麼是傳統口味、什麼是美食品味,但台灣很多人對口味常會作「協商」,像夏威夷口味居然將鳳梨片排在披薩上,此舉讓他抓狂,一開始拒絕作,試賣後大受歡迎,這才讓他對廚師定位有新的認識。

阿Han告訴洪巧玲,「如果你不試,永遠都不知道會成功或失敗。」而阿Han的窯烤披薩很熱門,他卻不願到大城市,因為他想為雲林多服務一些,「從小在雲林長大,覺得雲林人好可憐,曾看過一則報導,指出雲林人都不快樂,所以希望從我開始,做點讓別人專程跑來雲林享樂的事。」老闆想讓人對雲林有新的看法。

三十萬把吉他的作者陳國明,則是「即將消失的驕傲」代表,他堅持自己作吉他,是因為「小孩子摸了我的吉他後,手再去拿東西吃都沒有關係,因為我用環保漆,保證無毒!」他想讓外國人知道台灣製作吉他的手藝是最棒的,但技術卻苦無人接。洪巧玲的報導想讓讀者省思,台灣傳統、在地文化和新文化接軌傳承的可能。林彥佑:

正面看待習俗沒有禁忌

生長於基隆的林彥佑,想傳達給讀者的,是基隆傳統的民間習俗,「大家或多或少知道基隆的中元祭,但近年參與的人已經稀少,相比習俗、遊行、主普壇和宗親的特色,印象和感興趣的程度還是小於廟口美食。」

中國人相信,人死後會變成鬼,悠遊於天地間。中元普度祭拜無主的孤魂野鬼就是想讓祂們也享受到人間的溫暖,是很有正面意義的。林彥佑額外住意到許多人分不清陰廟與陽廟的差別,他指出,陰廟最著名者非基隆老大公廟、北海岸十八王公廟及平溪、石碇一帶的姑娘廟莫屬,「廟裡供奉的主神如有正式神格就是陽廟,如媽祖廟、玄天上帝廟等。」民間會有習慣將無主孤魂聚集起來奉祀,通稱萬應公、義民廟。

廟的外觀也可以分辨,陰廟建築不會有天井,會將廟宇屋簷做得比較低,讓陽光不照進去,營造出陰森感,且台階數、廟柱、窗戶數目都是偶數。陽廟的屋頂挑高,有光明莊嚴感,因傳統上認為奇數是陽數,所以台階數、廟柱、窗戶數目是奇數。

他還訪問民俗專家郭添財,強調農曆七月是吉祥月、感恩月,是緬懷先人或對長輩、父母的思念,所以不該排斥接觸普渡儀式,人們以正面態度看待就沒有禁忌,「我想用自己小小的力量,介紹、宣傳基隆中元祭,讓它能有在更多地方曝光的機會;多數的觀眾會受媒體報導影響,當媒體只著重表面儀式、鬼故事或美食,就會讓有意義的傳統文化消失,希望報導能讓大家願意到基隆參與中元祭。」

南華大學傳播學系主任張裕亮說,既然學校有星雲大師推動三好運動(做好事、說好話、存好心)這樣的背景,正好可以鼓勵學生多撰寫弱勢關懷和地方人文的題材,「從媒體將重心放在北部的角度來看,南部很多議題都不容易被重視,所以連續幾屆的畢展,都有在台北展出。」他表示,過去學系只強調平面、廣電等類別,現在多了公關與電子論文的作品,畢業的學生至少要接觸兩種面向,提高專業的廣度。

五月十九、二十日,他們在嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮二十一至二十五號的北回歸線太陽館還有展出,粉絲網頁:www.facebook.com/nhuDC97。